Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)

Биология (6393)

География (744)

История (25)

Компьютеры (1497)

Кулинария (2184)

Культура (3938)

Литература (5778)

Математика (5918)

Медицина (9278)

Механика (2776)

Образование (13883)

Политика (26404)

Правоведение (321)

Психология (56518)

Религия (1833)

Социология (23400)

Спорт (2350)

Строительство (17942)

Технология (5741)

Транспорт (14634)

Физика (1043)

Философия (440)

Финансы (17336)

Химия (4931)

Экология (6055)

Экономика (9200)

Электроника (7621)

Нельзя хозяйничать на уроке, нарушать ход мыслей детей, занятых решением учебно-познавательной задачи. Нужно беречь право каждого ребенка работать спокойно

|

|

Я сажусь за свой стол, открываю книгу и делаю вид, что читаю. Однако незаметно наблюдаю за детьми. Многие уже начали писать. Но Ния еще обдумывает содержание своего первого сочинения. Дато крутит авторучку, не спешит приступить к работе. Майя кусает губы, нахмурила брови, прищурила глаза - она думает...

Дети склонились над партами. Некоторые так низко опустили головы, что кончик носа почти касается бумаги. Так сидеть нельзя. И пока нет у меня более надежного способа раз и навсегда приучить их сидеть ровно, я вынужден каждый раз напоминать им об одном и том же. Вот и сейчас.

- Дети,- говорю я шепотом,- выпрямитесь!

Услышали все, выпрямились...

Секреты» чуда

Свершится ли сегодня чудо? Смогут ли шестилетки, только что завершившие изучение букваря, рассказать письменно о своих радостях и огорчениях? Я волнуюсь, но вера, исходящая из опыта прошлых лет, не покидает меня. 83 дня я упорно готовил их к тому, чтобы они овладели элементарными способами письменной речи. Вот и проверка моей методической системы, в которой заключены все «секреты» сегодняшнего урока.

А «секреты» эти таковы.

Сперва мои «нулевики» овладевают способом структурного анализа слова. Я приучаю их понимать слова, произнесенные мною неестественно растянуто, и учу самих так же произносить слова, наблюдая одновременно за последовательностью звучания в них звуков. С помощью фишек они материализуют звуковой состав слова. Это происходит так: проговорив медленно и растянуто слово, ребенок выделяет первый звук и кладет фишку (синюю - для обозначения согласных и красную - для обозначения гласных); повторным проговариванием слова выделяет второй звук и тоже кладет фишку. Так выделяет он и последующие звуки и кладет фишки. Таким образом он получает модель слова с его звуковым составом, которой можно манипулировать: переставлять звуки, заменять один звук другим, изымать тот или иной звук и во всех этих случаях наблюдать, как меняется, искажается или «теряется» слово. Это умение составляет основу овладения способом записи слов. Я предлагаю детям записывать слова, а так как они еще не знают букв, то для графического обозначения любой буквы используют кружочки. Этот процесс я называю квазиписьмом. От урока к уроку умение записывать таким способом слова все больше совершенствуется, и ребенку уже не нужно несколько раз повторять слово, чтобы выделить в нем все звуки - он начинает записывать слово с первой же попытки. Все это мои «нулевики» усваивают до изучения букв.

Затем - по мере изучения букв - предлагаю детям писать слова смешанным способом: с применением кружочка (для обозначения еще неизученных букв) и знакомых букв. Таким образом, каждая новая буква сразу включается в ту систему действий, ради которой она и была создана,- в письмо слов, а квазиписьмо постепенно перерастает в действительное письмо - буквы вытесняют кружочки. И получается, что мои шестилетки учатся питать слова, еще не зная всех букв, овладевают общим способом записи слов. Это и есть первый «секрет» моей методической системы.

Теперь о предложениях. Моим «нулевикам» я предлагаю придумать предложение по картинке и построить его с помощью фишек - теперь уже удлиненных полосок-прямоугольников. Составление предложения происходит так: ребенок проговаривает предложение, выделяет первое слово и кладет одну фишку, вторично проговаривает предложение, выделяет второе слово и кладет другую фишку рядом с первой и т. д. В конце же кладет фишку с точкой, с восклицательным или вопросительным знаком, в зависимости от того, что он сам хотел выразить этим предложением. Получается модель предложения, и он может переставлять слова, изымать то или иное слово, находить место в предложении новому слову. Каждый раз ребенок наблюдает, как меняется смысл, конструкция предложения, как обогащается или обедняется его содержание, думает, как лучше расставить в нем слова. Затем дети учатся «записывать» предложение: проговаривают его, находят первое слово и «пишут» его, то есть чертят удлиненный прямоугольник; снова проговаривают предложение, выделяют второе слово и тем же способом «записывают» его. В конце предложения ставят точку, восклицательный или вопросительный знак. Постепенно дети приучаются составлять маленькие рассказы по сюжетным картинкам и «записывать» их, «писать» о собственных впечатлениях, переживаниях. Так каждый «нулевик» заполняет несколько тетрадей за эти 84 дня. Конечно, только они могут «прочесть», что там «написано». И они «читали» мне на уроках, на переменах свои «сочинения». Получается, что писать о своих переживаниях и впечатлениях, высказывать свои соображения письменно дети научились у меня еще в период изучения букваря. Это второй «секрет» моей методической системы.

Далее. Я приучаю детей говорить осознанно, то есть прежде подумать, что и как сказать, а затем уже устно передать содержание. И чтобы приучить к этому, первым делом прибегаю к такому приему: упражняю их в замедленном пересказывании какого-нибудь содержания, в замедленном сообщении о своих впечатлениях, переживаниях. Причем я прошу детей рассказывать мне о том, чего я еще не знаю. Я не видел нового фильма, а ребенок смотрел его вчера. Мне интересно узнать содержание фильма, а ему хочется общаться со мной. Не знаю, как он провел воскресенье, а ему хочется поделиться впечатлениями о своей прогулке с папой. Вот и завязываются между нами деловые разговоры, однако он должен рассказывать медленно, разборчиво, ясно, без лишних повторов слов и фраз. Пусть даже держит в руке кучу фишек-слов и, рассказывая мне или всему классу о чем-то", кладет эти фишки в нашу маленькую красочную коробочку для слов. Эта потребность поделиться, сообщить что-нибудь так сильна, что способна помочь ребенку преодолеть трудности, возникающие в связи с предварительным обдумыванием содержания высказывания.

Все это нужно также для того, чтобы развить у детей умение приостанавливать натиск впечатлений, готовых выплеснуться в речи в смутном, не оформленном полностью виде, озарить их ясностью мысли, красками слов и предложений. Попробуйте понять что-нибудь в этом маленьком скерцо, сказанном залпом, с эмоциями и экспрессией: «Мы с папой пошли там, как это, и так было смешно - ха-ха,- и я бросил конфету, а обезьяна прямо на голову - трах, и так она закричала, и все смеялись, и там был еще один мальчик, и мама отшлепала его, потому что он... он... обезьяна хотела укусить». А вот что рассказал ученик, когда я попросил его говорить медленно, обдуманно, с, фишками: «Мы с папой пошли в субботу в зоопарк. Очень было смешно смотреть там на одну обезьяну. Ее зовут Чита. Она вверх ногами каталась на качелях, но вдруг упала и свалилась прямо на голову другой обезьяны. А эта страшно испугалась, закричала. Так было смешно! Все покатились со смеху. Я бросил им конфету. А один мальчик захотел близко подойти к сетке и дать обезьяне печенье. Мама этого мальчика перепугалась и оттащила его от решетки. Она боялась, что обезьяна укусит мальчика».

Вот во что может превратиться устная речь ребенка, если провести ее через «фильтры» письменной речи. В моей практике получается так, что развитие у детей умения письменно излагать мысли и впечатления происходит в процессе устной речи, причем развитие устной речи ведется по некоторым законам письменной. Этим, как я полагаю, убиваю одновременно двух зайцев: закладывая основы письменной речи, способствую более быстрому развитию устной. Вот и третий «секрет» моей системы обучения письму.

Скажу теперь о технике письма. Главную задачу я вижу в том, чтобы не отрывать процесс выработки навыков письма у детей от процесса развития у них умений письменной речи. И чтобы решить эту задачу, я разработал для моих шестилеток рабочие тетради с упражнениями и образцами письма. Для подготовки к письму я не предлагаю детям упражнений по вырисовыванию элементов букв. А предпочитаю упражнять их в письме таких фигур, которые содержат в себе ведущие графические движения грузинского письма. Поэтому дети позже не затрудняются писать любую букву. В рабочих тетрадях я дал детям разнообразные Упражнения для самостоятельной работы: писать слова и предложения по картинкам, решать ребусы, вставлять пропущенные слова в предложениях, составлять из данных букв как можно больше слов и т. д. Таким образом, навыки письма мои шестилетки приобретают в процессе решения разных письменных задач. Это четвертый «секрет» моей методической системы обучения письму.

В основе всех этих секретов лежит теоретическое положение Л. С. Выготского о том, что письменная речь - это «алгебра речи», она имеет свои специфические психологические закономерности, и механизм ее нельзя свести к механизму устной речи. Этим опровергается старое положение психологии, по которому «устная речь + техника письма = письменная речь». Это неверное представление, как мне кажется, мучает традиционную методику обучения письму в начальных классах: если у детей должным образом не развивается письменная речь, то, стало быть, нужно винить природу-мать, которая так ограничила способности детей. Но природа-мать творит ребенка наподобие самой себя. Как же она - будучи сама безграничной и всемогущей - могла так ограничить способности ребенка в письменной речи? Ой, как неловко перед матушкой-природой!

Неловко потому, что мои «нулевики» уже сдают мне свои письменные работы. На многих из них рисунки: бабочки, цветы, самолеты, дома, фигуры. Я тут же читаю сочинения, в них нет ничего придуманного, всё - правда. Я радуюсь: дети могут писать о своих впечатлениях, чувствах, переживаниях. Цель моя на этой ступени завершения букваря достигнута. Если бы меня сейчас тоже попросили написать о том, что меня радует, я написал бы: «Я бесконечно рад способностям моих шестилеток, рад свершению чуда!» - и привел бы в доказательство все 37 письменных откровений детей.

Радости и горечи шестилеток

Но оно, это чудо, доставило мне и горечь. Разумеется, я знаю, что не у всех моих ребятишек спокойно на душе, что многих мучают разные неурядицы, и я должен был ожидать, что дети напишут об этом,- они же не могут ничего скрывать! Но милый ты мой «Лаша», милая ты моя «Маквала», неужели вас действительно настигает такое горе?

Меня радуют цветы, птички, моя куколка Маша. Маша умная девочка. Учится хорошо, слушается меня. Мы ложимся спать вместе, и я рассказываю ей сказки. Скоро мама выйдет замуж, и это меня огорчает. Мама сказала, что должна отдать меня в школу-интернат. Мама говорит, что там хороню. Но я хочу быть с мамой. По ночам, когда мама спит, я просыпаюсь и плачу.

Показать маме это сочинение ее дочери? Конечно, нет! Я знаю ее - она самовольна, а ее красота не может скрыть ее душевной грубости, черствости. Прочтет она откровение своей дочурки и, возможно, отомстит ей за разглашение семейной тайны. Поговорить с ней? Да, обязательно! Может быть, смогу отговорить ее от намерения отдать девочку в интернат? Я скажу ей, что нельзя строить личное счастье, лишая счастья и радости своего ребенка. Какое это будет счастье, если станет страдать от отсутствия материнской ласки шестилетняя девочка?! Может быть, сказать еще, что человек, который отвергает ребенка, не познавшего еще отцовской любви и заботы, недостоин женской любви? Милая ты моя девочка, смогу ли я спасти твою нежную душу от посягательств собственной матери?

Я ещё не могу сказать, что меня радует. Радуюсь, когда мама берёт меня на прогулку. Она журналистка и рассказывает мне много интересного. Но мама иногда плачет, и это меня огорчает. Папа ссорится с мамой, говорит, что они должны разойтись. Папа не дружит со мной, как прежде. Я не знаю, что будет дальше. Мама говорит, что уедем в другой город. Я очень огорчён этим.

А ведь я знаю, как ты, «Лаша», любишь своего папу! Ты гордишься им. Я часто слышу от тебя: «Мой папа... Мы с папой... Папа сказал!» И этот папа не желает с тобой дружить?! Этот папа заботится больше о собственных чувствах, чем о твоем легкоранимом сердце?! Что за эгоизм! Он унижает твою маму, не щадя твоего достоинства и твоей привязанности к маме?! Обязательно, мой мальчик, я покажу твоему папе этот крик твоей души. А тебе я посоветовал бы задать папе пару вопросов: «Что значит быть отцом? Можешь ли стать на мое место? Как ты переживаешь потерю самого первого, самого дорогого друга, каким для меня является отец?» Но сможешь ли ты задать папе такие вопросы?

И, вообще, почему дети не умеют задавать взрослым вопросы, способные уличить их в легкомыслии, в безалаберности и халатности по отношению к своим детям? Что бы вы сделали, мои коллеги, если бы вдруг в конце урока встал ваш шестилетний ученик, ростом с ноготок, этакий шалун, и сказал вам строго, с вполне серьезным видом: «Зачем Вы приходите на урок таким неподготовленным? Почему Вы проводите с нами такие скучные занятия? Почему не отдаетесь нашему воспитанию с полной душой и любовью? До каких пор может длиться это?» Что бы вы сказали ему? Может быть: «Как ты смеешь так со мной разговаривать!» - и разозлились бы не на шутку? Это было бы грубо и несправедливо с вашей стороны. Было бы лучше, если бы вы опустили голову от стыда, покраснели бы до ушей и сказали бы с чувством вины: «Я больше не буду! Вот увидите!»

Что бы вы сказали, дорогие родители, вашему ребенку, тому же шалуну, если бы он, чувствуя приближение разногласий между вами, вдруг сказал: «Любимые папа и мама! Я же не навязывался вам! А раз вы меня родили, то я имею право на материнскую ласку и отцовскую заботу, на семейную радость! Я привязался к вам от всего сердца, от всей души! Щадите же мое право и мои чувства!» Может быть, вы ответили бы ему: «Не суй свой нос, куда не следует! Не твое дело, как мы строим свою личную жизнь!» Вы попрали бы этим самое священное право ребенка - право быть счастливым и радостным. А может быть, отец покраснел бы, мама заплакала бы и оба признались бы сыну: «Да, мы провинились перед тобой! Мы подумаем, как нам дальше жить, не забывая о твоем праве и о твоих чувствах!»

Но вы не бойтесь, уважаемые учителя, не бойтесь, уважаемые мамы и папы! Вы никогда не окажетесь в таком неловком положении, ибо ваши малыши никогда не додумаются задавать вам такие вопросы, хотя они имеют право на них. Если бы они могли строго требовать от нас, чтобы мы выполняли наш долг воспитания, то, я уверен, многие социальные проблемы нашей жизни были бы решены. И если сейчас из-за нашего безалаберного воспитания из сегодняшних малышей порой вырастают хулиганы, невежды, то это из-за неспособности детей вовремя «образумить» взрослых - безответственных воспитателей, мам и пап. Дети обязали нас вместо них задавать самим себе вопросы, от решения которых зависит их судьба...

Скоро звонок. «Нулевики» кладут на мой стол красочные листки.

Завтра мой день рождения, и я радуюсь. Меня огорчает плохое поведение наших мальчишек. Они вчера поссорились и начали в коридоре бить друг друга. Разве так можно? (Ия.)

Меня радует, когда пускают играть с ребятами во двор. Там у меня хорошие друзья. Наш двор большой. Но мама редко пускает меня играть. Через пять минут зовёт обратно домой. Огорчишься, конечно! (Зурико.)

Сегодня у нас большой праздник. Будет утренник. Придут гости. Праздник радует меня. Ещё я радуюсь Новому году. Я уже достала свою любимую серебристую ёлочку. Буду её украшать. У меня много ёлочных игрушек. Что меня огорчает? Ничего не огорчает. Я рада. (Магда.)

Меня радует сегодняшний праздник. Я выучил все буквы и могу читать. Ещё меня радует то, что скоро поеду в деревню, свои каникулы проведу у дедушки и бабушки. Я не знаю, что меня огорчает. Меня очень огорчила смерть нашего соседа. Дядя Гиви любил играть со мной, был очень добрый и весёлый. (Даго.)

Меня радует то, что вернулся из командировки папа. Он был во Франции вместе с детским оркестром. И мне, и маме, и бабушкам привёз подарки. В нашем доме радость. Я научился читать, и это тоже меня радует. Меня огорчает болезнь бабушки. (Гона.)

Сперва скажу, что меня радует. Радует меня, когда ведут в школу. Люблю уроки, люблю своих товарищей и своего учителя. Когда я встречаюсь с ними, я радуюсь. А вот когда заболела и не могла ходить в школу, я была очень огорчена. Ещё меня огорчает, когда идёт дождь. Не люблю я дождливую погоду. Тогда нельзя играть во дворе. (Тамрико.)

Тенго подарил мне красивый значок, очень красивый. Тенго обрадовал меня. Спасибо, Тенго! Ещё меня порадовала мама. Она обещала взять меня в субботу гулять. Мы поднимемся на фуникулёре. А папа вчера пришёл поздно, я уже спал. Он обещал приходить раньше и починить мой велосипед. Он огорчил меня. (Вахтанг.)

Сколько волнений и тревог вызывают у меня эти листки!..

Звенит звонок.

- Дети, постройтесь по двое! Мы идем на прогулку!

Но что там происходит? Кучка детей, собравшаяся вокруг Теи (ее не видно, она сидит за партой), что-то рассматривает, о чем-то спорит. Те, кто сзади, вытягиваются на цыпочках, чтобы разглядеть, что там. Мальчики отталкивают девочек, пробираясь к Tee.

- Саша, узнай, в чем дело!

- А я знаю, что! - говорит Саша. - Tea считает свои волосы!

- Что?!

Она и вчера считала свои волосы!

Подзываю к себе Тею. Она подходит в сопровождении детей.

- Что ты делаешь, Tea?

- Хочу сосчитать свои волосы! Я уже вот сколько сосчитала! Она показывает мне прядь своих длинных волос, завязанных бантом.

- Здесь двести волос!

А дети спорят о том, сколько может быть волос на голове у Теи: 500, 1000, миллион, триллион... Это прогнозы мальчишек.

- Ты хорошо делаешь, что считаешь свои волосы. Очень интересно знать, сколько у тебя волос на голове. Пошли в парк. Там продолжишь их считать!

Разве и я, и мои дети не живем в стране чудес?

Концерт для родителей

Это объявление, оформленное детьми на плотной бумаге, мы вывешиваем в вестибюле: там его все увидят.

Праздник букваря

Это наша афиша. Мы прикрепляем ее на стене в коридоре. Рядом приклеиваем буквы больших размеров (дети вырезали их на уроках труда и на занятиях в продленке). В классе расставляем парты вдоль стен. За ними будут сидеть гости.

Украшаем елочку игрушками. Почти все украшения - игрушки, гирлянды - дети сделали сами. Мы ставим елку в середине комнаты, а у доски расположится наш оркестр.

Все готово.

Остается подождать дядю Валерия, который вот-вот должен прийти и за оставшиеся 40 минут порепетировать с детьми музыкальную пьесу.

- Почему дядя Валерий опаздывает? Который час? - волнуется Лела.

- По-моему, он не опаздывает! Вот часы, смотри сама! - говорю я и протягиваю ей свои карманные часы. Она задумчиво смотрит на них.

- Я никак не могу научиться узнавать время на часах! Не знаю, что делать! Когда у меня будет ребенок и он спросит меня - «Который час?» - и я не смогу ответить, ведь мне будет стыдно!

- А почему? Я же еще не учил вас этому! Приходит дядя Валерий. Дети с шумом обступают его.

- Думали, не приду? А ну-ка, давайте построимся!

И дети быстро становятся в полукруг, в два ряда. Те, которые в первом ряду, садятся на стульчики, перед ними на столиках стоят ксилофоны, барабаны. У остальных в руках кастаньеты, треугольники, деревянные ложечки.

- С чего мы начнем? - спрашивает дядя Валерий.

- Входят гости, и мы встречаем их вальсом!..

- Приготовились... Начали!..

Репетиция прошла быстро. Тем временем в коридоре около нашего класса собралась большая группа родителей, бабушек, дедушек, школьных учителей, пионеров. И когда под звуки вальса, исполняемого оркестром, они прошли в класс и сели за парты, оказалось, что всем гостям - так их много! - места не хватит, кому-то придется стоять в классе и даже в коридоре. Мы распахнули настежь двери, чтобы всем было слышно, что происходит в классе.

- Дорогие наши папы и мамы, дедушки и бабушки! Дорогие гости! Можете поздравить нас! Мы сегодня закончили изучение букваря, можем читать книги! - Нато вышла вперед и торжественно произнесла эти слова. Аплодисменты.

Лери и Саша читают стихи.

Дито, Русико, Георгий, Ия, Лали, Вахтанг, Эка, Елена по очереди загадывают гостям загадки, но так как не уверены, что кто-то из присутствующих может их разгадать, разгадывают сами же.

Играет ритмический оркестр, дети поют песенку.

Виктор, Нино, Зурико, Ника, Ираклий, Майя, Марика, Тенго один за другим произносят пословицы, поговорки, афоризмы.

Илико рассказывает сказку о мужике-лентяе.

Снова играет оркестр. Тамрико, Гоча, Tea, Дато, Бондо танцуют.

Гия, Котэ, Тека, Вова, Магда, Элла, Гига, Сандро, Ния разыгрывают веселые сценки, читают юморески.

- А теперь - наш секрет! Мы, дорогие родители, приготовили для вас подарки! В эти пакеты мы положили для вас наши работы. Хотите знать, как мы пишем? Хотите знать, какие сложные задачи мы решаем? Хотите знать, как мы рисуем? Все в этих пакетах! - это говорит Tea, а последнюю фразу малыши говорят хором. Гости аплодируют.

Дети передают своим родителям красочно оформленные пакеты с надписью: «Дорогим маме и папе».

- Желаю вам радостных каникул, дети! - говорю я всем. Каждый подходит ко мне, прощается, целует.

Вижу довольные улыбки мам и пап. Они не спеша покидают класс, уводя своих повзрослевших детей, уже научившихся читать и писать.

Не просто обида

Кто-то заводит со мной разговор о своем ребенке. «Властная мама» все же недовольна: «Почему мой ребенок выступил только один раз, почему он играл на деревянных ложечках, а не на ксилофоне?» В этой суматохе до меня доходит плач девочки, плачет «Маквала».

- Подойди ко мне, девочка моя. Почему ты плачешь?

На торжество не пришла мама, вот почему она плачет. Обещала и не пришла. Потому она оставила хоровод: тяжесть в сердце не давала ей прыгать выше всех и веселиться больше всех. «Маквала» прижимается ко мне и продолжает плакать. Вот и мама. Нет, девочка не оторвалась от меня, не бросилась к ней!

- До свидания! - говорит спокойно, смахивает слезы и выходит из комнаты, забыв или оставив свой подарок - секрет для мамы.

- Что с тобой, доченька?! - спрашивает мама, стараясь показать мне и оставшимся в классе родителям свою заботливость и чуткость.

Но она не отвечает. Может быть, ей сейчас все равно, выйдет мама замуж или нет, может быть, даже хочется быть сейчас где-то подальше от мамы, быть в школе-интернате?

Я Вас прошу, уделите больше внимания моему сыну! - не отступает от меня «властная мама».

А я ее не слушаю. Не слушаю потому, что сразу же после праздника букваря у меня появились более важные заботы. Там, в коридоре, я заметил «Лашу». Видимо, он тоже ждет, когда придут и заберут его домой.

К нему тоже никто не пришел на праздник. Стоит «Лаша» у окна, ожесточенный, сейчас он не похож на ребенка, полон забот взрослого человека. О чем он размышляет? «Папа больше не дружит со мной, как прежде!»

Приходит какой-то человек: «Я за тобой! Родители просили забрать тебя домой!»

- Это мой дядя! - объясняет мальчик и уходит, забыв попрощаться со мной, забыв и толстый пакет на подоконнике.

Я знаю, что в этом пакете. Там образцы его письма, самостоятельно составленные задачи с числами в пределах не десятка, а сотен, тысяч, миллионов. Там несколько рисунков геометрических фигур, и не только треугольников, квадратов, но и объемных - кубов, пирамид. Еще несколько рисунков и аппликаций. На одном из них «Лаша» нарисовал строение тела человека и около каждого внутреннего органа написал его название. В последние дни он не выходил на переменах из класса, готовя свой пакет-секрет. Из дома принес бумагу, клей, фломастеры, ножницы, составлял математические задачи, рисовал, вырезал... Несколько дней назад «Лаша» подарил мне такой же рисунок строения тела человека.

- Я знаю,- сказал он мне, - что происходит в животе! Как пища входит в желудок, как там перерабатывается... Все знаю!

- Это ты нарисовал? - Да.

- А это что такое?

- Это желудок!

- А это?

- Это сердце... А это печень... А пища сюда попадает...

- Откуда ты все это знаешь?

- Бабушка научила, она биолог.

- Очень интересный рисунок!

- Оставьте себе... Я это для Вас нарисовал!

- Спасибо!

И вот этот толстый пакет, этот «секрет родителям» «Лаша» оставил на подоконнике. Может быть, не с кем ему больше секретничать, некому дарить частицу своей души и сердца?

Чуткость людей помогает каждому перенести горе, не падать духом, обрести себя заново. Но как ребенку перенести горе, вызванное родительским злом и связанное с разрушением семейной радости? Какая педагогика поможет мне облегчить его горе? Может быть, педагогика ласки и любви, усиленной заботы и чуткости или же педагогика суровой требовательности? А может быть, нужна здесь какая-нибудь другая, особая педагогика?

Мне кажется, вовсе не сложно находить корни того, как возникают так называемые «трудные» дети. Мы их делаем такими сами. Но как помочь ребенку, которого постигло горе, способное задавить его душу, ожесточить его сердце? Я, как и тысячи коллег, вынужден искать, создавать педагогику для лечения ран в душах и сердцах моих детей. Смогу ли я сделать это?

Глава V. ПАРТИТУРА ШКОЛЬНОГО ДНЯ (День 122-й)

Музыка и педагогика

Каждое утро, идя в школу, я несу с собой партитуру нового школьного дня. Ее я пишу накануне. Проанализировав предыдущие дни, я представляю себе наступающий день моих маленьких учеников со всеми моими воспитательными мелодиями, их вариациями. Эта симфония каждого школьного дня звучит в моих ушах звуками детского жриамули. В моем воображении разыгрывается все содержание моего общения с детьми в течение дня, рисуются сцены их жизни в школе.

Процесс создания этой симфонии, процесс записи ее партитуры переживается мною так живо, что саму действительность школьного дня порой воспринимаю как повторение уже приобретенного опыта и потому действую более уверенно. Воспринимаю эту действительность как процесс воплощения моих педагогических стремлений и потому бываю с детьми радостным, энергичным, вдохновленным. Воспринимаю ее как процесс возвышения человеческой души и потому полон чувства ответственности. Вообразив наступающий школьный деньг я тем самым хочу созерцать процесс взросления малышей, процесс их наступательного движения в усвоении знаний и моральных устоев. Я хочу взглянуть также на свою педагогику через завтрашний день, обновить ее и таким образом обновить самого себя, входить в свой класс не из прошлого, а из будущего. Я часто размышляю о педагоге именно как о человеке из будущего. Мне кажется,

что

Настоящий современный педагог - это не тот, кто подталкивает своих питомцев к тому, к чему сам уже не имеет надежды быть причастным, а тот, кто «прибыл» из будущего, чтобы воодушевить их и повести за собой в это будущее, научить их утверждать идеалы будущего.

Почему я называю партитурой обычный каждодневный план учебно-воспитательной работы? Не потому ли, что мне нравится этот музыкальный термин?

Да, мне нравится это слово с его содержанием: оно означает полную запись всех партий или голосов музыкального произведения, написанного для оркестра, хора, ансамбля. В партитуре школьного дня я мыслю запись всех необходимых и возможных процессов воспитания и обучения детей. В ней мыслю также искусство, мастерство исполнения этих процессов, что наилучшим образом можно было бы выразить опять-таки музыкальными терминами.

Теперь меня удивляет моя давнишняя практика составления планов уроков по достаточно стандартной схеме: опрос, объяснение, закрепление, задание на дом. Для каждого этого компонента я придумывал несколько вопросов и заданий. Но в основном надеялся на то, что тут нет ничего сложного: разве мне трудно будет придумать прямо на уроке дополнительные вопросы и задания, в зависимости от возникающих ситуаций? Сказать откровенно, я был против даже этих схематичных планов: «Зачем мне они? Это же формальность! Какой педагог не сможет провести урок в начальных классах без предварительной подготовки?»

Так я думал тогда, пока дети, вся школьная жизнь не научили меня, что в педагогических процессах нет простых вещей. Дети - мои учителя, мои воспитатели! Много лет учили они меня терпеливо, как сложно работать с ними, и я понял: для того чтобы мне стало легче воспитывать их, для того чтобы они радовались каждому школьному дню, для того чтобы плоды моих усилий умножались, мне необходимо предвидеть завтрашний день, строить этот день по возможности ясно и целенаправленно. Но этого недостаточно: важно также искусство исполнения педагогических мелодий, и об этом тоже надо думать заранее, думать серьезно, ибо от качества исполнения, оказывается, зависит возникновение положительного отношения детей к знаниям, к познавательной деятельности, к своему педагогу. Не только сами знания, какими бы интересными и важными они ни были, но и искусство подачи их детям! Не только любящий детей педагог, но и владеющий искусством проявлять эту любовь! Вот что нужно детям! Надо же думать об искусстве процессов воспитания и обучения! Но думать об этом прямо на уроке было бы такой же нелепостью, как играть артисту в главной роли и прямо на сцене, перед публикой обдумывать, как ему следует играть. Партитура школьного дня - не просто план работы на этот день, в нее закладываю я свои размышления о том, как заботиться о детях, как доставлять им радость, как мне самому прожить свою педагогическую жизнь.

Музыка и воспитание! Музыка и обучение! «Причем тут музыка?» - спросите вы.

Я нахожу, что теория музыки может обогатить теорию и практику воспитания чистым, прозрачным ручейком гуманности и радости. Почему нельзя осмыслить школьную жизнь не как нескончаемую борьбу между педагогом и детьми, чтобы образумить последних, а как величественную музыку творения честной души и чуткого сердца? Она будет звучать большей частью в мажорной тональности, иногда - в минорной, не обойдется и без мелодрам, но эта музыка не должна звучать в тональности императива, принуждения, нервозности, раздражительности, грубости. Музыка не нуждается в таких способах исполнения, в них не должна нуждаться также педагогическая мелодия.

Музыка - одна из основ гуманности души человека. Педагог, идущий к детям с партитурой школьного дня, слыша музыку этой партитуры в звуках детского жриамули, представляя себя у дирижерского пульта школьного дня с волшебной палочкой воспитания, веря, что чудо воспитания - в его одухотворенности и преданности детям, не может не быть счастливым от того, что выбрал профессию педагога.

Лучше педагогу не входить в школу с озлобленной душой, чтобы не калечить души детей; лучше не входить в школу без ясной цели и воспитательных намерений, чтобы не навязывать детям воспитательные импровизации, вызывающие недоумение и растерянность детей; лучше не входить в школу из вчерашнего дня, без самообновления, чтобы не нести с собой скуку и однообразие; лучше не приходить к детям без веры в педагогику, чтобы не сеять в них неуверенности в самих себе и в своем педагоге. Лучше потому, что он стоит у истоков личности каждого ребенка и своими собственными руками, своей деятельностью закладывает фундамент будущего. Нельзя закладывать фундамент будущего без вдохновения, уверенности, преданности.

Я предпочитаю написать партитуру целого школьного дня, а не только уроков. Разумеется, уроки составляют основу школьного дня. Но разве не ясно, что дети приходят в школу не только ради уроков? Они приходят и ради перемен между уроками, и ради того нового, что ожидает их в школе, и ради встречи друг с другом, с педагогом и, вообще, ради интересных общих школьных дел. Ребенок воспитывается не только на уроках, но и всей атмосферой школьной жизни, всей системой общений и дел в школе. Моя практика привела меня к убеждению, что

Эмоциональный настрой уроков, познавательные стремления детей на этих уроках усиливаются или ослабевают в зависимости от того, как организована жизнь детей в течение всего школьного дня.

Парадоксально ли, что, будучи молодым педагогом, я имел смелость входить в класс с обычными планами уроков, надеясь, что тут нет особых проблем, что остальное подскажет сама ситуация, а теперь, набравшись многолетнего опыта, вдруг заговорил о каких-то партитурах школьных дней? Как знать. Я лично не вижу в этом ничего парадоксального. Да, я боюсь встречаться со своими маленькими учениками без предварительного представления о том, как лучше и умнее нам жить! Боюсь воспитывать и обучать их вслепую! Боюсь не отдаться им полностью, не вложив в общение с ними все свои знания и опыт! Кроме того, я еще не совсем понимал тогда, что имею дело с величественной, неповторимой педагогической музыкой, требующей от меня - ее автора и исполнителя - большого профессионального искусства, изящной техники, индивидуального вкуса и, конечно же, гуманности души.

Главная тема педагогической «симфонии»

122-й школьный день. С чего я намерен начать его?

На сегодня приготовил детям следующие задания.

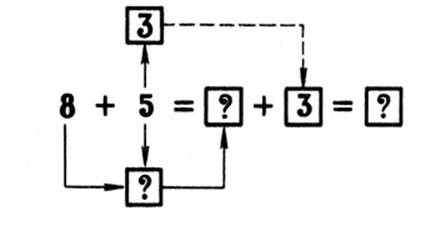

1)Урок математики. Будет усвоен способ сложения и вычитания в пределах первого десятка.

Математика

2)Урок родного языка. Будем читать басню Сулхана Саба Орбелиани «Черепаха и скорпион».

Грузинский язык

3)На уроке труда дети научатся мастерить из плотной бумаги шкатулку.

Труд

4)Детям будет предложено нарисовать картинки на тему «Весна стучится!», послушать пьесу С. Рахманинова «Весна идет», стихотворение Л. Асатиани «Весна».

Искусство

Это головоломка: сколько треугольников в данной фигуре?

Головоломка

Этот афоризм может пригодиться на уроке родного языка при обсуждении басни.

Афоризм

Решив этот кроссворд, дети получат слово Родина.

Кроссворд

Многие дети интересуются чтением больших чисел. Они могут учить друг друга (да еще спорить), как читать их.

Большие числа

Все эти задания на доске в коридоре я размещу примерно так:

Полученные задания вывешиваются на доске в коридоре

Большинство моих шестилеток приходят в школу за 10 - 15, а то и за 20 - 30 минут до звонка. Они любят останавливаться у доски в коридоре, решать задачи, живо их обсуждать, возвращаясь к ним на переменах. Это своего рода прелюдия к предстоящей познавательной деятельности.

Уроки - основная часть партитуры школьного дня, в них, как в симфонии, ведется разработка темы, разрешение проблемы. Но какой темы? Какой проблемы? Раньше, составляя план уроков, я мог записать эти темы, исходящие из содержания программ:

«Тема урока - сложение и вычитание в пределах первого десятка», «Тема урока - «Черепаха и скорпион» и т. п. Опираясь на 1 такие темы, я направлял детей на усвоение учебного материала, всячески отгораживая их от других, не имеющих связи с темой, дел и разговоров. Так какую может иметь связь с темой о сложении и вычитании разговор о том, что нового в жизни детей, что их заинтересовало за предыдущий день? Зачем мне знать, как ребенок спал вчера, что он смотрел по телевизору, что он узнал нового, кто у него заболел дома?

Все это тогда мне казалось действительно лишним и не связанным с уроками, и я старался не отвлекаться на эти, как казалось мне, «мелочи». Я стремился к тому, чтобы ребенок, входя в класс, оставлял свою жизнь со всеми радостями, огорчениями, свежими впечатлениями где-то за порогом школы, а в классе был полон внимания к тому, чему я учил. «О чем ты думаешь?!» - мог бы сказать я строго ребенку, заметив, что он отвлекся, где-то витает мыслями. «Что это такое? Чем ты занимаешься на уроке?!» - мог бы я сделать замечание ученику, заметив, что он достал из портфеля оловянного солдатика и играет им. И мог отнять у ребенка этого солдатика и велеть привести родителей: «Почему не смотрите, что кладет ваш ребенок в портфель? Он отвлекается на уроке!»

Да, я мог поступать так раньше, потому что думал: урок - это высшая форма отвлеченности ребенка от повседневной жизни. Вошел ребенок в класс? Значит, всё! Давай учиться! Ничего другого я не признаю! Но теперь, спустя много лет, так не поступлю. Я изменился, изменились мы оба - я и моя методика.

Спасибо вам, дорогие дети! Я воспитывал вас в начальных классах, и каждое ваше поколение оставляло мне свои заветы, свои предупреждения! За четыре года я успевал научить каждого из вас чтению, письму, счету, вооружал вас знаниями и сам потом удивлялся - как вы менялись и росли! Но, видимо, вам было сложнее преобразовать меня, чем мне - формировать в вас знания. Да, мы, учителя, такие: раз привыкли так работать, раз однажды наш способ работы оправдал себя на практике, то уже полагаем, что мы безгрешны, постигли основы науки воспитания и обучения, и начинаем гордиться «своим методом», «своими принципами», «своей педагогикой»! Какие же мы, учителя, наивные, правда? Разве можно думать, что педагог, замкнувшись в своей практике, когда-либо обнаружит универсальные способы воспитания и обучения такой категории людей, какими являетесь вы, дети? Вы же - сама жизнь, которая никогда, ни на секунду не застывает!

А раз жизнь так неудержимо движется, раз она так меняет все вокруг, раз вы так обновляетесь из года в год, удивляете нас своими способностями и возможностями, то какое мы, педагоги, имеем право в самой гуще жизни оставаться на вершине Олимпа, т. е. оставаться без движения, без изменения? Скорее наоборот, нам следует постоянно забегать в завтра и послезавтра, дышать жизнью вашего завтрашнего дня, обновлять себя так же, как обновляетесь вы, дети, и так приходить в школу для встречи с вами!. Но что делать, если порой нам, педагогам, так сложно изменяться, освобождаться от застывших стереотипов! Неужели мы ищем спокойную жизнь там, где все так кипит и стремительно движется? Меня всегда тревожит вопрос, заданный нам всем П. П. Блонским: «Смотри же, не являешься ли часто именно ты сам главным препятствием обновления школы!» (Блонский П. П. Задачи и методы новой народной школы. - Избр. пед. и психол. соч. В 2-х т. М., 1979, т. 1, с. 83). Нет, этого не может быть! Нельзя допустить, чтобы педагог, призванный творить жизнь, замедлял ее ход,- пусть нехотя, пусть сам этого не зная, пусть от доброго сердца и с педагогическим убеждением,- чтобы он замедлял наступательное движение детей. Поэтому нельзя, чтобы педагог смотрел на свой опыт - пусть даже двадцатилетний, сорокалетний - как на полное совершенство, не нуждающееся в переосмыслении перед каждой новой встречей с детьми. И если все-таки случится, что кто-то застыл на месте, то будьте упорными, дети, помогите ему по-новому взглянуть на вас! Я лично долгое время смотрел на вас как на силу, противостоящую моим добрым намерениям воспитывать и обучать, делать вас людьми, и понадобились усилия нескольких ваших поколений, чтобы я увидел в вас моих соратников в вашем же воспитании. И я научился тому, что

|

Просмотров 855 |

|

|