Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)

Биология (6393)

География (744)

История (25)

Компьютеры (1497)

Кулинария (2184)

Культура (3938)

Литература (5778)

Математика (5918)

Медицина (9278)

Механика (2776)

Образование (13883)

Политика (26404)

Правоведение (321)

Психология (56518)

Религия (1833)

Социология (23400)

Спорт (2350)

Строительство (17942)

Технология (5741)

Транспорт (14634)

Физика (1043)

Философия (440)

Финансы (17336)

Химия (4931)

Экология (6055)

Экономика (9200)

Электроника (7621)

Физические характеристики биологических сред

|

|

Реферат

По курсу: ТМДИиЛВ

На тему: «Ультразвуковая томография»

Выполнила: студентка гр. Э-80 Ефимова Н.А.

Проверила: Ассистент каф. ЭГАиМТ к.т.н. Леонова А.В.

Оценка:_____________________________________________________

Таганрог 2012 г.

Оглавление

Введение. 3

1 Определение метода. 4

2 Ультразвук. 4

3 Область исследования. 8

4 Физические характеристики биологических сред. 17

4.1. Скорость ультразвука в биологических средах, отражение и преломление. 18

4.2. Акустическое сопротивление, его влияние на отражение ультразвука. 20

4.3. Затухание ультразвука в биологических тканях. 22

5 Блок-схема проведения исследования. 26

6. Датчики и ультразвуковая волна. 28

7 Биологическое действие ультразвука. 36

8 Аппаратная реализация метода. 37

Заключение. 43

Список использованных источников. 44

Введение

Ультразвуковая техника начала развиваться во время Первой мировой войны. Именно тогда, в 1914 г., испытывая в большом лабораторном аквариуме новый ультразвуковой излучатель, выдающийся французский физик Поль Ланжевен обнаружил, что рыбы при воздействии ультразвука забеспокоились, заметались, затем успокоились, но через некоторое время стали гибнуть. Так случайно был проведен опыт, с которого началось исследование биологического воздействия ультразвука.

В 1934 г. советский отоларинголог Е.И. Анохриенко ввел ультразвуковой метод в терапевтическую практику и первым в мире осуществил комбинированное лечение ультразвуком и электрическим током.

В современном мире существует огромное количество методов исследования организма. Эти методы бывают как инвазивными так и неинвазивными, как опасными для организма, так и безопасными. Среди наиболее распространенных диагностических методов, неинвазивно и совсем безопасно исследующих организм, а так же предельно информативно описывающих внутренние структуры организма, является ультразвуковая томография. Этот метод позволяет в буквальном смысле увидеть строение внутренних органов человека. Ультразвуковая диагностика применяется для исследования забрюшинного пространства, органов брюшной полости, малого таза, мягких тканей туловища, щитовидной железы, сердца, сосудов, с целью обнаружения каких-либо патологий, а также позволяет изучить плод в утробе матери на различных стадиях развития. Современная медицина практически немыслима без ультразвуковой диагностики по той простой причине, что с ее помощью можно быстро, совершенно безопасно и очень точно исследовать нужную область.

Определение метода

Слово томография можно перевести с греческого как «изображение среза». Назначение томографии заключается в получении послойного изображения внутренней структуры объекта исследования.

Ультразвук— упругие волны с частотой колебаний от 20 кГц до 1 ГГц, не слышимые человеческим ухом. Ультразвуковые волны по своей природе не отличаются от упругих волн слышимого диапазона. Распространение ультразвука подчиняется основным законам, общим для акустических волн любого диапазона частот.

Высокая частота ультразвуковых колебаний и малая длина волн обусловливают ряд специфических свойств, присущих только ультразвуку, а именно:

· Визуальное наблюдение ультразвуковых волн оптическими методами;

· Получать направленное излучение (благодаря малой длине ультразвуковые волны хорошо фокусируются);

· Высокие значения интенсивности при относительно небольших амплитудах колебаний.

Ультразвуковая томография — неинвазивный метод диагностики, основанный на послойном исследовании внутренней структуры организма посредством его многократного просвечивания ультразвуковыми волнами в различных пересекающихся направлениях и регистрации отражения этих волн от исследуемых структур организма.

Ультразвук

Ультразвук - это звуковые, или акустические, волны, частота которых выше максимальной частоты звука, слышимой человеческим ухом т.е. 20 кГц.

Акустические волны представляют собой механические колебания частиц в упругой среде, распространяющиеся в этой среде и несущие с собой энергию, они могут существовать и распространяться в твердых телах, жидкостях и газах.

Биологические ткани подобны жидким упругим средам (мягкие ткани), твердым (костные образования и конкременты), содержат в своем составе газовые образования (в легких, кишечнике, желудке и т.д.). Поэтому акустические колебания, распространяющиеся в биологических тканях, в зависимости от строения этих структур могут быть использованы в медицине для целей диагностики и терапии.

В ультразвуковой (УЗ) диагностике используются так называемые продольные акустические волны, в которых направление смещения отдельных частиц среды параллельно направлению распространения волн (Рисунок 1).

Скорость перемещения зоны разрежения (или сжатия) в среде называется скоростью звука.

Рисунок 1 – «Продольные акустические волны в упругой среде в фиксированный момент времени: чередование зон сжатия и разрежения».

В зависимости от частоты акустические колебания делят на несколько диапазонов: инфразвук, слышимый звук, ультразвук, гиперзвук (рисунок 2»»).

Рисунок 2 – «Условное деление акустических колебаний и волн на диапазоны».

Границы, разделяющие отдельные диапазоны акустических колебаний, достаточно условны. Граница между звуком и ультразвуком, например, зависит от индивидуальных особенностей человеческого слуха. Одни люди не слышат звуки с частотой в 10 кГц, другие могут воспринимать звуки с частотой до 25 кГц.

Диапазон частот ультразвука, используемых в медицинской диагностике, лежит в пределах от 1 до 30 МГц и выше.

Соотношение, связывающее самые важные параметры - длину волны  с частотой колебаний f и скоростью звука С выглядит следующим образом:

с частотой колебаний f и скоростью звука С выглядит следующим образом:

Из этого соотношения следует, что с увеличением частоты ультразвука уменьшается длина волны  .

.

При средней скорости ультразвука С~1540м/с в мягких биологических тканях длина волны составляет:

= 0,44 мм при f - 3,5 МГц,

= 0,44 мм при f - 3,5 МГц,

= 0,31 мм при f= 5,0 МГц,

= 0,31 мм при f= 5,0 МГц,

= 0,21 мм при f = 7,5 МГц,

= 0,21 мм при f = 7,5 МГц,

= 0,15 мм при f = 10,0 МГц.

= 0,15 мм при f = 10,0 МГц.

Это значения длин волн для наиболее часто используемых в УЗ диагностике частот, они связаны с такой важной характеристикой диагностических систем, как разрешающая способность, которая определяет возможность системы отображать мелкие детали в акустическом изображении внутренних органов.

Продольное разрешение определяется величиной:

δR0 =0,66*с*τи,

где с – скорость ультразвука в среде,

τи– длительность зондирующих импульсов.

Поперечное разрешение на расстоянии L от преобразователя определяется величиной:

δS0 =0,9*L*λ/D,

где λ– длина ультразвуковой волны,

D – диаметр преобразователя.

Существует значение, которое не может быть превзойдено в системе, использующей волны для получения информации это физический предел разрешающей способности. Этот предел близок по величине длине волны. Таким образом, чем выше частота, тем потенциально лучше может быть разрешающая способность, т.е. тем мельче могут быть детали, отображаемые диагностической системой, следовательно, тем лучше качество изображения. К сожалению, ультразвук с высокой частотой значительно сильнее затухает при распространении в биологических тканях, что существенно снижает глубину исследования на высокой частоте.

Пространство, заполненное веществом, в котором распространяется акустическая волна, называется акустическим полем.

Акустическое поле характеризуется переменным звуковым давлением в каждой точке и интенсивностью распространяющейся волны.

Периодические сжатия и расширения каждого слоя вещества, в котором распространяется упругая волна, можно рассматривать как результат действия переменного давления, амплитуда которого равна:

|

где vm - амплитуда колебательной скорости частиц.

Величина vm всегда значительно меньше скорости распространения самой волны с.

Величина рс характеризует рассеяние энергии волны в акустическом поле и называется акустическим сопротивлением среды. Единица измерения - кг/м2· с.

Связь между акустическим сопротивлением, переменным акустическим давлением и амплитудой колебательной скорости можно представить в виде:

R=P/vm.

Это выражение является акустическим аналогом закона Ома (Р - аналог электрического напряжения, а vm - силы тока).

Акустическая волна, распространяясь в среде, переносит с собой энергию.

Величина, численно равная энергии W, переносимой волной в единицу времени через единичную площадку, перпендикулярную направлению распространению волны, называется интенсивностью ультразвука, I = W/St. Единица измерения Вт/м2. Интенсивность плоской синусоидальной волны составляет:

Из предыдущего выражения следует:

Таким образом, зная интенсивность волны, ее частоту и акустическое сопротивление рс среды, можно вычислить амплитуду А смещения частиц, их колебательной скорости vm колебательного ускорения и переменного давления в плоской упругой волне.

Область исследования

Ультразвуковая томография – это достаточно высоко информативный метод, в исследовании, его применяют для диагностирования забрюшинного пространства, органов брюшной полости, малого таза, мягких тканей туловища, щитовидной железы, сердца, кровеносных сосудов и т.п.

При исследовании органов брюшной полости оценивают печень, желчный пузырь, поджелудочную железу, селезенку, забрюшинное пространство, сосуды.

Оцениваются размеры органов, их внутренняя структура, расположение, наличие дополнительных образований, воспалительных изменений и очагов, выявляются изменения, типичные для хронических заболеваний и травматических повреждений.

Забрюшинное пространство

В забрюшинном пространстве (Рисунок 3) находятся почки, надпочечники, мочеточники, поджелудочная железа, нисходящая и горизонтальная части двенадцатиперстной кишки, восходящая и нисходящая ободочная кишка, брюшная часть аорты и нижняя полая вена, корни непарной и полунепарной вен, лимфатические узлы, сосуды и стволы, начало грудного протока и жировая клетчатка, которая заполняет пространство между ними.

Рисунок 3 – «Строение забрюшинного пространства».

Почки находятся в поясничной области по обеим сторонам от позвоночника (Рисунок 4). Правая немного ниже левой (сверху граничит с печенью). В момент вдоха почка смещается вниз на 2-4 см, при глубоком вдохе - на 4-6 см. Она реагирует на движения и перемещения тела. Такие физиологические колебания помогают нормальному выделению мочи. Почки действуют как биологический фильтр. К ним поступает по артериям кровь, содержащая продукты распада и питательные вещества.

Рисунок 4 – «Расположение почек в теле человека».

При помощи ультразвуковой диагностики есть возможность оценить структуру почки и почечных сосудов. Обнаружить заболевания даже на начальном этапе развития.

В момент проведения УЗИ почек специалисты выявляют топографию, их структуру и размеры, наличие злокачественных образований, определяют размеры, выявляют анатомию паренхимы, а также состояние чашечно-лоханочной системы.

Рисунок 5 – «Эхограмма почки».

Надпочечники расположены в непосредственной близости к верхнему полюсу каждой почки (Рисунок 6). Играют важную роль в регуляции обмена веществ и в адаптации организма к неблагоприятным условиям (реакция на стрессовые условия). Надпочечники состоят из двух структур — коркового вещества и мозгового вещества, которые регулируются нервной системой.

Рисунок 6 – «Расположение надпочечников».

На сегодняшний день ультразвуковая диагностика надпочечников является самым оптимальным методом предоставления наиболее полной и обширной информации о патологических изменениях, возникающих в эндокринных железах, т.е. надпочечниках. Без наличия патологических изменений картина желез внутренней секреции практически не является отличной от эхоструктуры прилегающих тканей.

Исследование надпочечников очень сложно из-за их труднодоступности (надпочечники находятся за ребрами), поэтому сканирование правого надпочечника проводится при глубоком вдохе, а левого в вертикальном положении больного со спины. Для продольного сканирования пациент располагается на правый бок.

Рисунок 7 – «Эхограмма почки».

Мочеточник– тонкая длинная трубочка, которая отходит от лоханки почки и впадает в мочевой пузырь, соединяя их и, создавая условия для оттока мочи (Рисунок 8). Мочеточник находится в забрюшинном пространстве, его длина варьирует от 28 до 34 см. При этом длина правого и левого мочеточника различна: правый немного короче, так как правая почка в норме находится на пару сантиметров ниже левой.

Рисунок 8 – «Расположение мочеточников».

Мочеточник расположен кпереди от подвздошной вены и артерии. С помощью режима энергетического картирования легко отличить мочеточник от сосудистых структур, в частности от яичковой (яичниковой) артерии или вены.

Неизмененный мочеточник имеет вид трубчатой структуры с гиперэхогенными стенками, просвет которого дифференцируется только при прохождении цистоида. Интрамуральный отдел и устья мочеточников также оценивают, сканируя через умеренно наполненный мочевой пузырь. Расположение устьев мочеточников легко определяется по потокам мочи из устьев.

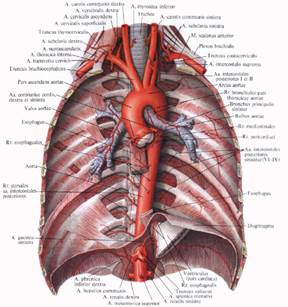

Брюшная часть аорты (брюшная аорта) является продолжением грудной части аорты (Рисунок 9). Брюшная аорта начинается на уровне XII грудного позвонка и доходит до IV—V поясничного позвонка, где разделяется на две общие подвздошные артерии.

Рисунок 9 – «Брюшинная часть аорты».

Особое мешотчатое расширение стенки брюшного отдела аорты, которое возникает вследствие истончения ее стенки, называется аневризмой брюшного отдела аорты. При мощном давлении крови на ослабленную стенку аорты, возникает ее баллонообразное расширение определенного ее участка. В норме диаметр аорты равен 2 см. Однако, при аневризме ее диаметр может быть растянут до опасных размеров. Опасность аневризм любого отдела аорты заключается в том, что может произойти ее расслоение или даже разрыв сосуда.

Чаще всего аневризма аорты обнаруживается во время при ультразвуковом исследовании.

Рисунок 10 – «Эхограмма брюшинной части аорты».

Лимфатическая система забрюшинного пространства (Рисунок 11). В лимфатическую систему забрюшинного пространства входят региональные лимфатические узлы, сосуды и крупные лимфатические коллекторы, дающие начало грудному (лимфатическому) протоку. Лимфа в эту систему собирается от нижних конечностей, органов малого таза, забрюшинного пространства и органов брюшной полости.

Основными лимфатическими коллекторами являются париетальные левые и правые поясничные узлы. В группу левых поясничных узлов входят узлы, лежащие вдоль аорты. Правые поясничные узлы лежат вокруг нижней полой вены.

Рисунок 11 – «Лимфатическая система забрюшинного пространства».

Когда в лимфатическом узле происходит воспаление, то его внутренняя структура начинает перестраиваться. Узлы увеличиваются в размерах и их легко можно пропальпировать. Это состояние лимфатических узлов носит название лимфаденит. Обнаружить воспаление возможно с помощью ультразвукового обследования.

Рисунок 12 – «Эхограмма лимфатического узла»

Печень:

Рисунок 13 – «Расположение печени в теле человека».

Печень - наиболее крупный орган человека, который весит около 1500 г и располагается в правом верхнем квадранте живота (Рисунок 13). Это жизненно важный непарный орган человека, находящийся под диафрагмой и выполняющий очень важные функции в организме человека, например, такие как, барьерная функция, гормональная, участвует в пищеварении и т.д. Использование ультразвукового сканирования позволяет выявить различные заболевания печени, например, жировая дистрофия, цирроз, очаговые изменения, опухоли, и т.д. то есть выявить отклонения от нормы.

Рисунок 14 – «эхограмма печени»

Органы малого таза.

Ультразвуковое исследование органов малого таза заключается в изучении строения тела и шейки матки, полости матки и яичников, а также оценивается состояние мочевого пузыря (при его достаточном наполнении). Первоначально определяется положение матки, форма, основные размеры и строение ее стенок. Особое внимание уделяется исследованию срединных маточных структур. При этом определяются размеры, внутреннее строение в зависимости от фазы менструального цикла, четкость контуров и наличие деформаций. При исследование яичников оцениваются их расположение по отношению к матке, размеры, выраженность фолликулярного аппарата, размеры фолликулов и желтого тела. В случае выявления в структуре яичника объемного образования указываются его форма, внутреннее строение и размеры. Обязательно проводится сопоставление увиденной картины с фазой менструального цикла. Определяется наличие свободной жидкости и объемных образований в малом тазу.

Рисунок 15 – «Строение органов малого таза».

УЗИ сердца — это исследование сердца ультразвуковым методом (Рисунок 16). Во время исследования оценивается структура, размеры и состояние мышц и клапанов сердца. Работа сердца изучается в режиме реального времени.

Ультразвуковые волны, отраженные от структур сердца и кровеносных сосудов разной плотности регистрируются аппаратом. На экране создается подвижное объемное изображение сердца.

С помощью УЗ метода определяют массу мышечной ткани сердца, оценивается его сократительная функция. Этот метод, единственный на данный момент без непосредственного вмешательства, позволяет получить полную картину о степени тяжести различных кардиологических заболеваний.

Рисунок 16 – «Строение сердца и его эхограмма».

УЗИ сосудов головного мозга и шеи - это ультразвуковое исследование состояния кровеносных сосудов шеи и головы как снаружи, так и внутри черепа

Исследуемые параметры

Если при оценке состояния артерий возможна четкая визуализация сосудистой стенки и просвета (плечеголовной ствол, сонные и позвоночные артерии вне черепа, артерии рук и ног), то в В-режиме оценивают следующие параметры:

· проходимость сосуда,

· геометрию сосуда (соответствие хода сосуда анатомической траектории),

· диаметр просвета сосуда,

· состояние сосудистой стенки (целостность, толщину комплекса “интима-медиа” - внутренняя и средняя оболочка, эхогенность, степень разделения на слои, форму поверхности);

· состояние просвета сосуда (наличие, расположение, протяженность, эхогенность внутрипросветных образований, степень нарушения проходимости);

· состояние тканей вокруг сосуда (наличие, форма, степень, причина внесосудистого воздействия).

Рисунок 16 - Измерение диаметра внутренней яремной вены (А - продольное сканирование, Б - поперечное).

Для осмотра обычно используются датчики УЗИ линейного формата с частотой 5-15 МГц - в зависимости от задач исследования и глубины расположения сосуда.

Физические характеристики биологических сред

В ультразвуковой диагностике используются продольные волны, т.е. направление смещения частиц среды распространения совпадает с направлением упругих колебаний этих волн. Колебания рабочей поверхности ультразвукового датчика, контактирующей с телом пациента, передаются биологическим тканям, в результате чего, частицы среды также начинают колебаться относительно своего равновесного состояния, вызывая смещение соседних частиц, далее расположенных от датчика. Таким образом, колебания (или волны) распространяются вглубь тканей.

В ультразвуковых системах излучаются акустические волны и принимаются сигналы, отраженные от неоднородностей биологической среды, и таким образом строится акустическое изображение (Рисунок 17). Этот принцип регистрации сигналов называется эхолокационным, а отраженные сигналы, которые принимаются датчиком, используются для диагностики и называются эхо-сигналами.

Рисунок 17. «Распространение и отражение УЗ волн».

Отражение - основное физическое явление, на основе которого получается информация о тканях. При этом используются те отраженные волны, которые могут быть приняты датчиком, т.е. распространяющиеся в сторону, обратную волнам, излученным датчиком первоначально.

Информация, получаемая с помощью отраженных волн, в существенной мере зависит от ряда физических явлений, сопровождающих распространение ультразвука в биологических тканях, таких как:

Преломление - изменение направления распространения волн при переходе из одной среды в другую, что может приводить к геометрическим искажениям получаемого изображения.

Рассеяние - возникновение множественных изменений направления распространения ультразвука, обусловленное мелкими неоднородностями биологической среды и, следовательно, многочисленными отражениями и преломлениями.

Поглощение - переход энергии УЗ волн в другие виды энергии, в частности в тепло, что вызвано в основном вязкостью среды.

Поглощение, рассеяние и отражение УЗ волн в биологических тканях являются причинами затухания, которое характеризует уменьшение энергии УЗ волн при распространении.

Параметрами, которые влияют на перечисленные физические явления и на сложный процесс получения акустической диагностической информации, являются скорость звука в среде и плотность среды. Именно различием скорости звука и плотности разных типов биологических сред объясняются акустические неоднородности биологических тканей, которые существенным образом влияют на формирование акустического изображения.

|

Просмотров 1460 |

|

|