Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)

Биология (6393)

География (744)

История (25)

Компьютеры (1497)

Кулинария (2184)

Культура (3938)

Литература (5778)

Математика (5918)

Медицина (9278)

Механика (2776)

Образование (13883)

Политика (26404)

Правоведение (321)

Психология (56518)

Религия (1833)

Социология (23400)

Спорт (2350)

Строительство (17942)

Технология (5741)

Транспорт (14634)

Физика (1043)

Философия (440)

Финансы (17336)

Химия (4931)

Экология (6055)

Экономика (9200)

Электроника (7621)

Гава 27 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИСКУССТВО 3 часть

|

|

390

Альберто Джакометти

Голова. , 1927

Мрамор. Высота 41 см

Амстердам, Стеделийк Музеум

391

Сальвадор Дали

Явление лица и фруктовой вазы на пляже. , 1938

Холст, масло 114,2 X 143,7 см

Хартфорд (штат Коннектикут, США), Уодсворт Атенеум

в женское лицо, уставившееся на нас глазами-раковинами, словно отскочившими от этого пляжа бродячих привидений. Как всегда во сне, некоторые вещи, например, кусок веревки и салфетка, выступают с абсолютной

ясностью, а другие расплываются, опознаются с трудом.

Подобные картины могут послужить дополнительным комментарием к вопросу о причинах неудовлетворенности художников задачей «писать, что видит глаз». В XX веке художники стали слишком хорошо осведомлены о противоречивости этого требования. Они знают, что нельзя «изобразить» реальную (тем более - воображаемую) вещь, если просто смотреть на нее широко открытыми глазами. Начинать приходится с другого -взять краски и, вооружившись набором известных форм, выстроить требуемый образ. Эта простая истина часто ускользает от нас потому, что в изобразительном искусстве прошлого каждая красочная форма соответствовала только одному элементу натуры: коричневые вертикали - древесные стволы, зеленые точки - листья. Картины Дали, где одна и та же форма служит изображением одновременно нескольких предметов, наглядно демонстрируют исходную многозначность красочных конфигураций на

плоскости - точно так же, как удачный каламбур демонстрирует многозначность слова и зависимость его значения от употребления в контексте. Сдвоенные образы Дали - раковина-глаз и ваза-лицо - вновь отсылают нас к первой главе, где речь шла об ацтекском боге дождя Тлалоке с головой, сформированной из змеиных тел (стр. 52, илл. 30).

И все же, дав себе труд внимательно рассмотреть древнего идола, мы будем поражены тем, как велики, при всем сходстве методов, его отличия от созданий современного искусства. Можно было бы сказать, что образ Тлалока, как и образы Дали, возник из грез, но то были коллективные грезы целого народа, видение судьбоносной силы, властвующей над племенем. Превращение вазы в собаку у Дали - не более, чем обрывок сновидения частного лица, ключа к нему мы не имеем. Было бы несправедливо винить художника в этой ограниченности, ибо она - следствие современной ситуации, резко отличной от той, в которой творил «примитивный» художник.

Для того чтобы создать совершенную жемчужину, моллюску нужен опорный материал - песчинка или крошечная щепочка, вокруг которых будет нарастать перламутр. Без такого ядра возникнет лишь бесформенная масса. Точно так же и одаренность художника может кристаллизоваться в совершенном произведении только в том случае, если он располагает твердой основой - определенной задачей, стержень которой обрастает плотью зримых образов, порождений его таланта. Мы уже хорошо знаем, что в прошлом произведения искусства формировались вокруг такого жизненного ядра, и чем дальше мы уходим в глубь истории, тем сильнее сказывается его воздействие. Само общество нацеливало художника на выполнение конкретной задачи - будь то создание ритуальной маски, строительство собора, портретное изображение или книжная иллюстрация. При этом довольно безразлично, как мы оцениваем эти цели; чтобы наслаждаться искусством, нет необходимости одобрять охоту на бизонов с помощью магии, прославление преступных войн, деспотической власти или щегольство роскошью. Жемчужина целиком закрывает сердцевину. Таково свойство искусства - художник стремится к высочайшему, предельно возможному для него творческому результату, и мы, восхищаясь его работой, уже не задаемся вопросом о том, какие цели она обслуживала. Это смещение акцентов знакомо нам по множеству обыденных случаев. Когда мы говорим о школьнике, что он виртуозно увиливает от уроков, что в хвастовстве он настоящий артист, то имеем в виду именно это: мальчишка достиг такой изобретательности, развил такую фантазию в преследовании своих недостойных целей, что мы вынуждены признать его мастерство, независимо от предосудительности породивших его мотивов. Поворотный момент в истории искусств наступил, когда внимание общества было настолько приковано к художественному мастерству, процессу его наращивания,

что определение более точных задач стало казаться чем-то излишним. Первый шаг в этом направлении был сделан еще в эллинизме, второй -в эпоху Возрождения. Однако, как это ни парадоксально, в то время художники не лишились жизненно важного целевого ядра, которое одно только и способно высечь искры творческого горения. Когда заказные работы стали иссякать, у художников еще оставался запас интереснейших проблем, требовавших творческого подхода. Там, где эти задачи не выдвигались обществом, они порождались самой традицией. Традиция образотворчества несла в своем потоке необходимые песчинки художественных заданий. Именно традиция, а не какая-то внутренняя необходимость, диктовала художнику требование натуроподобия на протяжении длительного исторического отрезка - от Джотто до импрессионистов. Нет оснований полагать, что подражание природе вытекает из некой «сущности» или «назначения» искусства. Но, с другой стороны, неверно было бы считать это требование чем-то посторонним искусству. История доказала - и мы это видели, - что как раз проистекающие из него трудные, подчас неразрешимые, задачи и понуждали художников к предельному напряжению творческих сил, к свершению невозможного. Мы не раз были свидетелями того, как после каждого ошеломляющего успеха в преодолении сложной проблемы сейчас же вставала другая, что давало возможность более молодым художникам проявить себя, показать, на что они способны. И даже художник, восстающий против традиции, зависит от нее - ведь именно она стимулирует и направляет его поиск.

Поэтому я и построил свой рассказ об истории искусства как историю непрерывного движения и переплетения традиций, в которой любое произведение соотносится с прошлым и указывает в будущее. Самое захватывающее, самое удивительное в этой истории - живая цепочка непрерывного наследования, связывающая искусство наших дней с веком пирамид. Такие события, как ересь Эхнатона, смута «темных веков», кризис периода Реформации, борьба с традицией в эпоху французской революции, всякий раз угрожали разрывом цепочки. Опасности были весьма реальны. Ведь известны случаи, когда при обрыве последнего звена в отдельных странах и цивилизациях искусства оказывались на грани вымирания. Но в какой-то момент, в каком-то месте катастрофа предотвращалась. Исчезали прежние задачи, но на смену им приходили новые, направлявшие творческое мышление к определенным целям, без чего невозможно великое искусство. В архитектуре, как я полагаю, одно из таких чудес случилось на наших глазах. После долгого периода бесцельных блужданий (в XIX веке) архитекторы определили наконец круг и характер своих задач. Теперь они точно знают, чего хотят, и публика не сомневается в полезности их деятельности, охотно принимает ее результаты. В живописи и скульптуре кризисные процессы пока не преодолели опасной

точки. Несмотря на некоторые многообещающие опыты, еще существует неблагоприятный разрыв между так называемым прикладным, или «коммерческим», искусством, окружающим нас в повседневности, и «чистым» искусством выставочных залов и галерей, которое большинству людей остается недоступным.

Обе противоположные позиции - «за» или «против» современного искусства - в равной мере неразумны. Все мы, наряду с художниками, причастны к той ситуации, в которой оно произрастает. Если мы не ставим перед мастерами кисти и резца ясных задач, мы и не имеем морального права бранить их за бесцельные игры и туманность содержания.

Представления публики в основном сводятся к тому, что художник -это такой парень, который делает Искусство, как сапожник делает сапоги. Под этим имеется в виду, что его картины и скульптуры должны принадлежать к разряду высокого Искусства, параметры которого заранее известны. Можно посочувствовать этим смутным пожеланиям, но, увы, как раз их художник не может удовлетворить. Все прежде решенные задачи уже не являются проблемой и никак не могут побудить художника к творчеству. И критики, и интеллектуальная элита несут ответственность за это недоразумение. Они ожидают, что художник будет создавать Искусство, понимая под этим экспонаты будущих музеев. Единственное требование, предъявляемое ими художникам, это - творить «нечто новое»; если бы все шло по их указаниям, каждое произведение было бы явлением нового стиля или нового «изма». При полном отсутствии конкретных задач даже самые талантливые художники поддаются соблазну подобных притязаний. Найденные ими способы проявить оригинальность иногда не лишены остроумия и блеска, но по большому счету вряд ли стоит следовать таким ориентирам. По этой причине, как мне представляется, художники все чаще обращаются к различным теориям, старым и новым, толкующим о природе искусства. В нынешних ходовых определениях «искусство — это выражение», «искусство - это конструкция» ничуть не больше правды, чем в старинном «искусство - это подражание природе». Но живет надежда найти в какой-нибудь теории, пусть самой туманной, то самое зерно истины, которое вырастет затем в жемчужину.

И, наконец, вернемся к тому, с чего мы начали. В самом деле - нет такой вещи, как Искусство. Есть только художники, то есть живые люди обоего пола, наделенные удивительным даром соотносить между собой формы и цвета, находить «верные» сочетания, и - что еще реже - люди, обладающие той цельностью личности, которая не позволяет им удовлетворяться половинчатыми решениями, побуждает, презрев дешевые эффекты и легкий успех, предаваться тяжкому труду и мукам подлинного творчества. Можно не сомневаться, что художники будут рождаться всегда. Но будет ли существовать искусство, в немалой степени зависит и от нас,

их зрителей. Мы можем определить его судьбу своим безразличием или заинтересованностью, своими предрассудками или готовностью к пониманию. Именно мы должны следить за тем, чтобы не прерывалась нить традиции, чтобы художники могли добавлять новые жемчужины к тому драгоценному наследию, которое мы получили от прошлого.

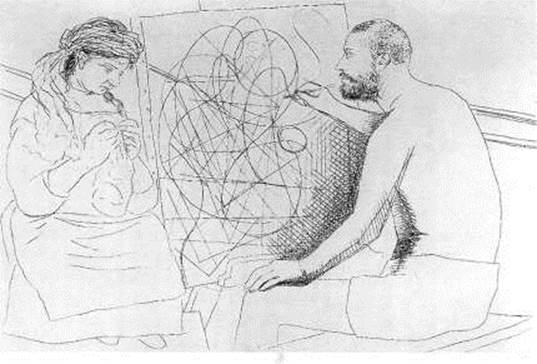

Художник и модель

1927

Офорт Пабло Пикассо

19,4 x28 см

Из серии иллюстраций к Неведомому шедевру

Оноре де Бальзака в издании Амбруаза Воллара.

1931

Глава 28 ИСТОРИЯ БЕЗ КОНЦА

Триумф модернизма

Эта книга была закончена вскоре после Второй мировой войны и впервые увидела свет в 1950 году. В то время многие художники, упоминавшиеся в заключительной главе, были еще живы, а изрядное число представленных произведений датировалось недавними годами. Естественно, что за истекший срок возникла потребность добавить еще одну главу, рассказывающую о современных направлениях. Страницы, с которыми предстоит ознакомиться читателю, в большей своей части вошли уже в одиннадцатое издание, где они предстали под заголовком Постскриптум 1966 года. Но так как и эта дата отошла в прошлое, я изменил заглавие на нынешнее - История без конца.

Должен признаться, что сейчас я сожалею о том, что, уступив просьбам, сделал это добавление, ибо с ним в изложение истории - так замышлялась эта книга - вторглась хроника модных событий. Не то чтобы такое смешение жанров было недопустимо само по себе. Достаточно перелистать книгу, чтобы воскресить в памяти многие исторические эпизоды, когда искусство отражало элегантность и утонченность текущей моды, - будь то прелестные дамы, празднующие приход мая в Часослове братьев Лимбургов (стр. 219, илл. 144), или мечтательные образы в стиле рококо Антуана Ватто (стр. 454, илл. 298). Но при рассмотрении этих примеров нельзя забывать, что моды уходили, а картины сохраняли свою ценность. Запечатленные Яном ван Эйком изысканные костюмы четы Арнольфини (стр. 241, илл. 158) никогда бы не надели на себя принцы и царедворцы с портретов Диего Веласкеса (стр. 409, илл. 266), а их зашнурованную инфанту, в свою очередь, беспощадно высмеяли бы дети, позировавшие Джошуа Рейнолдсу (стр. 467, илл. 305).

Так называемая «карусель моды» будет вертеться, пока существуют люди с достатком, досугом и страстью к эксцентрике, это действительно «история без конца». Всех желающих плыть по течению знакомят с новинками модные журналы - такие же поставщики новостей, как и ежедневные газеты. Однако сегодняшние события переходят в историю только с возникновением временной дистанции, позволяющей понять, какое воздействие (если таковое имеется) они оказали на дальнейшее развитие.

Едва ли нужно долго разъяснять, как это положение относится к истории искусств. Историю художников можно рассказывать лишь по прошествии определенного времени, когда обнаружилось их влияние на следующие поколения и стала ясна ценность их собственного вклада в художественное развитие. При работе над книгой я выбрал из массы отложившихся за тысячелетия памятников лишь малую толику сооружений и произведений живописи и скульптуры, достойных фигурировать в истории, которая понимается в первую очередь и преимущественно как история решения проблем, причем ценностью обладают лишь те решения, которые определили направление дальнейшей эволюции.

Чем ближе мы подходим к нашему собственному времени, тем труднее становится отличить преходящую моду от непреходящих достижений. Те альтернативные программы, о которых шла речь в предыдущей главе, неизбежно впадали в эксцентрику и оригинальничанье, но они же открыли обширное пространство исследования формальных качеств. Каковы результаты этих поисковых экспериментов, пока неизвестно.

Таковы причины моего замешательства перед заявленным намерением довести историю искусства «вплоть до наших дней». Конечно, можно дать обзор новомодных направлений и фигур, оказавшихся в центре внимания. Но только пророк мог бы сказать, войдут ли эти художники в историю, а опыт показывает, что искусствоведы - плохие пророки. Представьте себе серьезного и непредубежденного искусствоведа 1890-х годов, задавшегося целью написать «современную» историю искусств. Никакими силами он не смог бы предугадать, что в его время историю делали три фигуры: работавший где-то на юге Франции сумасшедший голландец по имени Ван Гог; удалившийся в провинцию пожилой господин, картин которого давным-давно никто не видел на выставках, - Сезанн; и еще какой-то биржевой маклер Гоген, который, занявшись живописью уже в зрелые годы, вскоре уехал на тихоокеанские острова. Вопрос даже не в том, мог ли наш гипотетический искусствовед оценить по достоинству работы названных художников, а в том, мог ли он видеть их.

Любой историк, наблюдавший на протяжении своей жизни переход настоящего в прошлое, может рассказать о том, как меняется расклад событий с увеличением временной дистанции, материал последней главы нашей книги может послужить тому иллюстрацией. Когда я писал раздел о сюрреализме, мне еще не было известно, что в то время в Англии, в Лейк Дистрикте, доживал последние годы художник-эмигрант, чье творчество вскоре приобрело значительное влияние. Речь идет о Курте Швиттерсе (1887 - 1940), которого я всегда считал одним из самых обаятельных эксцентриков 1920 годов. Швиттерс подбирал на улице трамвайные билеты, обрывки газет, лоскуты и наклеивал их, преобразуя ненужный хлам в красивые и остроумно скомпонованные букеты (илл. 392). В его отказе работать с обычными

392

Курт Швиттерс

Невидимые чернила , 1947

Бумага, коллаж 25,1 X 19,8 см

Собрание наследников художника

материалами художника - краской и холстом - проявилась позиция, характерная для экстремистского движения дадаизм, возникшего в Цюрихе во время Первой мировой войны. Об этой группировке можно было бы рассказать в разделе, посвященном примитивизму, где приводилось, в частности, письмо Гогена, в котором художник говорит о своем желании, перескочив через коней Парфенона, прийти к игрушечной лошадке своего детства. Слоги «да-да» и означают на детском языке такую игрушку. Эти художники хотели, уподобившись детям, «показать нос» напыщенному Искусству с большой буквы. Их чувства вполне понятны, но мне всегда казалось неуместным вещать об озорных жестах «антиискусства» с той ученой серьезностью, которую высмеяли бы сами дадаисты. И все же не могу упрекнуть себя в полном игнорировании духовных предпосылок этого движения. Хотя в книге дается описание ментальности, наделяющей особым значением обыденные вещи, но тогда я никак не мог предвидеть, что возврат к детскости способен совсем затмить различия между произведением искусства и прочими рукотворными объектами. Французский художник Марсель Дюшан (1887 - 1968) прославился тем, что подписывал своим именем предметы обихода (он называл их «реди-мейд» - «готовые объекты»), а значительно более молодой художник из Германии, Йозеф Бойс (1921 - 1986), пошел по его стопам, претендуя на расширение границ искусства.

Теперь это стало модой, и я искренне надеюсь, что не был причастен к ее распространению, когда начал книгу словами: «Не существует на самом деле того, что величается искусством». Эта фраза подразумевает лишь то, что слово «искусство» в разных культурах понималось по-разному. Так, на Дальнем Востоке каллиграфия относилась к числу самых почитаемых искусств. Но я обращал внимание и на другой аспект - на то, что об искусстве речь заходит всякий раз, когда что-либо выполнено в высшей степени великолепно, когда из поля нашего зрения выпадает цель и остается чистое наслаждение мастерством. По отношению к живописи такое восприятие распространялось в ускоренном темпе, и послевоенное развитие подтверждает ранее высказанные мною наблюдения: если под живописью мы разумеем просто краски, нанесенные на холст, непременно появятся знатоки, разглядывающие исключительно способы наложения красочного слоя. В прошлом также умели ценить работу кисти, энергию или тонкость мазка, в чем видели лишь способ достижения определенных эффектов в контексте целого. Перелистайте страницы книги, посмотрите, как Тициан передавал кружево манжет (стр. 334, илл. 213), полюбуйтесь уверенными мазками Рубенса, прописывающими бороду фавна (стр. 403, илл. 260), или еще раз взгляните на образцы китайской живописи (стр. 153, илл. 98), где художник легкими касаниями кисти к шелку достигает тончайших тональных градаций, работая виртуозно и без всякой суеты. В Китае мастерство красочного мазка ценилось особенно высоко. Мы уже отмечали, что китайские художники стремились достичь такой легкости в работе кистью, которая позволяла бы фиксировать зрительные впечатления со скоростью записи стихотворных строк. Живопись и письмо в китайской культуре - родственные искусства. В упомянутой нами каллиграфии китайцы ценили не красоту почерка саму по себе, а порыв вдохновения, передаваемый свободным движением тренированной руки.

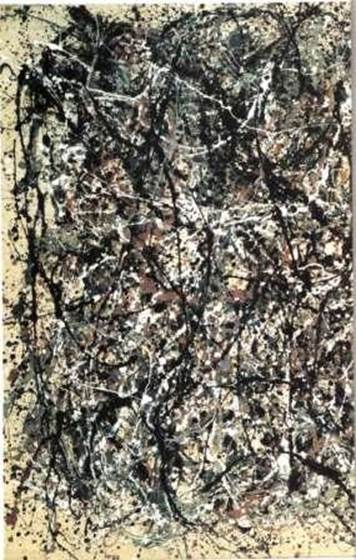

Этот аспект живописи - сам процесс работы, в отрыве от иных целей и мотивов - стал в наше время предметом самостоятельных экспериментов. Во Франции направление, сосредоточившееся на красочных пятнах и потеках, получило название ташизма (от фр. tache -пятно). Американский художник Джексон Поллок (1912 - 1956) вызвал огромный интерес необычным способом наложения краски. Поллок пришел к абстрактному искусству через сюрреализм. Обычный метод работы казался ему слишком медленным, поэтому он расстилал холст на полу и затем поливал, забрызгивал, забрасывал его краской, в результате чего возникали самые неожиданные конфигурации (илл. 393). Возможно, ему припоминались рассказы о китайских художниках, прибегавших к подобным методам, а также картины на песке, создававшиеся американскими индейцами в магических целях. Запутанные нити красочных потеков соответствовали двум тенденциям в искусстве XX века: примитивизму, поскольку здесь налицо сходство с рисунками

393

Джексон Поллок

Одно (номер 31, 1950)

1950

Негрунтованный холст, масляные и эмалевые краски. 269,5 X 530,8 см

Нью-Йорк, Музей современного искусства

394

Франц Клайн Белые формы , 1955

Холст, масло, 188,9 х 127,6 см

Нью-Йорк, Музей современного искусства

детей раннего возраста, и прямо противоположной ориентации на проблематику «чистой живописи». Поллок был признан одним из основоположников нового направления под названием «абстрактный экспрессионизм», или «живопись действия». Хотя не все его представители доходили до крайностей Поллока, они были едины в том, что художник должен работать в быстром темпе, подчиняясь спонтанным ритмам, в чем есть сходство со скорописью китайской каллиграфии. Такие картины никогда не обдумываются заранее, а возникают подобно импульсивному взрыву. В отстаивании такого метода художники и поддерживавшие их критики не только исходили из опыта китайской живописи, но и опирались на дальневосточные мистические учения, прежде всего - на вошедший к тому времени в моду дзэн-буддизм. И в этом отношении абстрактный экспрессионизм продолжал тенденции, проявившиеся в начале нашего столетия. Мы помним, что Кандинский, Клее и Мондриан также исходили из мистических воззрений в своем стремлении прорваться сквозь завесу видимости к высшим истинам, а сюрреалисты культивировали в себе «божественное безумие». Одна из составных частей доктрины дзэн-буддизма (не самая важная) состоит в том, что просветления можно достичь только путем прорыва за пределы обычного рационального мышления.

395

Пьер Сулаж

3 апреля 1954 года

1954

Холст, масло 194,7x130 см

Буффало, Художественная галерея Олбрайт-Нокс

В предыдущей главе я заметил, что можно не принимать теоретических посылок художника и тем не менее получать удовольствие от его произведений. Уняв нетерпеливое раздражение и ознакомившись с большим количеством картин такого толка, человек наверняка придет к тому, что какие-то из них ему будут нравиться больше, другие меньше, и постепенно он включится в круг проблем, волновавших художников. Так, из сравнения двух сходных картин - американца Франца Клайна (1910 - 1962) и французского ташиста Пьера Сулажа (род. в 1919) - можно вынести небезынтересную информацию (илл. 394, 395). Назвав свою картину Белые формы, Клайн хотел привлечь внимание не только к черным мазкам, но и к тому, как меняется под их влиянием белый фон. Размашистые полосы создают впечатление некой пространственной конструкции, и в нижней части полотна белая поверхность словно затягивается в глубину. Лично мне интереснее картина Сулажа, в которой тональные градации, возникающие при энергичном нажиме широкой кисти, также вызывают иллюзию трехмерности. Живопись Сулажа богаче, хотя в репродукции эти отличия сходят на нет. Поток нивелирующих живопись репродукций вызывает встречную реакцию художников. Обитая в мире стандартных изделий машинного производства, они хотят противопоставить ему уникальность картины, выразить с предельной

силой движение живой человеческой руки. Приверженность полотнам огромных размеров отчасти объясняется тем же - крупный масштаб не воспроизводится при фоторепродуцировании. Многие современные абстракционисты зачарованы тем, что они называют «текстурой», то есть осязательными качествами живописного материала - его гладкостью или шероховатостью, его прозрачностью или непроницаемостью. Поэтому нередко они заменяют обычные краски более фактурными материалами -грязью, опилками, песком.

Отсюда понятно оживление интереса к наклейкам Швиттерса и других дадаистов. Плетенье грубой мешковины, скользкий на ощупь пластик, зернистая поверхность ржавого железа - все это можно использовать по-новому. Такие работы часто представляют собой нечто среднее между

396

Золтан Кемени

Флуктуации. , 1959

Железо, медь 130 х 64 см

Частное собрание

397

Никола де Сталь

Агридженто. 1953

Холст, масло. 73 X 100 см

Цюрих, Кунстхауз

живописью и скульптурой. Швейцарский художник венгерского происхождения Золтан Кемени (1907 - 1965) создавал свои абстракции из металла ( илл. 396). В подобных произведениях с неожиданной остротой проступает богатство зрительных и тактильных свойств окружающего нас урбанистического мира, то есть для нас они играют ту же роль, которую в свое время сыграл пейзаж, открывший знатокам XVIII века «живописность» дикой природы.

Надеюсь, читатель не сочтет, что приведенные здесь немногие примеры охватывают все разнообразие современных исканий, которые гораздо шире представлены в любой коллекции современного искусства. Существует, например, направление оп-арта, где художников интересуют оптические эффекты. Располагая определенным образом формы и цвета, они вызывают зрительные иллюзии мерцания, ослепительных вспышек. Но было бы ошибочным представлять себе современную художественную сцену как непрерывное поле формальных экспериментов. Правда, рассчитывать на признание молодого поколения может лишь тот, кто вполне овладел этими средствами и выработал на их основе собственную манеру. Некоторые из художников, оказавшиеся в центре внимания в послевоенные годы, переходили от абстракции к изобразительности. Я имею в виду, прежде всего, Никола де Сталя (1914 - 1955), иммигрировавшего во Францию из России. В его живописи плотные мазки словно сами собой складываются в пространственные, наполненные светом пейзажи, но при этом

398

Марино Марини

Всадник., 1947

Бронза. Высота 163,8 см

Лондон, Галерея Тейт

не растворяются в изображении, сохраняя свою самостоятельность (илл. 397). Де Сталь продолжил исследование проблематики образотворчества, обсуждавшейся в предыдущей главе. В творчестве ряда художников послевоенного периода один и тот же мотив повторяется с неотступностью навязчивой идеи. Так, итальянский скульптор Марино Марини (1901 - 1980) известен своими многочисленными вариациями на единственную тему, пронзившую его сознание во время войны, - крепкие итальянские крестьяне, убегающие на рабочих лошадях от воздушных налетов (илл. 398). Пафос его работ вырастает из сопоставления этих подавленных страхом людей с традиционным героическим образом всадника, вроде верроккиевского Коллеони (стр. 292, илл. 188).

Читатель, наверное, уже задается вопросом, идет ли речь в этих разрозненных примерах о продолжении истории искусств или некогда мощный поток теперь иссякает, распавшись на множество ручейков. Вопрос остается открытым, однако само обилие течений, их разнообразие может только радовать. В самом деле, здесь нет повода для пессимизма. Напомню заключение предыдущей главы, в котором выражалась уверенность, что всегда

399

Джордже Моранди

Натюрморт. 1960

Холст, масло 35,5X40,5 см

Болонья, Музей Моранди

будут художники, то есть люди, «наделенные удивительным даром соотносить между собой формы и цвета, находить "верные" сочетания, и - что еще реже - люди, обладающие той цельностью личности, которая не позволяет им удовлетворяться половинчатыми решениями, побуждает, презрев дешевые эффекты и легкий успех, предаваться тяжкому труду и мукам подлинного творчества».

Таким образцовым художником, вполне соответствующим нашему определению, является Джорджо Моранди (1890 - 1964). Некоторое время он был последователем де Кирико (илл. 388), но затем, отгородившись от всех модных течений, целиком посвятил себя базисным проблемам живописного и графического ремесла. Работая в технике масляной живописи и офорта, Моранди сосредоточился на очень простом мотиве - всего несколько сосудов при различном освещении, под разными углами зрения (илл. 399). Натюрморты Моранди выполнены с такой проникновенностью, что медленно, но верно он достиг всеобщего признания - и художников, и критиков, и зрителей, склонившихся перед его неотступным стремлением к совершенству.

Нет оснований полагать, что Моранди - единственный в нашем столетии мастер, упорно работавший над задачами, избранными самостоятельно, вне зависимости от шумных «измов». Но не стоит удивляться и тому, что иные наши современники поддались соблазну присоединиться к какой-то моде или, еще лучше, самим создать ее.

Возьмем такое направление, как поп-арт. Его предпосылки хорошо известны, я отмечал их, говоря о «неблагоприятном разрыве между так называемым "прикладным", или "коммерческим", искусством, окружающим нас в повседневности, и "чистым" искусством выставочных залов и галерей, которое большинству людей остается недоступным». Вполне понятно, что эта расщелина притягивает к себе начинающих художников, у которых вошло в обычай всегда поддерживать то, чем пренебрегают люди «с хорошим вкусом». Все прочие образчики антиискусства давно присвоены интеллектуальной элитой, вошли в сферу обитания ненавистного Искусства, переняв его претензии на исключительность и мистические воспарения. Иная ситуация сложилась в музыке. Ободряющий пример художникам дает поп-музыка, завладевшая чувствами массовой аудитории вплоть до истерического преклонения. Так нельзя ли создать ее параллель -поп-искусство, прибегнув к расхожим образам комиксов и рекламы? Дело историков - разъяснять происходящее, дело критиков - критиковать. Одна из самых серьезных трудностей в написании истории современного искусства состоит в том, что эти разные задачи легко смешиваются, подменяя друг друга. Однако заявленное в предисловии намерение «отсечь все, что может представлять интерес лишь как образчик вкуса времени или моды», остается в силе. В вышеназванном направлении мне не удалось сыскать ни единого исключения из этой категории. Впрочем, читателю не составит труда сформировать собственное мнение, ведь выставки поп-арта и близких ему направлений сейчас организуются повсюду. Это - также знамение времени, и весьма обнадеживающее.

|

Просмотров 1428 |

|

|