Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)

Биология (6393)

География (744)

История (25)

Компьютеры (1497)

Кулинария (2184)

Культура (3938)

Литература (5778)

Математика (5918)

Медицина (9278)

Механика (2776)

Образование (13883)

Политика (26404)

Правоведение (321)

Психология (56518)

Религия (1833)

Социология (23400)

Спорт (2350)

Строительство (17942)

Технология (5741)

Транспорт (14634)

Физика (1043)

Философия (440)

Финансы (17336)

Химия (4931)

Экология (6055)

Экономика (9200)

Электроника (7621)

Гава 27 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИСКУССТВО 4 часть

|

|

Ни одна революция в искусстве не протекала столь успешно, как нынешняя, начавшаяся перед Первой мировой войной. Те, кто был знаком с ее героями, кто помнит их отвагу и горечь поражений в столкновениях с враждебной критикой и нетерпимой публикой, с трудом верят тому, что происходит сейчас: персональные выставки однодневных бунтарей устраиваются при поддержке официальных органов и осаждаются толпами зрителей, жаждущих приобщиться к новомодному жаргону. Этот отрезок истории протекал на моих глазах, и книга в какой-то мере отражает происшедшие перемены. Приступая к работе над Введением и главой об экспериментальном искусстве, я считал своим профессиональным долгом разъяснить суть новых явлений и тем самым оградить их от враждебных нападок. Теперь встала иная проблема: шоковые атаки художников захлебнулись и противостояние рассосалось в благодушной всеядности публики и прессы, принимающих без разбора любое экспериментаторство. Сегодня в защите нуждается разве что художник, который считает постыдным для себя принимать бунтарские позы. Полагаю, что эта резкая трансформация всей художественной жизни, а не какое-то событие в ней, и является самым существенным историческим фактом за все время, протекшее с момента выхода книги в 1950 году. Наблюдатели с самых разных сторон фиксируют этот неожиданный разворот потока моды.

Так, профессор Квентин Белл пишет в своем труде Кризис гуманитарной культуры (1964, издание Дж.Ф. Пламба), в главе Изобразительное искусство:

«В 1914 году все художники, причастные к "кубизму", "футуризму", "модернизму", огульно зачислялись в разряд кривляк и шарлатанов. Живописцы и скульпторы, пользовавшиеся уважением почтенной публики, находились в оппозиции к радикальным новациям. На их стороне было все - деньги, влияние, патронаж. Сегодня, можно сказать, ситуация сменилась на противоположную. Такие общественные институты, как Совет по делам искусств, Британский совет, радио и телевидение, крупный бизнес, пресса, церковь, кино, реклама, - все встали на защиту того, что по недоразумению продолжают называть нонконформистским искусством... Ныне публика - во всяком случае, та ее наиболее влиятельная и обширная часть, от которой зависит ход дела, - принимает все... И никакая эксцентрическая выходка уже не возмутит и даже не удивит критику».

А вот свидетельство с другого берега Атлантики, принадлежащее г-ну Гарольду Розенбергу - весьма влиятельному поборнику современного американского искусства, изобретателю термина «живопись действия». В статье, опубликованной в Нью-Йоркере от 6 апреля 1963 года, он сравнивает реакцию посетителей первой выставки авангардистского искусства, состоявшейся в Нью-Йорке в 1913 году - Армори Шоу, - с психологией нынешней публики, точнее - той ее части, которую он называет «авангардной аудиторией»:

«Авангардная аудитория открыта ко всему. Ее деятельные представители -кураторы, директора музеев, преподаватели, дилеры - ретиво устремляются на организацию выставок и успевают изготовить сопроводительные буклеты с броскими названиями еще до того, как просохнет краска на холстах и затвердеет глина скульптурных моделей. Объединившиеся критики прочесывают мастерские с деловитостью первоклассных разведчиков, получивших задание отловить перспективные образцы современного искусства и создать им репутацию. Историки искусства стоят наготове с блокнотами и фотоаппаратами, дабы ни одна мелочь не укрылась от будущих поколений. Традиция новизны затмила все прочие традиции, отбросив их на уровень неинтересных банальностей».

Г-н Розенберг безусловно прав в своем предположении, что историки искусства несут свою долю ответственности за сложившуюся ситуацию. Думаю, что искусствовед, взявший на себя труд написания истории искусства, особенно современного искусства, должен всерьез задуматься о побочных последствиях своей деятельности. В своем Введении я коснулся одного из возможных вредоносных последствий популярного изложения, волей-неволей потворствующего соблазнам высокоумных разглагольствований об искусстве. Однако такое искажение в сознании покажется ничтожным в сравнении с опасностью ложного заключения, будто в искусстве главное -перемены и новизна. Повышенный интерес к переменам ускоряет их ход до головокружительной скачки. Но было бы несправедливо винить во всем искусствоведов. Ведь нынешний всплеск интереса к искусству - во всех его положительных и отрицательных проявлениях - проистекает из многих факторов, изменивших положение искусства и его творцов в нашем обществе и привлекших к нему особое внимание. Перечислю некоторые из них.

1. Первый несомненно связан с вовлеченностью современного человека в прогрессивное развитие и быстрые перемены. Человеческая история предстает ныне как последовательность периодов, ведущих к нашему времени и далее, в будущее. Мы знаем о каменном веке, железном веке, об эпохах феодализма и индустриальной революции. Наше видение исторического процесса не слишком оптимистично, поскольку нам известны не только выигрыши, но и потери, случавшиеся на пути к космической эре. И все же, начиная с XIX века, крепло убеждение, что ход истории нельзя остановить, что вслед за экономикой литература и искусство втягиваются в это необратимое развитие. При этом искусства рассматриваются как «выражение духа времени». Распространению этой веры весьма способствуют книги по истории искусств, в том числе и эта. Разве не возникает из нее впечатления, что греческий храм, римский театр, готический собор, современный небоскреб «выражают» ментальности различных типов, символизируя те или иные исторические общности?

Есть доля истины в этом убеждении, но только в том ограниченном смысле, что древние греки не могли выстроить Рокфеллер-центр и не могли даже помышлять о возведении собора Парижской Богоматери. Однако слишком часто под этим имеется в виду, что общественные условия, так называемый «дух времени», прямо ведут к Парфенону, что эпоха феодализма не могла не создавать соборов, а мы обречены строить небоскребы. С этой точки зрения, которой я никак не разделяю, отрицать сложившееся положение дел в искусстве просто бессмысленно.

Достаточно объявить какое-то начинание «современным», как критика почитает своим долгом заняться его истолкованием и пропагандой. Благодаря этой философии критики утратили критическую смелость

и превратились просто в хроникеров текущих событий. Они оправдывают свою позицию ссылками на знаменитые провалы прежних критиков, не сумевших распознать новое слово в искусстве. Особенно обескураживает их пример первоначальной враждебности к импрессионистам, чье творчество затем получило всеобщее признание, сопровождавшееся взлетом цен на их картины. Распространилась легенда, будто всех великих художников при жизни травили и высмеивали, а нынешняя публика, мол, исправилась и уже не хочет совершать подобных ошибок. Представление, будто художники всегда шествуют в авангарде и смешны не они, а те, кто неспособен их понять, овладело сознанием по крайней мере широкого меньшинства.

2. Второе начало, способствующее формированию нынешней ситуации, также является следствием научно-технического прогресса. Известно, что современные научные теории в высшей степени трудны для понимания, недоступны большинству людей, но тем не менее они доказывают свою истинность. Наиболее яркий пример, известный теперь многим, - теория относительности Эйнштейна, которая противоречит обычным представлениям о пространстве и времени, и все же вытекающий из нее принцип эквивалентности массы и энергии подтвердился при создании атомной бомбы. Находясь под впечатлением силы и высокого престижа научного знания, художники и критики делают отсюда вполне правомерное умозаключение о важности эксперимента и менее правомерное - о необходимости доверять всему непонятному. Но, увы, искусство отличается от науки, ибо ученые могут отличить непонятное от абсурдного рациональными методами, а художественный критик не располагает такими проясняющими истину тестами. Но все же и он чувствует, что больше невозможно отдавать на суд времени вопрос о том, имеет ли смысл данный эксперимент или нет. Отказываясь от собственного суждения, он может просто отстать, оказаться позади других. В прошлом все это не имело особого значения, но ныне убеждение, что цепляться за старые взгляды, сопротивляться переменам значит биться головой о стену, стало почти всеобщим. Нам постоянно твердят, что мы должны или приспособиться к экономическому развитию, или умереть, что необходимо смотреть на мир открытыми глазами и давать дорогу новым, только что созданным технологиям. Ни один промышленник не может позволить себе риска прослыть консерватором. Он должен не только идти в ногу со временем, но и постоянно демонстрировать свою прогрессивность, чему весьма способствует украшение офиса наимоднейшими творениями - и чем они революционнее, тем лучше,

3. Третья составляющая нынешней ситуации на первый взгляд как будто противоречит всему вышесказанному. Притязания подняться на уровень науки и техники сопровождаются стремлением вырваться из объятий этих монстров. Многие художники хотят отгородиться от всего рационального и механического, прильнуть к мистическим учениям, подчеркивающим ценность индивидуальности и ее спонтанных проявлений. Современный художник чувствует угрозу механизации и автоматизации, сверхорганизованности общества и стандартных норм жизни, обрекающих человека на унылый конформизм. Искусство остается единственным прибежищем, где еще допустимы, а то и желательны личные причуды и странности. Уже в XIX веке художники, дерзко искушавшие буржуа, мнили себя праведными воителями с удушливыми условностями. Увы, нынешние буржуа находят, что быть объектом искушений весьма приятно. Разве все мы не испытываем удовольствия при виде людей, отказывающихся взрослеть и все же нашедших себе нишу в современном обществе? И разве мы не увеличиваем свои активы, когда можем всем показать, что мы - люди без предрассудков, что нас ничто не смущает и не шокирует? Таким образом мир технической эффективности и художественный мир сошлись в modus vivendi. Художник может теперь спокойно удалиться в свою обитель и, предаваясь детским грезам и таинствам ремесла, быть уверенным, что понятия публики об искусстве - те же самые.

4. Эти понятия связаны с определенными установками сознания, формирование которых прослеживалось в нашей книге. Речь идет об идее самовыражения, восходящей к романтикам, и о теории Фрейда, точнее - ее популярных истолкованиях, устанавливающих такую прямую связь между душевными недугами и искусством, какой сам Фрейд не мог бы принять. Эти представления в комбинации с верованием в фатальную предопределенность искусства «духом времени» привели к заключению, что художник не только вправе, но и обязан освободиться от самоконтроля. Если такой стихийный процесс порождает нечто неприглядное, то это потому, что неприглядна сама наша жизнь. Важно лишь не отворачиваться от упрямых фактов действительности, что поможет диагностировать ее болезни. Противоположная точка зрения, согласно которой только искусство и может побуждать людей к совершенствованию окружающего мира, отвергается как «эскапистская». Открытия психологии ознакомили художников и их публику с теми областями сознания, которые прежде были табуированы. Но страх перед обвинением в эскапизме понуждает многих упрямо созерцать зрелища, почитавшиеся в прежних поколениях постыдными.

5. Четыре вышеперечисленных фактора сказались на ситуации в разных сферах художественного творчества, в том числе в литературе и музыке. Пять нижеследующих более специфичны для пластических искусств, отличающихся от иных форм творческой деятельности меньшей зависимостью от посредников. Книги должны печататься, сочинения драматургов и композиторов - исполняться, и занимающиеся этим инстанции пресекают крайности. Живопись же стала полем самых радикальных новаций. Уже можно не пользоваться кистью, а прямо лить краски на холст, и если вы объявили себя неодадаистом, не стесняйтесь посылать любой мусор на выставку - организаторы не посмеют отказаться. В любом случае, как бы они ни поступили, вы все равно окажетесь в выигрыше. Конечно, и художник нуждается в посредничестве дилера, который показывает и рекламирует его работы. Проблема как будто остается, но дело в том, что все вышеизложенные обстоятельства оказывают влияние на дилера едва ли не в большей мере, чем на художника и критика. Кто же, как не он, должен отыскивать новые таланты, внимательно следя за переменами погоды и направлением ветра? Оседлав нужную лошадку, он не только сколотит себе хорошее состояние, но и завоюет признательность клиентов. Консервативные критики предшествующего поколения имели обыкновение брюзжать, что, дескать, «все это современное искусство» порождено рэкетом дилеров. Но таково свойство всех торговцев - стремиться к получению максимальной прибыли. Они не хозяева, а слуги рынка. Бывают случаи, когда, точно угадав тенденцию, дилер приобретает такое влияние, что может создавать и губить репутации, но токи перемен зависят от него не больше, чем ветер от ветряной мельницы.

6. Иначе обстоит дело с преподаванием искусства. Художественное воспитание представляется мне очень важной составляющей современной ситуации. Революция в образовании ярче всего проявилась в способах обучения детей искусству. В начале нашего столетия преподаватели рисунка заметили, что творческие способности ребенка расцветают, если не душить их муштрой традиционных методик. В те времена престиж этих методик был уже подорван триумфом импрессионизма и экспериментами модерна. Пионеры либеральной педагогики, среди них работавший в Вене Франц Чижек (1865 - 1946), считали, что вначале нужно предоставить свободу таланту ребенка и лишь затем обучать его по академической программе. Результаты были столь блистательны, что детское творчество стало предметом зависти профессиональных художников. Вдобавок психологи пришли к выводу, что удовольствие, получаемое детьми от возни с красками и пластилином, благоприятно сказывается на их развитии. В классах рисования откристаллизовался завладевший теперь многими умами идеал «самовыражения». Говоря сегодня о «детском искусстве», мы мало задумываемся над тем, что данное понятие вступает в противоречие с представлениями об искусстве, выработанными предыдущими поколениями. Зрители в большинстве своем прошли эту школу воспитания, взрастившую в них новую толерантность. Они испытали на себе все удовольствия беззаботного творчества и практики рисования как способа отвлекающей релаксации. Быстрое распространение любительства оказывает разностороннее воздействие на искусство профессиональное. Растущий интерес к искусству благоприятствует художникам, но, с другой стороны, чем больше любители приближаются к профессиональному уровню, тем более рьяно профессионалы подчеркивают свое отличие от них, прежде всего в обращении с краской и кистью. Мистический туман, напущенный вокруг «специалистов мазка», имеет к этому некоторое отношение.

7. Отсюда мы переходим к следующему, седьмому, фактору, который можно было бы обозначить и первым номером, - распространение фотографии и ее соперничество с живописью. Нельзя сказать, что живопись во все времена была нацелена на воссоздание реальности. Однако связь

с натурой обеспечивала ей крепкую опору, очерчивала круг проблем, которые задавали работу лучшим талантам; она же вооружала критику определенными, пусть и поверхностными, критериями. В первой половине XIX века появилась фотография. Если учесть, что сейчас фотоаппаратами владеют миллионы людей, счет сделанных ими цветных снимков идет на биллионы. Наверняка среди них найдется немало таких, что будут ничем не хуже среднего живописного пейзажа или портрета. Неудивительно, что слово «фотографический» стало бранным среди художников и преподавателей художественных дисциплин. Выдвигаемые ими аргументы чаще всего произвольны и неубедительны, но утверждение, что современное искусство должно искать альтернативы искусству изобразительному, принимается многими без рассуждений.

8. Нельзя не упомянуть и еще об одном факторе, оказывающем давление на ситуацию в художественном мире: в ряде стран альтернативные эксперименты находятся под запретом. Марксистская теория, в той ее интерпретации, что утвердилась в бывшем Советском Союзе, рассматривала все экспериментальное искусство XX века как симптом загнивания капиталистического общества. Проявлением здорового коммунистического общества было искусство, прославлявшее радостный производительный труд бодрых трактористов и крепких шахтеров. Этот пример контроля над искусством сверху, естественно, побуждает нас высоко ценить блага, дарованные свободой. Но, к сожалению, вследствие этого искусства были вовлечены в политику, став оружием в холодной войне. Официальные спонсоры экстремистских художественных направлений не проявляли бы такого рвения в их поддержке, если бы они не служили им материалом для противопоставления свободного общества диктаторским режимам.

9. Отсюда мы прямо переходим к девятому и последнему фактору.

В самом деле, из сопоставления царящей в тоталитарных государствах серой монотонности с цветущим разнообразием открытого общества можно извлечь полезный урок. Каждый, кто смотрит на современную художественную сцену с заинтересованностью и пониманием, согласится с тем, что и ее актеры, излишне подверженные влиянию моды, и падкая до новизны публика привносят в нашу жизнь дополнительный интерес. Они стимулируют поисковое, изобретательское начало и в искусстве, и в дизайне, который сейчас достиг такого уровня, что старшее поколение может только позавидовать младшему. Мы можем походя усмехнуться, взглянув на абстрактную картину - мол, приятный рисунок для занавески, но ведь и в самом деле нынешнее разнообразие и красота декоративных тканей вызваны к жизни опытами абстрактного искусства. Та самая толерантность, готовность критиков и производителей дать дорогу новым идеям, новым цветовым комбинациям, несомненно, привела к обогащению окружающей среды, и даже быстрый круговорот мод по-своему красит нашу жизнь. По этой причине, я думаю, молодежь воспринимает новое искусство как свое и приходит на выставки, не обременяя себя туманной мистикой предисловий к каталогам. Так и должно быть. Если искусство доставляет подлинное удовольствие, отягчающий его балласт просто не нужен.

С другой стороны, необходимо сказать и об опасностях, исходящих от самой свободы. Слава Богу, что не от полиции, но они есть: давление конформизма вызывает страх показаться отсталым. Совсем недавно одна газета порекомендовала своим читателям посетить некую выставку, чтобы войти в число людей «артистической породы». Нет такой породы, да если бы она и была, нам пришлось бы вспомнить басню о черепахе и зайце.

Просто удивительно, как прочно внедрился в художественный мир тот образ мышления, который Гарольд Розенберг назвал «традицией новизны». Стоит усомниться в этой традиции, как прослывешь ограниченным упрямцем, отрицающим очевидное. И все же нужно помнить, что представление о художниках как авангарде прогресса было чуждо большинству культур. Человечество обходилось без этой навязчивой идеи в течение многих веков во многих частях земного шара. Если бы ремесленника-ковродела (стр. 145, илл. 91) попросили придумать невиданный дотоле узор, у него бы это вызвало лишь недоумение. Все, к чему он стремился, - сделать красивый ковер. Нельзя ли и нам извлечь кое-какую пользу из такой позиции?

Верно, что западная культура весьма способствовала развитию и укреплению соревновательного начала в творческой деятельности, без чего не было бы никакой Истории искусства. И все же сейчас, более чем когда-либо, нельзя упускать из виду специфику искусства, его отличие от науки и техники. В определенные периоды искусство шло по пути выдвижения и решения проблем, чему посвящена значительная часть этой книги. Но мы говорили и о том, что в искусстве нет прогресса как такового, поскольку любое продвижение в одном направлении сопровождается потерями в другом. Настоящий период не является исключением. Выражается это, в частности, в том, что при всех преимуществах толерантности она имеет своим следствием утрату критериев, а публика, ненасытная к новым ощущениям, уже не способна, как в былые времена, подолгу, внимательно рассматривать знаменитые шедевры, стараясь проникнуть в их мир. Да, такое почтение к прошлому имело и обратную сторону пренебрежительного отношения к живущим художникам. Но и у нас нет гарантии того, что, полагаясь на свое чувство ответственности, мы не пропустим какого-нибудь гения, который идет своим путем, не обращая внимания на моду и рекламу. Более того, предавшись настоящему, рассматривая искусство прошлого всего лишь как фон, оттеняющий новые завоевания, мы рискуем оторваться от своего наследия. Как это ни парадоксально, но при господстве нынешних умонастроений музеи и книги по искусству лишь усиливают этот риск. Ведь собранные в одном месте тотемы, греческие статуи, средневековые витражи, картины Рембрандта и Джексона Поллока создают впечатление, что все это - Искусство, хотя и относится к разным эпохам. История искусств обретает смысл лишь в том случае, когда мы ясно видим, что остается за ее пределами и как художники реагируют на разные общественные ситуации, институты и тенденции. По этой причине я и счел необходимым остановиться на обстоятельствах, оказывающих воздействие на современных художников. Что же касается будущего - кто знает?

Еще один поворот потока

Опять прошло время, обратившее настоящее в прошлое, и в связи с подготовкой нового издания в 1989 году возникла необходимость ответить на вопрос, поставленный в конце предыдущего раздела. Конечно «традиция новизны», основополагающая для искусства XX века, за истекшее время не сдала своих позиций. Но по той же причине направления модернизма, приобретя всеобщее признание и респектабельность, стали устаревать. Наступил момент для следующего поворота в течении моды, и всеобщие ожидания реализовались в новом лозунге - «постмодернизм». Кажется, никто не находит удачным этот термин, означающий лишь то, что приверженцы данного течения считают модернизм делом прошлого.

Приведя в предшествующем разделе мнения авторитетных критиков, констатировавших факт победы модернизма, здесь я хотел бы процитировать редакционную статью периодического издания Национального музея современного искусства в Париже в номере от декабря 1987 года:

«Признаки постмодернизма легко различимы. Страшноватые кубы пригородных жилых кварталов вытесняются постройками, в которых кубические формы если и остаются, то маскируются стилизованным орнаментом. На смену пуританскому, да и просто скучному аскетизму таких направлений абстрактной живописи, как "искусство острых граней", "живопись цветового поля", "постживописная абстракция", пришли картины аллегорического и маньеристического толка, чаще всего фигуративные... и наполненные отсылками к традиционным стилям и мифологии. В скульптуре игры с пространством и поиски "правды материала" сменились инсталляциями, в которых насмешливая ирония соседствует с высокими технологиями. Художники уже не сторонятся ни изобразительного повествования, ни проповедничества, ни морализирования... Между тем администраторы и бюрократы от искусства, работники музеев, критики и историки искусства расстаются с той тесно связанной с американским абстракционизмом схемой развития форм, в которую еще совсем недавно они свято верили. Теперь они волей-неволей идут навстречу стилевому разнообразию, в котором понятие авангарда больше не упоминается».

Джон Рассел Тейлор пишет в Таймс от 11 октября 1988 года:

«Лет пятнадцать-двадцать тому назад мы точно знали, что имеется в виду под понятием "современное искусство" и, отправляясь на выставку, объявленную авангардной, в общих чертах представляли себе, что нас ждет. Теперь же мы вошли в стадию плюрализма, где наиболее передовые явления, в том числе относящиеся к постмодернизму, не отличимы от традиционалистских и ретроградных».

Можно и дальше приводить высказывания видных критиков, звучащие как надгробные речи на похоронах модернизма. И хотя на память приходит саркастическое замечание Марка Твена по поводу сильной преувеличенности слухов о его смерти, не вызывает сомнения тот факт, что прежние верования поколеблены.

Внимательного читателя книги не удивит такой поворот событий. Как сказано в нашем предисловии, «каждое поколение в какой-то мере восстает против отеческих установлений, и каждое произведение искусства обращается к своим современникам не только тем, что в нем есть, но и тем, что осталось за его пределами». Если это так, то и триумф модернизма не может быть вечным. Уже понятия авангарда, прогресса кажутся новому поколению художников надоевшей банальностью, и кто знает, быть может и наша книга способствовала этой перемене в умонастроениях.

Термин «постмодернизм» был введен в ходе дискуссии 1975 года молодым архитектором Чарлзом Дженксом, который считал, что доктрина функционализма, долгое время безраздельно господствовавшая в архитектуре, устарела. Ранее нами было отмечено, что эта доктрина «помогла очистить .< наши города и жилища от мусора ненужных украшений, исполненных

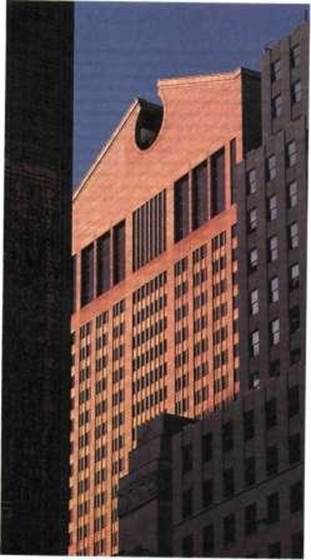

Филип Джонсон, Джон Бёрджи

Здание компании АТТ в Нью-Йорке.

1978-1982

401

Джеймс Стерлинг, Майкл Уилфорд

Галерея Клор, пристройка к галерее Тейт в Лондоне

1982-1986

по отжившим вкусам прошлого века», но, как и все лозунговые принципы, она основывалась на упрощениях. Украшения могут быть пошлыми, но могут и доставлять удовольствие своей красотой, а этого удовольствия лишали публику пуритане от модернизма. И если теперь критиков старшего поколения шокирует обилие декора, то ведь сами они почитали шоковые эффекты признаком оригинальности. Как и в случае с функционализмом, применение принципа зависит от таланта проектировщика, поэтому декоративные формы могут быть и ненужным пустяком, и тонким, радующим глаз искусством.

В любом случае, сравнив илл. 400 с илл. 364 (стр. 559), читатель не удивится, что по поводу представленного в 1976 году Филипом Джонсоном (род. в 1906) проекта небоскреба в Нью-Йорке поднялся шум не только в среде профессионалов, но и в ежедневной прессе. От привычных коробок с плоской крышей архитектор вернулся к истокам европейского зодчества и, завершив многоэтажное здание фронтоном, придал ему отдаленное сходство с фасадом, воздвигнутым Альберти около 1460 года (стр. 249, илл. 162). Демонстративный отказ от чистого функционализма был обращен и к промышленникам, не желавшим отставать от времени, и к работникам музеев. Выстроенное Джеймсом Стерлингом (1926-1992) здание галереи Клор предназначено для коллекции Тернера, принадлежащей лондонской галерее Тейт (илл. 401). Суровая неприступность зданий типа Баухауза (стр. 560, илл. 365) сменилась здесь формами легкими, насыщенными цветом и приветливо раскрывающимися навстречу человеку.

Меняется не только внешний вид музеев, но и характер представленных в них экспонатов. Еще некоторое время тому назад в музейных экспозициях не были представлены те явления искусства XIX века, против которых

402

Стен Хант

«Почему тебе нужно быть нонконформистом, как все?». 1958

Рисунок из журнала Нью-Йоркер

восставал модернизм - официальное искусство Салонов в первую очередь было приговорено к заключению в подвалах запасников. Похоже, начинает сбываться мое предсказание, что такое положение дел не может длиться долго, и наступит день, когда эти произведения будут открыты заново. Тем не менее для большинства из нас стало приятной неожиданностью, когда недавно в Париже открылся новый музей, Музей Орсе. Под него отвели здание бывшего железнодорожного вокзала, выстроенного в стиле модерн; произведения консервативных художников и новаторов прошлого века выставлены здесь бок о бок, так что посетители могут, поборов застарелые предрассудки, сформировать собственное мнение. К удивлению многих обнаружилось, что нет ничего порочного ни в исторической, ни в иллюстративно-анекдотической живописи - любая из этих задач может быть выполнена отлично или скверно.

Можно было прогнозировать и то, что новое направление толерантности повлияет на видение художников. Написанный в 1966 году предыдущий раздел имел в качестве концовки карикатуру, заимствованную из журнала Нью-Йоркер (илл. 402). В вопросе, который задает раздраженная женщина своему бородатому другу-художнику, содержится предчувствие сегодняшних перемен, что неудивительно. С какого-то времени стало ясно, что с победой модернизма нонконформисты попали в ловушку противоречий. Заниматься антиискусством было вполне логично, покуда художники испытывали общественное противодействие, но как только оно получило официальную поддержку и стало Искусством с большой буквы, бросать вызов уже некому.

Новое поколение архитекторов, как мы видели, отталкивается от функционализма, но в том, что называется «современной живописью», никогда не было объединяющего принципа. Авангардные направления XX века были едины лишь в отказе от подражания природе. Не то чтобы все художники хотели этого разрыва, но критики в большинстве своем были уверены, что только радикальный отказ от традиции ведет к прогрессу. Цитаты, приведенные в начале раздела, свидетельствуют, что эти воззрения теряют под собой почву. Положительным следствием расширившейся сферы

|

Просмотров 1243 |

|

|