Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)

Биология (6393)

География (744)

История (25)

Компьютеры (1497)

Кулинария (2184)

Культура (3938)

Литература (5778)

Математика (5918)

Медицина (9278)

Механика (2776)

Образование (13883)

Политика (26404)

Правоведение (321)

Психология (56518)

Религия (1833)

Социология (23400)

Спорт (2350)

Строительство (17942)

Технология (5741)

Транспорт (14634)

Физика (1043)

Философия (440)

Финансы (17336)

Химия (4931)

Экология (6055)

Экономика (9200)

Электроника (7621)

II. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА

|

|

Экспериментальная установка представляет из себя стандартный учебный прибор. Основными элементами его является цилиндрический нагреватель и индикатор малых удлинений (перемещений). Набор стержней для исследования, пробирки, колба с водой.

Электрическая схема прибора (рис.4) состоит из нагревателя на базе эмалированного сопротивления  , соединенного последовательно с предохранителем ПР., служащим для предохранения нагревателя от перегрузки и индикаторной лампой Л, сигнализирующей о работе прибора. Сопротивление

, соединенного последовательно с предохранителем ПР., служащим для предохранения нагревателя от перегрузки и индикаторной лампой Л, сигнализирующей о работе прибора. Сопротивление  , соединенное параллельно с индикаторной лампой, служит шунтирующим элементом.

, соединенное параллельно с индикаторной лампой, служит шунтирующим элементом.

| Рис.4. |

| R1-резистор ПЭВ-75-680 Ом±5%, R2-резистор МЛТ-2-24 Ом±5%, Л-лампа МН 3,5-0,26, В-выключатель кнопочный В-6-01-1/250, ПР- предохранитель ПКЗО-0,5. |

УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

Прибор (рис.5) состоит из корпуса 1, к которому крепится кожух защитный 2. Внутри кожуха установлен нагреватель 3, центрированный с торцов в опоре 4 и крышке 5.

При проведении опытов в нагреватель через прокладку 6 помещается стеклянная пробирка 7 со стержнем 8.

На корпусе прибора установлена стойка 9 с кронштейном 10 для индикатора малых перемещений 11. Кронштейн может поворачиваться вокруг оси стойки на 900.

На панели корпуса расположены индикаторная лампа 12 и кнопочный выключатель 13, а на задней стенке – винт заземления 14. Внутри корпуса на опоре расположен держатель с предохранителем 15. Штепсельная вилка 16 служит для включения прибора в электрическую сеть напряжением 220В.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

1. Ознакомиться с устройством и принципом работы прибора.

2. Залить в пробирки воду до 0,5 объема при комнатной температуре и аккуратно опустить в них стержни сферическими концами вниз.

3. Отведя поворотный кронштейн с индикатором в сторону, вставить одну из пробирок в нагреватель.

4. Возвратить кронштейн в первоначальное положение, подняв шток индикатора, установить его конец в углубление на стержне. Зафиксировать положение кронштейна. Поворотом шкалы выставить индикатор на нуль.

5. Включить прибор и довести воду до кипения. При этом считать, что стержень нагрелся до 1000С.

6. По индикатору определить удлинение стержня.

7. Проделать опыты с другими стержнями.

8. После проведения опытов стержни вынуть из пробирок, воду слить.

9. Вычислить коэффициент линейного расширения для всех образцов по формуле:

, (1)

, (1)

где:  – увеличение длины образца в мм,

– увеличение длины образца в мм,

- начальная длина образца в мм (160мм)

- начальная длина образца в мм (160мм)

- начальная температура воды в пробирке 0С

- начальная температура воды в пробирке 0С

- температура воды в пробирке после нагревания (1000).

- температура воды в пробирке после нагревания (1000).

Для более точного определения коэффициента рекомендуется проводить несколько замеров и при вычислении брать среднее арифметическое значение приращения длины образца.

Точность определения коэффициента линейного расширения характеризуется средней квадратичной ошибкой:

(2)

(2)

где: 𝘯 – количество измерений (𝘯 ≥ 5),

– измеренное значение коэффициента,

– измеренное значение коэффициента,

– среднее арифметическое значение приращения длины образца.

– среднее арифметическое значение приращения длины образца.

В формуле (2) вместо выражения  для упрощения вычислений можно брать значение приращения длины образца

для упрощения вычислений можно брать значение приращения длины образца

(2а)

(2а)

где:  – измеренное значение приращения длины образца,

– измеренное значение приращения длины образца,

– среднее арифметическое значение приращения длины образца.

– среднее арифметическое значение приращения длины образца.

Тогда выражение (2) будет иметь вид:

(3)

(3)

Степень точности вычислений коэффициента линейного расширения в процентах характеризуется средней относительной квадратичной ошибкой измерения:

или

или

10. Пример определения коэффициента линейного расширения стального образца.

Стальной стержень длиной  = 160мм помещен в пробирку с водой температуры

= 160мм помещен в пробирку с водой температуры  =200С. Результаты пятикратного повторения опыта сведены в таблицу:

=200С. Результаты пятикратного повторения опыта сведены в таблицу:

| № п/п | Показания индикатора (в делениях) при: |

|

|

|

| |

|

| |||||

| 15,5 | 0,15 0,15 0,16 0,155 0,15 | 11,7 11,7 12,7 12,1 11,7 | -0,24 -0,24 0,56 0,16 -0,24 | 0,0576 0,0576 0,3136 0,0256 0,0576 | ||

| Среднее значение | 0,153 | 11,94 | - |

|

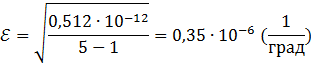

По результатам вычисляем величину среднеквадратичной ошибки по формуле (2):

Средняя относительная квадратичная ошибка:

Не превышает предельного значения.

ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТУ

Отчет должен содержать название работы, ее цели, теоретические сведения, краткое описание установки и опытов, таблицу результатов.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Какова структура твердых тел?

2. Как движутся ионы в металлах, какова их энергия?

3. Что является причиной теплового расширения монокристаллических и поликристаллических тел?

4. Как вычислить коэффициент расширения твердых тел?

ЛИТЕРАТУРА

1. Б.Н. Бушманов, Ю.А. Хромов. Физика твердого тела. «В.школа», М., 1971г., стр.72-74.

2. Р.В. Телеснин. Молекулярная физика. «В.школа», М., 1973г., стр.277-280.

3. В.М. Яворский курс физики. «В.школа», М., 1965г., т.1 стр.318-321.

4. Практикум по физике под ред. А.С. Ахматова. «В.школа», М., 1980г., стр.120.

|

Просмотров 573 |

|

|