Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)

Биология (6393)

География (744)

История (25)

Компьютеры (1497)

Кулинария (2184)

Культура (3938)

Литература (5778)

Математика (5918)

Медицина (9278)

Механика (2776)

Образование (13883)

Политика (26404)

Правоведение (321)

Психология (56518)

Религия (1833)

Социология (23400)

Спорт (2350)

Строительство (17942)

Технология (5741)

Транспорт (14634)

Физика (1043)

Философия (440)

Финансы (17336)

Химия (4931)

Экология (6055)

Экономика (9200)

Электроника (7621)

Неравенство доходов. Кривая Лоренца и коэффициент Джини

|

|

Различия в доходах между отдельными лицами или семьями или между различными группами населения, между областями или странами. Неравенство между отдельными лицами обусловливается различием в способностях зарабатывать и размерами принадлежащей им собственности. Экономически неактивные лица – вследствие возраста, плохого здоровья или неспособности найти работу – обычно имеют низкие доходы, даже с учетом выплат по социальному страхованию, а те, кто способен работать, имеют очень разные способности, чтобы заработать доход. Собственность распределяется также неравномерно: неравенства в заработанных доходах и доходах от собственности тесно связаны; к тому же существует тенденция заключать браки с обладателями высоких доходов. Это означает, что семьи или домашние хозяйства также демонстрируют большое неравенство доходов. Степень неравенства может быть измерена, либо с учетом прямых налогов и выплат из системы социального страхования либо нет; в первом случае оно имеет тенденцию снижаться, но при этом еще очень далеко до ликвидации неравенства доходов. Статистические показатели неравенства включают коэффициент Джини (Gini coefficient). Аналогично разница в региональном и национальном доходе определяется различиями в способностях зарабатывать и объемом накопленного капитала в стране.

Кривая Лоренца (lorenz curve) — график, демонстрирующий степень неравенства в распределении дохода в обществе, отрасли, а также степени неравенства в распределении богатства. Если обратиться к кривой Лоренца показывающей степень неравенства в распределении дохода в обществе, то график или кривая Лоренца будет отражать долю дохода, приходящуюся на различные группы населения сформированные на основании размера дохода, который они получают.

Неравенство доходов в конце XIX - начале XX века стало объектом изучения многих экономистов США и Западной Европы. Центральной проблемой изучения является оценка справедливости и эффективности сложившегося в рыночной экономике распределения доходов и богатства. В 1905 году американский статистик Макс Лоренц разработал метод оценки распределения доходов, получивший название кривой Лоренца.

|

| Кривая Лоренца |

На оси абсцисс откладывается доля населения, а на оси ординат — доля доходов в обществе в процентном отношении. Как видно из графика, в обществе всегда имеет место быть неравенство в распределении доходов, что отражает кривая OABCDE — кривая Лоренца. Например, первые 20% населения могут получать 5% доходов, 40% населения — 15% доходов, 60% населения — 35% доходов, 80% населения — 60% доходов, ну и естественно 100% населения — 100% доходов.

Если бы в обществе было бы равное распредение дохода, то кривая Лоренца приняла бы вид прямой (биссектриса на графике), называемая линией абсолютного равенства, и, наконец, если бы в обществе весь доход получали только 1% населения, то на графике это выразилось бы вертикальной прямой линией, называемой линией абсолютного неравенства.

Коэффициент Джини (Gini coefficient) – это количественный показатель, показывающий степень неравенства различных вариантов распределения доходов, разработанный итальянским экономистом, статистиком и демографом Коррадо Джини (1884-1965 г.г.).

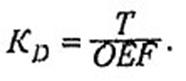

Линия OABCDE показывает фактическое распределение совокупного дохода. Заштрихованная площадь показывает степень неравенства в распределении доходов. Обозначим ее через Т. Разделив Т на площадь треугольника OEF, получим коэффициент Джини, показатель степени неравенства доходов:

Чем выше неравенство в распределении доходов, тем больше коэффициент приближается к единице (абсолютное неравенство). И чем выше равенство в распределении доходов, тем меньше данный коэффициент. При абсолютном равенстве он достигает нуля. Системы прогрессивного налогообложения и трансфертных платежей приближают "кривую Лоренца" к биссектрисе. Опыт развитых стран свидетельствует, что неравенство в распределении доходов со временем сокращается

54. Провалы рынка и экономические функции государства. Провалы государства.

"Провалы" (фиаско) рынка (market failures) — это случаи, когда рынок оказывается не в состоянии обеспечить эффективное использование ресурсов. Обычно выделяют четыре типа неэффективных ситуаций, свидетельствующих о "провалах" рынка:

1) монополия,

2) несовершенная (асимметричная) информация;

3) внешние эффекты;

4) общественные блага.

Во всех этих случаях приходит на помощь государство Оно пытается решить эти проблемы, осуществляя антимонопольную политику, социальное страхование, ограничивая производство товаров с отрицательными внешними эффектами и стимулируя производство и потребление экономических благ с положительными внешними эффектами. Эти направления деятельности государства составляют как бы нижнюю границу вмешательства государства в рыночную экономику. Однако в современном мире экономические функции государства гораздо шире. В их числе: развитие инфраструктуры, дотации на школьное обучение, пособия по безработице, различные виды пенсий и пособий малообеспеченным членам общества и др. Лишь небольшое число этих услуг обладает свойствами чисто общественных благ. Большинство из них потребляется не коллективно, а индивидуально. Тем не менее доля государственных расходов в валовом национальном продукте во всех развитых странах в XX в. имеет тенденцию к росту. К тому же обычно государство проводит антиинфляционную и антимонопольную политику, стремится сократить безработицу. В последние десятилетия все более активно оно участвует в регулировании структурных изменений, стимулирует научно-технический прогресс, стремится поддерживать высокие темпы развития национальной экономики. Если к этому добавить региональное и внешнеэкономическое регулирование, то станет очевидно, почему роль государства в течение XX в. неуклонно возрастала.

Государственный аппарат стремился решить две взаимосвязанные задачи: обеспечить нормальную работу рынка и решить (или хотя бы смягчить) острые социально-экономические проблемы

Между тем стремительное увеличение государственного сектора и государственного регулирования в условиях рыночной экономики не может быть беспредельным. Рыночная экономика накладывает на функции государства определенные ограничения

Прежде всего недопустимы такие методы вмешательства государства, которые разрушают рыночный механизм, подменяют его прямым администрированием. Гораздо эффективнее действуют косвенные регуляторы (налоги, субсидии и т. д), особенно те из них, которые органично встроены в рыночную экономику. Поэтому государственное регулирование должно не заменять силы рынка, а скорее ослаблять или усиливать действие рыночных сил. Следует помнить, что все экономические регуляторы противоречивы. Краткосрочные выгоды могут обернуться долгосрочными потерями Бо-

лее того, применяя целый набор экономических мер, не следует забывать, что многие из них противоречивы, действуют в разные, нередко прямо противоположные стороны. Поэтому необходимо своевременно выявлять их негативные эффекты и заблаговременно принимать меры по их ликвидации. Вообще сфера действия прямых и косвенных административных методов должна быть строго определена. Тенденция к огосударствлению экономики не должна быть единственной. Время от времени необходимо предпринимать энергичные шаги по разгосударствлению экономики.

Способы разгосударствления могут быть различны. Это прежде всего поощрение конкуренции и либерализация рынков,снижение барьеров для вступления в отрасль, активная антимонопольная политика. Эффективной мерой может стать и стимулирование смешанного предпринимательства.Наконец, сильной мерой является денационализация государственной собственности,развитие процессов приватизации.

Опыт показывает, что приватизация может быть успешной лишь при наличии определенных условий. Прежде всего к ним относятся:

— наличие надежной правовой базы проведения денационализации;

— создание развитой рыночной инфраструктуры (и фондового рынка прежде всего);

— хорошо продуманная процедура продажи государственных предприятий;

— предварительная оценка величины спроса на денационализируемый сектор (или отрасли) экономики.

Лишь при наличии этих условий денационализация экономики может быть эффективной. Следует помнить, однако, что этот процесс во многом зависит от самого государства. Между тем разрастание бюрократического аппарата усложняет сам процесс принятия решений. Поэтому "провалы" рынка могут быть дополнены, а иногда и усилены "провалами" государства.

Провалы рынка связаны также с информационной асимметрией. В сфере деятельности государства информационная асимметрия возникает в связи с монополизацией информации сотрудниками государственного аппарата, которые используют информационные преимущества в собственных интересах.

Одно из проявлений провалов государства - так называемый поиск ренты. Смысл его состоит в том, чтобы с помощью государства искусственно обеспечить благоприятные условия для определенной группы. Для того чтобы преуспеть в поиске ренты, требуются политическое влияние и средства, в том числе денежные, для проведения пропагандистских кампаний, поддержки тех или иных кандидатов на выборах, а иногда и для подкупа чиновников.

Представим себе, например, что государство намерено предоставить исключительное право экспорта отдельного товара только одному предприятию. Ясно, что это предполагает искусственное создание монополии.3 Скорее всего, целый ряд фирм попытался бы занять монопольное положение. Стимулом для них выступала бы рента, с этим положением связанная. В подобном случае развернулась бы острая борьба вокруг готовящегося решения государственных органов. В зависимости от характера государства (влияния общественного мнения, роли законодательных и исполнительных органов, масштабов коррупции и т. п.) борьба способна принимать различные формы: от создания положительного имиджа фирмы в средствах массовой информации до прямого подкупа чиновников. В любом случае наряду с потерями, обусловленными созданием монополии как таковой, имел бы место значительный расход ресурсов в самом процессе конкуренции за расположение государства. Подобного рода конкуренция и есть поиск ренты.

В отличие от обычной рыночной конкуренции она не ведет к улучшению положения потребителей. Это конкуренция за влияние на властные структуры, а ее конечная цель - явное или неявное перераспределение. В условиях интенсивного поиска ренты успех предпринимателя зависит не столько от производственных инноваций, сколько от умения завоевывать и сохранять расположение государственных органов. В итоге формируется извращенная мотивация предпринимательской активности.

Чем в большей степени успехи конкретных предпринимательских структур определяются их взаимоотношениями с государственными органами, тем больше предпринимательская активность и расходование средств работают не на наилучшее удовлетворение запросов потребителей, а на обеспечение искусственных преимуществ. В этой связи чрезмерное вмешательство государства в экономическую жизнь может оказаться расточительным не только само по себе, но и с позиций влияния на частный сектор.

|

Просмотров 13108 |

|

|