Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)

Биология (6393)

География (744)

История (25)

Компьютеры (1497)

Кулинария (2184)

Культура (3938)

Литература (5778)

Математика (5918)

Медицина (9278)

Механика (2776)

Образование (13883)

Политика (26404)

Правоведение (321)

Психология (56518)

Религия (1833)

Социология (23400)

Спорт (2350)

Строительство (17942)

Технология (5741)

Транспорт (14634)

Физика (1043)

Философия (440)

Финансы (17336)

Химия (4931)

Экология (6055)

Экономика (9200)

Электроника (7621)

Транспортные потоки. Нагрузка на транспортную систему

|

|

Специалисты по технологии и управлению перевозочным процессом на железнодорожном транспорте в своей производственной деятельности постоянно анализируют, рассчитывают, планируют и прогнозируют транспортные потоки, от объема которых зависят доходы.

Если речь идет об уже выполненных потоках за какой-то прошедший отрезок времени, эти потоки рассматриваются как статистические или отчетные. Мощности транспортных потоков определяются в оперативных планах, рассчитываются и прогнозируются на будущее в перспективных планах и прогнозах. Транспортные потоки предопределяют нагрузки на транспортные системы, от их объемов зависят потребная мощность транспортных систем в целом (станций, депо, участков, полигонов), потребность в подвижном составе, топливе, материалах и других ресурсах. Они необходимы в качестве исходных данных при разработке технологии и расчетах мощности всех типов станций, расчете плана формирования и графика движения поездов, составлений технических и технологических документов.

Каждый узел, станция, соединяющая их линия имеют свою характеристику. Максимальный поток, который может быть пропущен по элементам сети в единицу времени, составляет пропускную (перерабатывающую) способность элементов сети или всей сети в целом. Транспортный поток представляет собой нагрузку на транспортную сеть: чем больше поток, тем выше нагрузка. В общей теории транспортных потоков решают две сложные задачи. Первая состоит в определении оптимального транспортного потока на существующей транспортной сети или ее элементах. Если поток превышает это значение, сеть будет работать в режиме перегрузок, с задержками, заторами, отказами, экономическими потерями. Решение второй задачи устанавливает оптимальную мощность сети для пропуска заданных или спрогнозированных потоков.

На сети выделяют узлы (пункты), являющиеся источниками транспортных потоков или пунктами отправления (истоками), а также узлы (пункты), являющиеся местами назначения потока, или пунктами стока. Термины «исток-сток» характерны для зарубежной литературы по теории транспортных потоков и «пункт отправления - пункт назначения» или «корреспонденция потока»-для отечественной литературы.

Потоки могут быть с единственным пунктом отправления (источником) и с единственным пунктом назначения (стоком). Однако в большинстве случаев при рассмотрении плана формирования, графика движения поездов, разработке планов (оперативных и на более продолжительные периоды) приходится иметь дело с многотерминальными (мультитерминальными) потоками - со многими пунктами отправления и пунктами назначения. Многотерминальные потоки образуются слиянием, объединением однотерминальных потоков на основе принципа аддитивности - сложения транспортных потоков. Принцип аддитивности не может применяться механически, например, для разнородных транспортных потоков. Так, нельзя суммировать пассажирские поезда с грузовыми без предварительного приведения пассажирских поездов к грузовым по степени влияния на использование пропускной способности. Нельзя складывать транспортный поток пассажиров с транспортным потоком грузов. Такие потоки иногда складываются, учитывая специальные оговорки и допущения.

Если обозначить транспортный поток N, принцип аддитивности транспортного потока можно выразить:

где n-число транспортных потоков.

Многотерминальные потоки обычно приводят к однотерминальным, связывая многие пункты отправления и пункты назначения соответственно в один суперисток и суперсток, полагая условно, что суммарный поток берет свое начало в укрупненном пункте отправления и заканчивается в укрупненном пункте назначения.

Если рассматривать поток сложной структуры, а такие потоки характерны для железнодорожных линий, связывающих узлы, то можно рассматривать, анализировать параметры одного потока при неизменных параметрах другого, составлять композицию сложных неоднородных потоков из простых, однородных. Так, например, можно и в ряде случаев необходимо изучать параметры потока грузовых поездов при известном числе пассажирских или параметры потока поездов со скоропортящимися грузами (холодных поездов) при неизменных условиях пропуска остальных категорий поездов и т.д. Транспортный поток таким образом представляет собой композицию многих более простых потоков и имеет свои особенности, связанные с большой массой и скоростью транспортных единиц, способами его регулирования, пропуска, возникновения и погашения на станциях и в узлах. Он имеет свои законы распределения и параметры, необходимые при расчетах мощности, обосновании технологии и управления транспортными системами.

В каждой транспортной системе могут быть выделены узлы и соединяющие их ребра (линии), причем под данной линией может пониматься расстояние, стоимость перевозки, время перевозки, уровень безопасности и другие категории оценки работы системы.

Анализ потока поездов можно осуществить по принципу «поток-время» (в результате образуются поездо-часы, вагоно-часы) и «поток-расстояние» (поездо-километры, вагоно-километры). Временные и пространственные показатели взаимосвязаны между собой, имеют важное значение. Временные параметры потока - интервалы - и пространственные - блок-участки - влияют на режимы движения: езда под зеленый на зеленый, под зеленый на желтый, под желтый на красный огни светофоров. Эти режимы влияют на скорость продвижения потока. О мощности потока можно судить лишь в том случае, когда известны значения транспортного потока и отрезок времени, в течение которого поток пропущен. Под интенсивностью потока поездов понимают число поездов, пропущенных в единицу времени. Можно рассматривать интенсивность потока за тот или иной отрезок времени как фактически реализованную или прогнозируемую величины. Так, например, часовой темп поступления поездов может характеризоваться последовательностью чисел: 530466402134. Это значит, что в течение 12 ч поезда на станцию поступали с часовым темпом 5, 3, 0, 4 и т.д. Интенсивность оказывает решающее влияние на технологию и управление станцией, использование ее мощностей.

Если обозначить поток за период времени t как N(t), средняя интенсивность потока в принятую единицу времени (час, сутки):  .

.

Поскольку интенсивность потока - величина переменная (рис. 3.1), изменяющаяся под воздействием множества факторов, необходимо знать распределение интенсивностей при известной средней интенсивности r{t) или известном математическом ожидании М [r(t)].

Рис. 3.1. Зависимость транспортного потока от его характеристик r и

Транспортный поток однозначно определен, если известны  (t) или М[r(t)], а также вид распределения (закон распределения) интенсивностей и характеристики этого закона. Итак, интенсивность-поток, поступающий в единицу времени. В качестве единицы времени можно принимать временные отрезки 0,25, 05, 0,75, 1,0 ч или 2, 3, 4 ч или большие по длительности отрезки времени.

(t) или М[r(t)], а также вид распределения (закон распределения) интенсивностей и характеристики этого закона. Итак, интенсивность-поток, поступающий в единицу времени. В качестве единицы времени можно принимать временные отрезки 0,25, 05, 0,75, 1,0 ч или 2, 3, 4 ч или большие по длительности отрезки времени.

Если обозначить переменную интенсивность транспортного потока через х, часовую интенсивность r, то плотность распределения интенсивностей транспортного потока в течение времени Т можно выразить Законом Гаусса, условно допуская непрерывность х:

1 _*-*■>' /(*) =

,

,

где  - среднее квадратическое отклонение интенсивности транспортного потока за время Т.

- среднее квадратическое отклонение интенсивности транспортного потока за время Т.

Интегральная форма этого закона

,

,

Следует понимать, что нормальный закон согласуется со статистическими данными при значениях Т> 0,75... 1,5 ч. В меньших периодах времени по критериям согласия часто подходит закон Пуассона:

,

,

При любых значениях периода T наилучшее согласование со статистическими данными, как правило, получается у биномиального закона, вероятность прибытия х поездов за время Т для которого определяется

,

,

где WТ - максимально возможный подвод поездов (число возможных ниток графика) за время Т; р- вероятность того, что по какой-то нитке графика прибудет поезд, определяется отношением расчетного числа поездов к максимально возможному:  ; q- вероятность обратного события; q = 1 — р;

; q- вероятность обратного события; q = 1 — р;  - число сочетаний из WT элементов по х, равное:

- число сочетаний из WT элементов по х, равное:

.

.

Возможность использования трех законов для аппроксимации статистических данных имеет свое обоснование в теории вероятностей, из которой следует, что и нормальный, и пуассоновский законы являются аппроксимирующими для биномиального, причем первый при  , второй - при

, второй - при  и

и  .

.

В эксплуатации железных дорог используются и другие законы распределения (при разработке технологии станций для аппроксимации транспортного потока часто применяются распределения Эрланга, гамма-распределение и др.).

Поток поездов, таким образом, однозначно определяется распределением интенсивности r{t). Кроме того, потоки поездов (составов) характеризуются также дисперсией D(rTi) или D(J) (при задании потока распределением интервалов между поездами), среднеквадратическим отклонением  , коэффициентом вариации

, коэффициентом вариации  , коэффициентом асимметрии, коэффициентом эксцесса и другими параметрами распределения. Следовательно, поток поездов (составов) характеризуется набором параметров:

, коэффициентом асимметрии, коэффициентом эксцесса и другими параметрами распределения. Следовательно, поток поездов (составов) характеризуется набором параметров:

i = 1, 2, ... , п; j = 1, 2, ... , к.

Изменение параметров потока под воздействием таких операций, как прием поездов на станцию, их обработка, расформирование, образование новых составов (в сортировочном парке), окончание формирования, подготовка к отправлению, отправление, т.е. под воздействием

фаз обслуживания потока, будем называть трансформацией потока. Если поток прошел через к фаз, то

с потоком произошла к-кратная трансформация. В выражении (3.1) число трансформаций обозначается индексом j. Трансформация потока может приводить к существенным изменениям его параметров. Положив для исходного потока j =0 и обозначив трансформацию потока на фазе его обработки  , последовательность видоизменений параметров потока можно записать в виде:

, последовательность видоизменений параметров потока можно записать в виде:

Параметры потока под воздействием трансформации могут в значительной степени отличаться от параметров исходного потока. Воздействие фаз обработки потока может снижать его неравномерность или повышать, воздействия на различных фазах могут взаимно компенсироваться, погашаться или наоборот усиливаться. Поэтому при расчете устройств обработки потока (парков, горловин, сортировочных устройств, обосновании числа бригад ПТО и т.д.) необходимо знать параметры именно того потока, который будет образовываться на входе соответствующей фазы обработки.

Пространственной характеристикой потока является его плотность - число транспортных единиц -поездов, приходящееся на единицу длины линии (см. рис. 3.1). На железнодорожном участке на каждый момент времени ti будет находиться Ni поездов. Таки образом, плотность потока на момент ti

где  - длина участка, км.

- длина участка, км.

Поскольку на каждый момент времени ti поезда на участке распределены равномерно, с изменением i изменяется и плотность  . Поэтому рассчитывают среднюю плотность на некотором временном интервале

. Поэтому рассчитывают среднюю плотность на некотором временном интервале

.

.

С увеличением плотности потока поездов до некоторого уровня возникают неудовлетво-рительные режимы движения - езда под зеленый на желтый или под желтый на красный огни светофоров со снижением скорости продвижения потока. Интенсивность и плотность потока тесно связаны между собой: вначале с увеличением плотности режимы движения поездов не нарушаются, интенсивность возрастает, реализованная пропускная способность тоже растет. При дальнейшем возрастании плотности наступает максимум интенсивности. Если плотность продолжает возрастать и дальше, возникают неблагоприятные режимы продвижения потока, его интенсивность снижается, снижается и реализуемая пропускная способность линии. С возникновением отказов в связи с чрезвычайно высокой плотностью потока, поток периодически останавливается на некоторые отрезки времени  реализуемая пропускная способность в течение этих отрезков времени равна нулю, и чем больше таких отрезков, тем ниже реализуемая пропускная способность за сутки. Таким образом, для каждой линии существует такое значение плотности потока

реализуемая пропускная способность в течение этих отрезков времени равна нулю, и чем больше таких отрезков, тем ниже реализуемая пропускная способность за сутки. Таким образом, для каждой линии существует такое значение плотности потока  , при котором реализуемая максимальная интенсивность потока

, при котором реализуемая максимальная интенсивность потока  и максимальный поток

и максимальный поток  :

:

(3.2)

(3.2)

Условие (3.2) определяет задачу о максимально реализуемой пропускной способности линии и соответствующей ей оптимальной плотности потока. Оно имеет исключительно важное практическое значение.

Повышение массы поездов, интенсификация технологий являются прогрессивным направлением развития железнодорожного транспорта, особенно для грузонапряженных линий. Так, например, если линия пропускает в сутки 100 грузовых поездов массой 3000 т с интенсивностью 4,17 поездов в час со средним интервалом между грузовыми поездами 14,4 мин, приросте массы поезда до 4500 т число грузовых поездов сократиться до 67 поездов  , а средний интервал возрастет до 21,5 мин.

, а средний интервал возрастет до 21,5 мин.

Увеличение массы поезда сокращает интенсивность транспортного потока. В рассматриваемом примере средняя интенсивность транспортного потока сократилась с 4,17 поездов в час до 2,79 при одной и той же массе перевезенного груза.

Увеличение массы и длины поездов сокращает также плотность транспортного потока. Так, для рассматриваемого примера, если принять участок длиной 50 км, массу поезда 3000 т и участковую скорость до 40 км/ч, плотность потока составит, поездо/км:

,

,

т. е. на каждые 100 км линии в среднем приходится 10,4 одновременно находящихся в пути поездов. При массе поезда 4500 т и тех же исходных данных плотность составит, поездо/км:

,

,

т.е. на каждые 100 км линии - семь одновременно находящихся в пути поездов. Это создает лучшие условия для уменьшения взаимного влияния поездов в пути следования, повышения надежности их пропуска и улучшения управления транспортным потоком на участках.

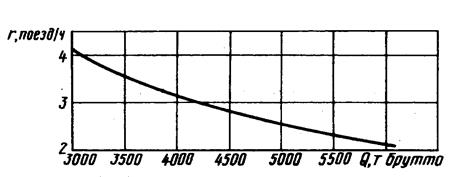

На рис. 3.2 и 3.3 приведено изменение интенсивности и плотности транспортного потока при увеличении массы поезда с 3000 до 6000 т, длине участка 50 км и средней участковой скорости 40 км/ч.

Рисунок 3.2 – Изменение интенсивности транспортного потока при увеличении массы поездов

Рисунок 3.3 – Изменение плотности транспортного потока при увеличении массы поездов

Транспортные потоки, их обоснование и расчет на текущий год эксплуатации и прогноз на перспективу являются важным условием системного подхода в разработке вопросов управления, технологии работы и расчета потребных пропускных и перерабатывающих способностей железных дорог и их элементов. Нагрузкой для таких систем, как железнодорожное направление, участок является суточный поездопоток с учетом всех категорий поездов (суточная интенсивность потока). Для сортировочной, участковой станции нагрузкой являются суточный принимаемый и отправляемый транзитный поездопотоки, а также суточный перерабатываемый поездопоток (число расформировываемых и формируемых поездов). И транзитный, и перерабатываемый поездопотоки перерассчитывают в суточные вагонопотоки, причем из перерабатываемого выделяется еще так называемый местный вагонопоток - число вагонов, прибывающих под выгрузку и отправленных после погрузки. Для систем управления в качестве нагрузки служат потоки информации, являющиеся производными от интенсивностей транспортного потока и других факторов.

Развитие транспортных систем связано с определением перспективных нагрузок - прогнозированием транспортных потоков. В случае, если неизвестен закон распределения транспортного потока, при его расчете используется коэффициент неравномерности кн:

,

,

где Nmax-максимальное число транспортных единиц (поездов, вагонов), которое должно быть пропущено за расчетный период, как правило сутки;  -среднее число транспортных единиц за этот же период.

-среднее число транспортных единиц за этот же период.

Коэффициент неравномерности может рассчитываться за период года (внутригодовая неравномерность), месяца (внутримесячная неравномерность) и другие периоды. Например, внутригодовой коэффициент неравномерности  ,

,  - транспортные размеры движения максимального (по объему перевозок) месяца года. Если, к примеру, на двухпутной линии среднее число поездов в месяцы наибольших размеров движения составило 130 грузовых поездов, а средние суточные размеры в течение года-100 поездов, то коэффициент

- транспортные размеры движения максимального (по объему перевозок) месяца года. Если, к примеру, на двухпутной линии среднее число поездов в месяцы наибольших размеров движения составило 130 грузовых поездов, а средние суточные размеры в течение года-100 поездов, то коэффициент  .

.

За прошедший (ретроспективный) период времени размеры движения могут быть рассчитаны по статистическим (учетным) данным. Труднее определить объемы работы на перспективные периоды (5, 10, 15, 20 лет). Для этого используются различные методы прогнозирования - научно обоснованные вероятностные оценки возможных значений транспортного потока.

|

Просмотров 1077 |

|

|