Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)

Биология (6393)

География (744)

История (25)

Компьютеры (1497)

Кулинария (2184)

Культура (3938)

Литература (5778)

Математика (5918)

Медицина (9278)

Механика (2776)

Образование (13883)

Политика (26404)

Правоведение (321)

Психология (56518)

Религия (1833)

Социология (23400)

Спорт (2350)

Строительство (17942)

Технология (5741)

Транспорт (14634)

Физика (1043)

Философия (440)

Финансы (17336)

Химия (4931)

Экология (6055)

Экономика (9200)

Электроника (7621)

Этапы перехода к информационному обществу

|

|

Решение перечисленных выше задач позволит пройти первый этап формирования информа-ционного общества – этап компьютеризации. При этом предусматривается опережающее развитие научно-технических направлений, непосредственно обеспечивающих создание и эффективное применение новых информационных технологий, модернизацию конструкторской, технологичес-кой и промышленных баз производства информационных средств и их элементов, экстенсивное распространение вычислительной техники на различные области человеческой деятельности. Создается система, обеспечивающая формирование всеобщей компьютерной грамотности как основы воспитания информационной культуры населения. Таким образом, основной задачей этапа является насыщение региона вычислительной техникой.

На втором этапе предусматривается развитие информационной инфраструктуры региона.

На данном этапе осуществляются:

- обеспечение потребностей населения региона в средствах информационной техники, в первую очередь, в персональных компьютерах и периферийных устройствах;

- создание широкой сети банков и баз данных;

- создание локальных и корпоративных информационных сетей и опорных зон формирования информационного общества и подключение их к глобальным сетям;

- создание широкой интегрированной сети телефонной и цифровой связи.

Этап характеризуется компьютерным освоением информационного фонда, загрузкой его

в базы данных, объединенные в локальные и корпоративные информационные сети. Свободный доступ к информации, хранящейся в таких базах, имеет только ограниченный круг пользователей. Происходит подключение этих сетей к глобальным и их интеграция. Продолжается формирование информационной культуры населения. Второй этап формирования информационного общества может быть назван этапом персонализации информационного фонда и интеграции информа-ционных сетей.

Целью третьего этапа является развитие и удовлетворение основных информационных потребностей населения.

Этот этап включает:

- завершение создания информационной инфраструктуры и интеграции ее как составного элемента в мировую инфраструктуру;

- массовое применение новейших информационных средств, систем и технологий во всех сферах человеческой деятельности;

- обеспечение каждому жителю региона свободного доступа ко всей информации, необхо-димость в которой возникает в процессе его деятельности, отдыха и в быту;

- завершение воспитания информационной культуры населения.

Третий этап формирования информационного общества характеризуется обеспечением свободного доступа ко всей информации, накопленной человечеством, возможностью не только пользоваться городским, общегосударственным и мировым информационными фондами, но

и непосредственно пополнять их. Третий этап можно назвать этапом социализации и актуализации информационного фонда.

Реализация перечисленных выше задач предполагает дальнейшее развитие и внедрение во все сферы человеческой деятельности перспективных информационных технологий, позволяющих человеку жить и работать в новой информационной среде. Эти технологии поддерживают базовые информационные процессы, обеспечивающие подготовку, сбор, передачу, накопление и хранение информации, а также преобразование данных в знания на основе моделей формализации

и представления знаний. Можно выделить следующие базовые информационные технологии по областям применения: в административном управлении, экономике, промышленности, науке, образовании, полиграфии, социально-бытовой сфере. По содержанию технологии разделяют на: телекоммуникационные с асинхронной передачей данных, CASE-технологии, технологии распре-деленных баз данных и знаний с удаленным доступом, мультимедиа-технологии, геоинформа-ционные технологии, высокопроизводительные технологии обработки данных, технологии зашиты информации, технологии виртуальной реальности.

В целом объем мирового рынка информационных технологий ежегодно возрастает на 6%.

Революционные преобразования в области информационных технологий позитивно воспринимаются обществом, однако эффективность их использования тормозит отставание основных технологий, в частности в области управления. Процесс информатизации, с одной стороны, характеризуется резким возрастанием информационных потоков, чему способствуют активно развивающиеся технические и программные возможности извлечения, транспорти-рования, хранения, обработки и представления информации. С другой стороны, представляемые объемы информации в основном являются устаревшими, не отражают текущее реальное состояние предметной области и, тем более, не предоставляют возможностей прогнозирования. Возникшие противоречия между новыми информационными и устаревшими управленческими технологиями показаны на рис. 1.3.

Рис. 1.3. Противоречия между информационными и управленческими технологиями

Устранение противоречий возможно следующими путями:

- актуализацией представляемой информации;

- обеспечением совместимости старых и новых технологий за счет использования новых экономико-математических моделей, разработки и внедрения новых стандартов на методы, модели и средства;

- систематизацией информации, представляемой для принятия решений, использованием новых форм представления, в частности, визуальной (три четверти информации об окружающем мире пользователи получают визуально, а деловая информация в основном представляется

в текстовом виде).

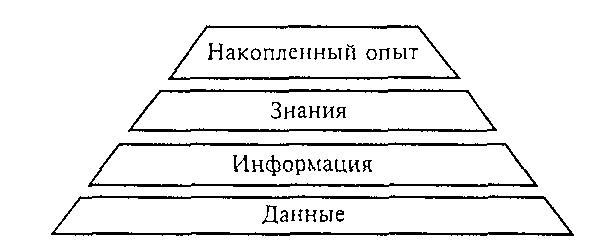

Важнейшим шагом на пути сближения информационных и управленческих технологий является активное использование знаний. Жизненный цикл информации (рис. 1.4) включает следующие компоненты: данные, информацию, знания, накопленный опыт.

Рис. 1.4. Жизненный цикл информации

Данные являются фундаментом информационной пирамиды, несущей основой для производства информации, осуществляемой путем сбора, обогащения и передачи данных. Переход от информации к знаниям происходит на основе обработки информации и использования искусственного интеллекта. Знания являются одним из естественных путей сокращения огромных информационных потоков. В связи с этим важнейшей задачей является развитие процесса управления знаниями, включающего их извлечение из накопленного опыта и правильное их применение для решения конкретных задач.

Современные информационные системы – сложные интегрированные комплексы, представляющие собой набор механизмов, методов и алгоритмов, направленных на поддержку жизненного цикла информации.

ОСНОВЫ ТЕОРИИ ИНФОРМАЦИИ

Понятие информации

Внастоящее время при обсуждении проблем информации существуют три точки зрения. Первая отождествляет понятие «информация» со знанием. Вторая точка зрения ограничивает предметную область понятия «информация» социальными и биологическими процессами, отвергая существование информационных процессов в неорганической природе. Третья точка зрения, широко используемая в настоящее время, связана с атрибутивным понятием информации. Впервые атрибутивное понятие информации было сформулирова

но Н. Винером, полагавшим, что все явления в природе охватываются тремя основными понятиями: вещество, энергия, информация. В отличие от Н. Винера, не рассматривавшего взаимосвязь этих компонентов, многие современные авторы тесно увязывают их и рассматривают как единую систему.

но Н. Винером, полагавшим, что все явления в природе охватываются тремя основными понятиями: вещество, энергия, информация. В отличие от Н. Винера, не рассматривавшего взаимосвязь этих компонентов, многие современные авторы тесно увязывают их и рассматривают как единую систему.

Термин «информация» происходит от латинского слова «informatio» – разъяснение, изложение, осведомленность. Понятие информации должно быть связано с определенным объектом, свойства которого она отражает. Кроме того, наблюдается относительная незави-симость информации от носителя, поскольку возможны ее преобразование и передача по различным физическим средам с помощью разнообразных физических сигналов независимо от ее содержания, т.е. семантики, что и явилось центральным вопросом многих исследований, в том числе и в области философии. Информация о любом материальном объекте может быть получена путем наблюдения, натурного либо вычислительного эксперимента, а также на основе логического вывода. Поэтому говорят о доопытной, или априорной информации и послеопытной, т.е. апостериорной, полученной в итоге эксперимента.

При обмене информацией имеют место источник в виде объекта материального мира

и приемник-человек либо какой-то материальный объект. Информация возникает за счет отраже-ния, которое является свойством всей материи, любой материальной системы. Свойство отраже-ния совершенствуется по мере развития материи от элементарного отражения до высшей его формы – сознания. Процесс отражения означает взаимодействие объектов материального мира.

Информация – результат отражения. Информация отображает некоторый образ реального мира, который в дальнейшем может существовать независимо от материального объекта. Действительно, для описания естественных либо искусственно созданных объектов используют информационные модели, которые далее могут быть исходным материалом для разработки систем. Очень важно, чтобы эти модели были адекватны реальным объектам. Любое исследование сопровождается большим объемом информации, которая требует обработки, представления

и использования зачастую в реальном масштабе времени. Таким образом, понятие информации предполагает наличие двух объектов – источника информации и потребителя. Важно, чтобы информация для потребителя имела смысл. Потребитель информации может ее оценивать

в зависимости от того, где и для какой конкретной задачи информация используется. Поэтому выделяют такие аспекты информации, как прагматический, семантический и синтаксический.

Аспекты понятия информации

Прагматическийаспект связан с возможностью достижения поставленной цели с исполь-зованием получаемой информации. Этот аспект информации влияет на поведение потребителя. Если информация была эффективной, то поведение потребителя меняется в желаемом направ-лении, т.е. информация имеет прагматическое содержание. Таким образом, этот аспект характери-зует поведенческую сторону проблемы.

Семантическийаспект позволяет оценить смысл передаваемой информации и определяется семантическими связями между словами или другими смысловыми элементами языка.

Синтаксический аспект информации связан со способом ее представления. В зависимости от реального процесса, в котором участвует информация (осуществляется ее сбор, передача, преобра-зование, отражение, представление, ввод или вывод), она представляется в виде специальных знаков, символов.

Все виды деятельности человека по преобразованию природы и общества сопровождались получением новой информации. Логическая информация, адекватно отображающая объективные закономерности природы, общества и мышления, получила название научной информации. Ее делят по областям получения или использования на следующие виды: политическая, техническая, биологическая, химическая, физическая и т.д.; а по назначению: на массовую и специальную. Часть информации, которая занесена на бумажный носитель, получила название документальной информации. Любое производство при функционировании требует перемещения документов, т.е. документооборота. Наряду с научной информацией в сфере техники при решении производственных задач используется техническая информация. Она сопровождает разработку новых изделий, материалов, конструкций, агрегатов, технологических процессов. Научную

и техническую информацию объединяют термином научно-техническая информация.

Верхним уровнем информации как результата отражения окружающей действительности (результата мышления) являются знания. Знания возникают как итог теоретической и практичес-кой деятельности. Информация в виде знаний отличается высокой структуризацией. Это позво-ляет выделить полезную информацию при анализе окружающих нас физических, химических

и прочих процессов и явлений. На основе структурирования информации формируется информа-ционная модель объекта. По мере развития

общества информация как совокупность научно-технических данных и знаний превращается в базу системы информационного обслуживания научно-технической деятельности общества.

общества информация как совокупность научно-технических данных и знаний превращается в базу системы информационного обслуживания научно-технической деятельности общества.

С развитием общества возникает необходимость целесообразной организации информацион-ного ресурса, т.е. концентрации имеющихся фактов, данных и знаний по направлениям науки

и техники. Признание информации как ресурса и появление понятия информационный ресурс дало толчок развитию нового научного направления – информатики. Информатика как область науки и техники связана со сбором и переработкой больших объемов информации на основе современных программно-аппаратных средств вычислительной техники и техники связи.

Важным аспектом информации является ее главенствующая роль в процессе управления.

Круг объектов управления чрезвычайно широк и разнообразен: экономика, территория, социальная сфера, производство, научный эксперимент, образование и др.

При анализе процесса управления ввиду сложности объекта осуществляют его расчленение на части по различным признакам. Одним из главных признаков является вид иерархии. Характерны следующие виды иерархии: временная, пространственная, функциональная, ситуационная и информационная. Следует отметить, что деление какой-либо системы на части не может быть однозначным, так как выделение границ между частями является всегда в какой-либо мере субъективным. Выбор того или иного принципа выделения составных частей должен удовлетворять следующим основным условиям: обеспечивать их максимальную автономность; учитывать необходимость координации их действий для достижения общей цели функцио-нирования, а также совместимость отдельных частей.

Признаком временной иерархии является интервал времени от момента поступления инфор-мации о состоянии объекта управления до момента выдачи управляющего воздействия. Чем больше интервал, тем выше уровень (ранг) элемента. Управление может осуществляться в реальном времени с интервалом, равным суткам, декаде, месяцу, кварталу. Причем управляющий интервал выбирается не произвольно, а исходя из критериев, определяющих устойчивость и эффективность функционирования всей системы.

Признаком пространственной иерархии является площадь, занимаемая объектом управления. Чем больше площадь объекта, тем выше его ранг. Данный признак является субъективным, так как не всегда площадь, занимаемая объектом, соответствует ее значимости, и ее можно исполь-зовать в случае аналогичности параметров элементов одного уровня.

В основе функциональной иерархии лежит функциональная зависимость (подчиненность) элементов системы. Такое разделение также является субъективным, так как в этом случае трудно выделить границы между элементами системы.

Деление на уровни в ситуационной иерархии осуществляется в зависимости от эффекта, вызываемого той или иной ситуацией, например, от ущерба, возникающего в результате аварии или выхода из строя оборудования.

В настоящее время информационная иерархия является очень существенной. В основе деления на уровни лежит оперативность и обновляемость информации. Именно через эти харак-теристики прослеживается иерархия информации по уровням управления предприятием.

На первом уровне хранится и обрабатывается повторяющаяся, часто обновляющаяся информация, необходимая для повседневной деятельности, т.е. для оперативного управления. Следующий уровень составляет информация более обобщенная, чем оперативная, и используемая не так часто. Информация группируется по функциональным областям и применяется для поддержки принятия решения по управлению производством. На верхнем уровне хранится и обрабатывается стратегическая информация для долгосрочного планирования. Для нее характерны высокая степень обобщенности, неповторяемость, непредсказуемость и редкое использование.

В общем виде функциональная модель процесса управления представлена на рис. 2.1. Учет информации об объекте управления состоит в регистрации, классификации и идентификации. На основе разнообразных математических моделей, описывающих реальное и требуемое состояние объекта, и критериев оптимальности анализируют информацию о состоянии объекта управления. Окончательная модель прогнозируемого состояния объекта управления формируется в виде плана. Отклонения от плана, возникающие за счет внешних воздей

ствий, корректируют путем сравнения учетной и плановой информации, нового анализа и формирования управляющих воздействий (регулирования).

ствий, корректируют путем сравнения учетной и плановой информации, нового анализа и формирования управляющих воздействий (регулирования).

Рис. 2.1. Функциональная модель процесса управления

В большинстве случаев при информационном анализе процесса управления обычно рассмат-ривают пассивную форму проявления информации, отражающую свойства внешней среды, объекта управления и самой управляющей системы. Однако не менее важное значение имеет

и активная форма информации, являющаяся причиной изменения состояния управляемого объекта.

Принято выделять следующие качественно различимые формы проявления информации:

- осведомляющую Iос;

- преобразующую Iп;

- принятия решения Iпр;

- управляющую Iу.

Осведомляющая информация – это информация о состоянии внешней среды, объекта управления и управляющей системы. Преобразующая информация – информация, содержа-щаяся в алгоритмах управления. Информация принятия решения является отражением образов

и целей на конечное множество принимаемых решений. Управляющая информация – информация, вызывающая целенаправленное изменение состояния объекта управления.

В любой системе управления можно выделить два информационных канала: целевой

и рабочий. В целевом канале на основе информационных процессов происходит выбор цели

и принятие решения по выбору управляющего воздействия. В рабочем канале формируется информация, реализуемая исполнительным органом, осуществляющим целенаправленное изменение состояния объекта управления через вещественно-энергетические характеристики. Целевой канал может находиться как на одном уровне иерархии с рабочим, так и на более высоком. На рис. 2.2 представлена информационная структура системы управления, где выделены целевой и рабочий каналы, а также приведены основные формы проявления информации.

Рис. 2.2. Информационная структура системы управления

Классификация информации

С точки зрения обработки информации на компьютерах информация может классифициро-ваться по признакам, отражающим структуру данных и форму представления информации (табл. 2.1).

Таблица 2.1

Классификация информации

| Основание для классификации | Класс информации | |||

| По уровням сложности | Сигнал | Сообщение, документ | Информационный массив | Информационный ресурс |

| По типу сигнала | Аналоговый (непрерывный) | Цифровая (дискретная) | - | - |

| По уровням доступа и организации | Данные в регистровой памяти | Данные в оперативной памяти | Файлы данных на внешних устройствах | Базы данных |

| По способам кодирования и представления | Цифровая | Символьная | Графическая | - |

| По организации данных | Табличная | Текстовая | Графическая | - |

Сигнал – носитель информации в виде изменяющейся физической величины, используемый для передачи данных. Например, в вычислительных машинах применяются электрические сигналы в виде непрерывно или дискретно изменяющегося электрического напряжения или электрического тока.

Аналоговый сигнал – носитель информации в виде непрерывно изменяющегося электрического напряжения или электрического тока. Переменная во времени амплитуда аналогового сигнала соответствует количественной характеристике переносимой им информации и часто представляет измеренную физическую величину, например температуру, скорость. Для обработки переносимой аналоговым сигналом информации на компьютере необходим аналого-цифровой преобразователь.

Цифровой сигнал – электрический сигнал, напряжение которого может изменяться только дискретно, находясь в каждый момент времени на одном из нескольких (обычно двух) уровней. Каждый уровень имеет свои границы – пороги и соответствует определенной цифре. В вычис-лительной технике применяются двухуровневые цифровые сигналы, которые иногда называют двоичными, поскольку в них один уровень (обычно высокий) соответствует цифре 1 (истина),

а другой – 0 (ложь).

Сообщение – это:

- информация о ходе или состоянии вычислительного процесса, выдаваемая пользователю компонентами вычислительной системы (например, сообщение об ошибке, выдаваемое опера-ционной системой, обрабатывающей или обслуживающей программой и содержащее сведения

о месте, типе и характере ошибки в программе пользователя);

- порция данных, оформленная для передачи данных принятым образом в этой сети ЭВМ или системе компьютерной связи. Например, сообщение электронной почты. Сообщение имеет, как правило, заголовок и признак окончания сообщения. Заголовок содержит информацию об отпра-вителе и получателе сообщения (например, их имена и адреса), сведения о содержании и длине сообщения и времени его отправления;

- средство синхронизации и обмена информацией между параллельными вычислительными процессами.

Методы получения информации

Информацию мы получаем всевозможными способами: обмен информацией между людьми

в процессе разговорного общения, печатные издания, различные средства коммуникации – радио, телефон, телевидение, компьютер.

Откуда появляется новая информация? Ежедневно человек накапливает определенное количество информации – некоторый опыт, являющийся важнейшим методом получения информации (рис. 2.3).

МЕТОДЫ

МЕТОДЫ

ПОЛУЧЕНИЯ

ИНФОРМАЦИИ

|

Рис. 2.3. Методы получения информации

В прошлом этот метод был основным и единственным для получения информации в жизни

и развитии общества. Множество достижений было получено опытным путем, процессом накоп-ления опыта и выводом определенных умозаключений.

В отличие от этого существовал и до сих пор существует так называемый метод проб

и ошибок. В настоящее время он называется эвристическим. При эвристическом подходе проводятся многократные эксперименты, после которых отбирают наиболее удачные варианты. Этот метод длительный и трудоемкий. Однако эвристический метод является недостаточно эффективным.

Научный подход характеризуется тем, что производится не беспорядочный перебор всех возможных вариантов, а целенаправленный поиск. При проведении исследования на научной платформе изучают, анализируют все известные достижения в конкретной области, проводят опыты. В результате применения целенаправленного поиска люди создали новые материалы

и процессы, не известные природе. Этому поиску способствует развитие современной техники, которая позволяет обрабатывать большие объемы информации и получать все новые и новые результаты.

Свойства информации

Информация является динамическим объектом, образующимся в момент взаимодействия объективных данных и субъективных методов. Как и всякий объект, она обладает свойствами (объекты различимы по своим свойствам). Характерной особенностью информации, отличающей ее от других объектов природы и общества, является зависимость свойств информации как от свойств данных, составляющих ее содержательную часть, так и от свойств методов, взаимодействующих с данными в ходе информационного процесса. По окончании информа-ционного процесса свойства информации переносятся на свойства новых данных, то есть свойства методов могут переходить на свойства данных.

Рассмотрим наиболее важные свойства информации с позиций изучаемой дисциплины.

Объективность и субъективность информации. Понятие объективности информации являет-ся относительным. Это понятно, если учесть, что методы являются субъективными. Более объективной принято считать ту информацию, в которую методы вносят меньший субъективный элемент. Так, например, принято считать, что в результате наблюдения фотоснимка природного объекта или явления образуется более объективная информация, чем в результате наблюдения рисунка того же объекта, выполненного человеком. В ходе информационного процесса степень объективности информации всегда понижается. Это свойство учитывают, например, в правовых дисциплинах, где по-разному обрабатываются показания лиц, непосредственно наблюдавших события или получивших информацию косвенным путем (посредством умозаключений или со слов третьих лиц). В не меньшей степени объективность информации учитывают в исторических дисциплинах. Одни и те же события, зафиксированные в исторических документах разных стран

и народов, выглядят совершенно по-разному. У историков имеются свои методы для тестирования объективности исторических данных и создания новых, более достоверных данных путем сопоставления, фильтрации и селекции исходных данных. Обратим внимание на то, что здесь речь идет не о повышении объективности данных, а о повышении их достоверности (это совсем другое свойство).

Полнота информации во многом характеризует качество информации и определяет достаточ-ность данных для принятия решений или для создания новых данных на основе имеющихся. Чем полнее данные, тем шире диапазон методов, которые можно использовать, тем проще подобрать метод, вносящий минимум погрешностей в ход информационного процесса.

Адекватность информации – это степень соответствия информации, полученной в информа-ционном процессе, реальному объективному состоянию дела. Неадекватная информация может образовываться при создании новой информации на основе неполных или недостоверных данных. Однако и полные, и достоверные данные могут приводить к созданию неадекватной информации

в случае применения к ним неадекватных методов.

Доступность информации – мера возможности получить ту или иную информацию. На степень доступности информации влияют одновременно как доступность данных, так и доступность адекватных методов для их интерпретации. Отсутствие доступа к данным при наличии адекватных методов обработки данных приводят к одинаковому результату: информация оказывается недоступной. Отсутствие адекватных методов для работы с данными во многих случаях приводит к применению неадекватных методов, в результате чего образуется неполная, неадекватная или недостоверная информация.

Актуальность информации – это степень соответствия информации текущему моменту времени. Поскольку информационные процессы растянуты во времени, то достоверная и адекват-ная, но устаревшая информация может приводить к ошибочным решениям. Необходимость поиска (или разработки) адекватного метода для работы с данными может приводить к такой задержке

в получении информации, что она становится неактуальной и ненужной. На этом, в частности, основаны многие современные системы шифрования данных с открытым ключом. Лица, не владеющие ключом (методом) для чтения данных, могут заняться поиском ключа, поскольку алгоритм его работы доступен, но продолжительность этого поиска столь велика, что за время работы информация теряет актуальность и, соответственно, связанную с ней практическую ценность.

Точность информации определяется степенью близости получаемой информации к реальному состоянию объекта, процесса, явления. Для информации, отображаемой цифровым кодом, известны четыре классификационных понятия точности:

- формальная точность, измеряемая значением единицы младшего разряда числа;

- реальная точность, определяемая значением единицы последнего разряда числа, верность которого гарантируется;

- максимальная точность, которую можно получить в конкретных условиях функционирова-ния системы;

- необходимая точность, определяемая функциональным назначением показателя.

Достоверность информации определяется ее свойством отражать реально существующие объекты с необходимой точностью. Измеряется достоверность информации доверительной вероятностью необходимой точности, т.е. вероятностью того, что отображаемое информацией значение параметра отличается от истинного значения этого параметра в пределах необходимой точности.

Устойчивость информации отражает ее способность реагировать на изменения исходных данных без нарушения необходимой точности. Устойчивость информации, как и репрезентатив-ность, обусловлена выбранной методикой ее отбора и формирования.

Своевременность информации означает ее поступление не позже заранее назначенного момента времени, согласованного со временем решения поставленной задачи.

Измерение информации

В настоящее время получили распространение подходы к определению понятия «количество информации», основанные на том, что информацию, содержащуюся в сообщении, можно нестрого трактовать в смысле ее новизны или, иначе, уменьшения неопределенности наших знаний об объекте.

В научном плане понятие «информация» связывается с вероятностью осуществления того или иного события.

Вероятность – числовая характеристика степени возможности наступления события. Вероят-ность достоверного события (обязательно должно произойти) равна 1, невозможного события

(не произойдет никогда) – 0. Вероятность случайного события лежит в интервале (0, 1). Например, вероятность выпадения «орла» при подбрасывании монеты равна 1/2, а вероятность выпадения каждой из граней при игре в кости – 1/6.

Случайным называется событие, которое может произойти, а может и не произойти. Приме-рами случайных событий могут служить выпадение «орла» при подбрасывании монеты или число очков (т.е. выпадение определенной грани) при игре в кости.

Американский инженер Р. Хартли процесс получения информации рассматривал как выбор одного сообщения из конечного заранее заданного множества из N равновероятных сообщений,

а количество информации I, содержащееся в выбранном сообщении, определил как двоичный логарифм N. Формула Хартли:

I = log2N.

Допустим, нужно угадать одно число из набора чисел от единицы до ста. По формуле Хартли можно вычислить, какое количество информации для этого требуется: I = log2100 = 6,644, т.е. сообщение о верно угаданном числе содержит количество информации, приблизительно равное 6,644.

Приведем примеры равновероятных сообщений:

- при бросании монеты: «выпала решка», «выпал орел»;

- на странице книги: «количество букв четное», «количество букв нечетное».

Определим теперь, являются ли равновероятными сообщения «первой выйдет из дверей здания женщина» и «первым выйдет из дверей здания мужчина». Однозначно ответить на этот вопрос нельзя. Все зависит от того, о каком именно здании идет речь. Если это, например, станция метро, то вероятность выйти из дверей первым одинакова для мужчины и женщины, а если это военная казарма, то для мужчины эта вероятность значительно выше, чем для женщины.

Для задач такого рода американский ученый Клод Шеннон предложил в 1948 году другую формулу определения количества информации, учитывающую возможную неодинаковую вероятность сообщений в наборе.

Формула Шеннона:

I = –(p1* log2 pl + p2* log2 р2 + . . . + pN *log2 pN),

где * – знак умножения; pi – вероятность того, что именно i-e сообщение выделено в наборе из

N сообщений.

Если вероятности pl, ..., pN равны, то каждая из них равна 1/N, и формула Шеннона превращается в формулу Хартли.

Анализ формулы показывает, что чем выше вероятность события, тем меньшее количество информации возникает после его осуществления, и наоборот.

Если вероятность равна 1 (т.е. событие достоверно), количество информации равно 0. Если вероятность свершения или несвершения какого либо события одинакова, т.е. равна 1/2, то количество информации, которое несет с собой это событие, равно 1. Это – единица измерения информации. Она получила наименование бит.

Если событие имеет m равновероятных исходов, как при подбрасывании монеты или при игре в кости, то вероятность конкретного исхода равна 1/m, и формула Шеннона приобретает вид:

I = log2m.

В этом случае I = 1 биту при m = 2. Для информации об исходе такого события достаточно двух символов (например, 0 и 1). Система счисления, в которой используется только два символа, называется двоичной.

Поэтому бит можно также определить как количество информации, которое содержит один разряд двоичного числа (отсюда название «бит»: binary digit – двоичный разряд). Бит в теории информации – количество информации, необходимое для различения двух равновероятных сообщений.

Количество информации, равное 8 битам, называется байтом.В восьми разрядах можно записать 256 различных целых двоичных чисел от 00000000 до 11 111111.

Широко используются более крупные производные единицы информации:

1 килобайт (кбайт) = 1024 байт;

1 Мегабайт (Мбайт) = 1024 кбайт;

1 Гигабайт (Гбайт) = 1024 Мбайт.

В последнее время в связи с увеличением объемов обрабатываемой информации входят в употребление такие производные единицы, как:

1 Терабайт (Тбайт) = 1024 Гбайт;

1 Петабайт (Пбайт) = 1024 Тбайт.

За единицу информации можно было бы выбрать количество информации, необходимое для различения, например, десяти равновероятных сообщений. Это будет не двоичная (бит), а десятич-ная (дит) единица информации.

|

Просмотров 2381 |

|

|