Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)

Биология (6393)

География (744)

История (25)

Компьютеры (1497)

Кулинария (2184)

Культура (3938)

Литература (5778)

Математика (5918)

Медицина (9278)

Механика (2776)

Образование (13883)

Политика (26404)

Правоведение (321)

Психология (56518)

Религия (1833)

Социология (23400)

Спорт (2350)

Строительство (17942)

Технология (5741)

Транспорт (14634)

Физика (1043)

Философия (440)

Финансы (17336)

Химия (4931)

Экология (6055)

Экономика (9200)

Электроника (7621)

Расчет пропускной способности перегонов при параллельном графике

|

|

Глава 26

МЕТОДЫ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАСЧЕТА ПРОПУСКНОЙ И ПРОВОЗНОЙ СПОСОБНОСТИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ЛИНИЙ

Общие принципы расчета

Пропускной способностью железнодорожного участка называют максимальные размеры движения в поездах (парах поездов), которые могут быть реализованы по нему за единицу времени (сутки, час) в зависимости от имеющихся постоянных устройств (числа главных путей,

средств связи по движению поездов), типа и мощности тяговых средств и способа организации движения (типа графика).

Провозной способностью железнодорожной линии называется наибольшая величина грузопотока (в миллионах тонн), которая может быть освоена линией в течение года. Провозная способность линии зависит от ее пропускной способности, норм массы грузовых поездов, структуры поездопотока по категориям поездов и грузопотока по родам грузов и выражает мощность линии, используемую для выполнения грузовых перевозок при обеспечении пропуска заданного числа пассажирских и других поездов срочного обращения.

Для однопутных линий с равными размерами движения по направлениям пропускная способность выражается числом пар поездов установленной массы обоих направлений, а для двухпутных линий и однопутных при непарном графике - числом поездов установленной массы для каждого направления в отдельности. Число поездов или пар поездов, которое может пропустить железнодорожная линия, определяют обычно за суточный период. Для пригородных участков с интенсивным пассажирским движением из-за большой неравномерности движения пропускная способность определяется не только за сутки, но и за период наибольшей загрузки участка - час пик.

Различают наличную и потребную пропускные способности. Наличная пропускная способность линии- это максимальные размеры движения поездов, которое могут быть реализованы в зависимости от ее технического оснащения. Потребная пропускная способностьлинии - число поездов, которое необходимо реализовать для выполнения государственного плана перевозок.

Соответственно различают наличную и потребную провозные способности линии, получаемые как результат возможного использования её мощности на осуществление грузовых перевозок при соответствующем удовлетворении потребностей пассажирского движения. Пропускную способность рассчитывают исходя из полного использования всех технических средств. Однако она должна иметь резерв, устанавливаемый по технико-экономическим соображениям и выражаемый разностью между наличной (или проектируемой) пропускной способностью и потребной, т.е. заданными (или планируемыми) на перспективу. Допустимый коэффициент заполнения пропускной способности участков по перегонам принимается равным на двухпутных линиях - 0,91, участках с двухпутными вставками-0,87 и на однопутных линиях-0,85.

Пропускная способность железнодорожных участков определяется как в целом для железнодорожной линии или участка, так и по отдельным элементам и устройствам: перегонам, станциям, локомотивным депо, устройствам электроснабжения, водоснабжения и другим железнодорожным устройствам, предназначенным для обслуживания движения поездов.

Провозную способность определяют обычно в целом для железнодорожной линии.

Результативная пропускная способностьучастков определяется на основе данных о пропускной способности отдельных устройств, а направлений в целом на основе результативной пропускной способности участков. Результативную пропускную способность отдельных участков устанавливают по следующим элементам:

· по перегонам (число главных путей, длина перегонов, профиль пути, устройства автоматики и связи, путевое развитие промежуточных раздельных пунктов, устройства энергоснабжения);

· по станциям (приемо-отправочные пути и стрелочные горловины);

· по деповскому хозяйству (стойла для периодического осмотра и ремонта электровозов и тепловозов, устройства для экипировки локомотивов и ходовые пути);

· по устройствам электроснабжения (тяговые агрегаты, силовые трансформаторы тяговых подстанций и контактная сеть).

Наименьшая из пропускных способностей этих элементов может ограничивать пропускную способность данной производственной единицы в целом и определять значение результативной.

Пропускная способность устанавливается для участков железно дорожных линий с одинаковыми на всем протяжении техническом оснащением, мощность грузопотока и размерами пассажирского движения. Начальными и конечными пунктами таких участков являются сортировочные и участковые станции, зонные станции пригородных участков, а иногда промежуточные станции зарождения и погашения грузопотоков отправительских маршрутов.

Пропускную способность каждого отдельного элемента технических устройств определяют по его суточной или часовой производительности и мощности, расходуемой на обслуживание одного поезда или одной пары поездов. В общем виде зависимость между этими величинами может быть выражена

(2.6)

(2.6)

где М - общая мощность устройства; Мп - часть мощности устройства, расходуемая на обслуживание потребностей, не связанных непосредственно с движением поездов; т- мощность устройства, расходуемая на обслуживание одного поезда или одной пары поездов;  - коэффициент, учитывающий долю суточного бюджета времени, которая используется для пропуска поездов при вероятных отказах в работе технических средств.

- коэффициент, учитывающий долю суточного бюджета времени, которая используется для пропуска поездов при вероятных отказах в работе технических средств.

Например, при расчете пропускной способности перегонов и станций суточная мощность выражается поездо-часами, которые могут быть использованы для пропуска поездов соответственно по перегону или через станцию за сутки. Мощность, расходуемая на пропуск одного поезда или пары поездов, выражается временем (поездо-часами) занятия перегона или элемента, ограничивающего пропускную способность станции поездом (парой поездов). Мп в данном случае выражает время (поездо-часы), в течение которого перегон или элемент станции не может быть использован для пропуска поездов из-за выполнения работ по ремонту пути, производства маневровой работы и т.п.

Расчет пропускной способности по формуле (26.1) называется непосредственным расчетом. Он может быть использован лишь при однородной структуре поездопотока, когда величина т имеет постоянное значение для всех поездов. В действительности по линии пропускают поезда различных категорий. Для расчета пропускной способности технических устройств при разнородной структуре поездопотока используют два принципиально отличающихся метода.

По одному из них, разработанному применительно к условиям наших железных дорог, вначале устанавливается максимальная пропускная способность в поездах или парах поездов категории, преобладающей (основной) на данной линии. Поезда других категорий через определенные эквиваленты приводятся к поездам основной (расчетной) категории. Так, например, пропускная способность участков по перегонам рассчитывается первоначально для параллельного графика и выражается в поездах только одной категории, обычно грузовых, а при специализации линии для пассажирского движения - в пассажирских поездах соответствующей категории (пригородных, дальних). Затем оценивается влияние на пропускную способность поездов, следующих с другими скоростями, т. е. рассчитывается пропускная способность непараллельного графика. По другому методу, применяемому на железных дорогах Германии и Японии, пропускную способность определяют без выделения расчетной категории поездов, а с учетом вероятностной природы относительного взаиморасположения на графике поездов разных категорий.

Из всех элементов линии наиболее часто пропускную способность ограничивают перегоны и станции. Пропускную способность перегонов, как отдельных элементов линии, рассчитывают при параллельном графике, а всей линии-при непараллельном графике.

Расчет пропускной способности перегонов при параллельном графике

Пропускная способность перегона зависит от типа графика, перегонного времени хода, станционных интервалов и интервалов в пакете, а также от путевого развития раздельных пунктов.

В общем виде пропускная способность (пар поездов) перегона согласно формуле ( 26.1 ) может быть выражена зависимостью

( 26.2 )

( 26.2 )

где Тnep- период графика, мин; tтехн - продолжительность технологического окна, мин;  - коэффициент надежности работы технических устройств

- коэффициент надежности работы технических устройств

.

Под технологическим окном понимается свободный от пропуска поездов промежуток времени, предоставляемый в графике движения и необходимый для выполнения работ по текущему содержанию и ремонту устройств пути, контактной сети, сигнализации, централизации и блокировки [Мп в формуле (26.1)]. Продолжительность технологического окна зависит от типа применяемых машин и механизмов, а также от принятой технологии работ. Продолжительность технологического окна в расчетах наличной пропускной способности принимается равной на двухпутных линиях и участках со вставками для безостановочного скрещения поездов -120 мин и однопутных участках -60 мин.

Значение  колеблется в диапазоне 0,86-0,98 для двухпутных линий и 0,87-0,98-для однопутных. Меньшее значение

колеблется в диапазоне 0,86-0,98 для двухпутных линий и 0,87-0,98-для однопутных. Меньшее значение  соответствует условиям, когда минимальный межпоездной интервал автоблокировки составляет 6 мин и относительно мала доля пассажирских поездов.

соответствует условиям, когда минимальный межпоездной интервал автоблокировки составляет 6 мин и относительно мала доля пассажирских поездов.

Часовая наличная пропускная способность по перегонам определяется без учета технологических окон и коэффициента надежности работы технических устройств. В этом случае tтехн = 0, а  = 1 (формула 26.2).

= 1 (формула 26.2).

Периодом графика на однопутных участкахявляется время занятия перегона группой поездов, характерной для данного типа графика. Периодом графика на двухпутных участкахна линиях с автоблокировкой является интервал между поездами, а на линиях с полуавтоматической блокировкой время занятия перегона одним поездом и станционного интервала попутного следования.

Пропускная способность при параллельном графике рассчитывается для каждого перегона. Перегон с минимальной пропускной способностью называется ограничивающим, определяющим результативную пропускную способность участка в целом.

Период графика ограничивающего перегона при заданном времени хода пары поездов и определенных станционных интервалах может принимать различные значения в зависимости от порядка пропуска поездов через раздельные пункты, ограничивающие перегон.

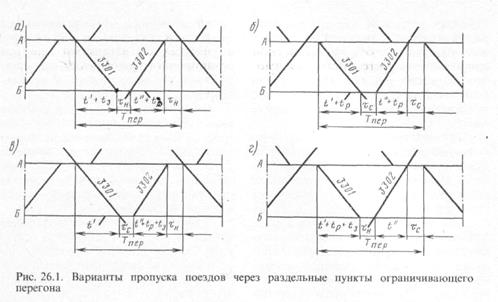

Возможны четыре варианта пропуска поездов через раздельные пункты ограничивающего перегона: оба поезда пропускаются на перегон без остановки (рис. 26.1, а); оба поезда пропускаются без остановки с перегона (рис. 26.1,6); нечетные поезда пропускаются безостановочно через оба ограничивающих перегон раздельных пункта (рис. 26.1, в); также пропускаются четные поезда (рис. 26.1, г). В каждом случае пропуска поездов через станции, ограничивающие перегон, периоды графика перегона отличаются входящими в них станционными интервалами и добавочным временем на разгон и замедление.

|

Пропускная способность рассчитывается, как правило, по варианту, при котором сумма станционных интервалов и добавочного времени на разгон и замедление наименьшая. Однако на выбор варианта пропуска поездов по станциям, ограничивающим перегон, может оказывать влияние профиль пути на подходах к станциям. Так, если за раздельным пунктом А по ходу движения четного поезда есть затяжной подъем, то через этот раздельный пункт поезд 3302 надо пропускать безостановочно и, следовательно, для перегона А-Б могут быть применены только схемы, приведенные на рис. 26.1, б или 26.1, г. Наличие стоянок по техническим надобностям на

одной из станций, ограничивающих данный перегон, также может предопределять схему пропуска поездов через эту станцию.

Таким образом, пропускная способность ограничивающего участка при обычном графике составит, пар поездов:

(26.3)

(26.3)

где t'x , t"x  - время хода нечетного и четного поездов по перегону без учета времени на разгон и замедление при остановках, мин; τа τб- станционные интервалы на станциях, ограничивающих перегон, мин; τрз- добавочное время на разгон и замедление, приходящееся на оба поезда, мин.

- время хода нечетного и четного поездов по перегону без учета времени на разгон и замедление при остановках, мин; τа τб- станционные интервалы на станциях, ограничивающих перегон, мин; τрз- добавочное время на разгон и замедление, приходящееся на оба поезда, мин.

Так как большую часть периода графика составляет время хода пары поездов по перегону t'x + t"x, то ограничивающим в большинстве случаев является перегон с наибольшим временем хода пары поездов так называемый максимальный или во всяком случае отличающийся от максимального не более чем на 2-3 мин. При наличии на участке перегонов близких по суммарному времени хода пары поездов к максимальному ограничивающий перегон устанавливается с учетом взаимосвязи порядка пропуска поездов по перегонам участка. Для этого рассматриваются общие схемы пропуска поездов по части участка, включающей близкие к максимальному перегоны и перегоны, расположенные между ними.

Пропускную способность по формуле (26.2) удобно рассчитывать лишь при однотипном периоде графика движения поездов. В реальных условиях даже при параллельном графике порядок пропуска поездов по перегонам в течение суток приходится изменять. Необходимость изменения последовательности пропуска поездов вызывается непарностью размеров движения по направлениям, целесообразностью пачечной и пакетной прокладки линий хода поездов и другими причинами. В этих условиях приходится иметь дело с различными периодами графика в течение суток. В связи с этим рассчитывать пропускную способность удобнее по условию

, (26.4)

, (26.4)

где Ni — поезда (пары поездов) с однотипной схемой пропуска по ограничивающему перегону; I = 1, 2, ..., n-номера используемых в графике движения схем пропуска поездов по ограничивающему перегону; Ti -время суток, занимаемое поездами данной схемы.

Условие (26.4) представляет собой баланс суточного времени ограничивающего перегона, используемого для пропуска поездов в различных схемах (порядок следования по перегону). Исходя из этого условия, определяется пропускная способность при непарном обычном, парном и непарном частично-пакетном графиках движения.

На однопутных участках с устойчивой непарностьюразмеров движения, когда число грузовых поездов в одном направлении составляет менее 90% числа поездов в другом, пропускная способность определяется при непарном и непакетном графике. Ее рассчитывают для каждого направления отдельно на заданное отношение  числа обратных поездов No6p к числу поездов преимущественного направления Nnp.

числа обратных поездов No6p к числу поездов преимущественного направления Nnp.

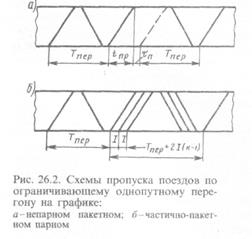

Общее суточное время занятия ограничивающего перегона (рис. 26.2, а) складывается из повторяющихся промежутков времени: периодов парного графика Тпер и интервалов времени между попутно следующими поездами преимущественного направления tnp + τп.

|

Учитывая, что число повторяющихся периодов графика за сутки равно числу поездов обратного направления, а число интервалов между попутными поездами - разности числа поездов по направлениям, получим

,

,

откуда

.

.

Пропускная способность в обратном направлении составит

.

.

При парном частично-пакетном графике суточное время ограничивающего перегона (рис. 26.2, б) занято поездами одиночной и пакетной прокладки. Баланс времени выражается условием

, (25.6)

, (25.6)

где Nчп - искомая пропускная способность в парах поездов; Nnaк - число пар поездов, следующих по ограничивающему перегону в пакетах; Таер- период обычного графика, мин.; I- интервал между поездами в пакете, мин; I- интервал между поездами в пакете, мин; k- число поездов в одном пакете.

Первое и второе слагаемые правой части равенства (26.5) представляют собой часть времени суток, занимаемую для пропуска соответственно одиночных и пакетных поездов.

Заменяя в равенстве (26.5)  найдем пропускную способность

найдем пропускную способность

. (26.6)

. (26.6)

Из-за больших стоянок поездов при скрещениях пакетов между собой и при обгоне их пассажирскими поездами, а также в связи с потребностью в большом числе дополнительных станционных путей для обеспечения скрещений и обгона пакетов на практике обычно ограничивают число поездов в пакете двумя. При двух поездах в пакете пропускная способность

. (26.7)

. (26.7)

Для определения условий повышения пропускной способности при применении частично-пакетного графика вместо обычного сравним выражения (26.7) и (26.3):

.

.

Отсюда после преобразований получим

В средних условиях работы однопутных линий пропускная способность при частично-пакетном графике и двух поездах в пакете повышается против обычного графика на 15-20% при αп = 0,5 и на 20-30% при αп = 0,67. При значительной неидентичности перегонов возможно увеличение на ограничивающем перегоне числа пакетов и числа поездов в пакете, что позволяет еще больше повысить пропускную способность пакетного графика. Формула для расчета пропускной способности при полном пакетном графике может быть получена из формулы (26.7) подстановкой αп = 1. Однако следует иметь в виду, что возможный коэффициент пакетности графика зависит от путевого развития раздельных пунктов участка. Применение полностью пакетного графика требует наличия не менее трех путей на каждом раздельном пункте.

При непарном частично-пакетном графике непарность достигается применением разной степени пакетности по направлениям. Баланс суточного времени на перегоне выражается равенством

(26.8)

(26.8)

где  - число поездов преимущественного направления, пропускаемых по ограничивающему перегону в пакетах; кпр - число поездов в пакете для преимущественного направления.

- число поездов преимущественного направления, пропускаемых по ограничивающему перегону в пакетах; кпр - число поездов в пакете для преимущественного направления.

Вычитаемое  в равенстве (26.8) представляет собой сокращение времени занятия перегона поездами, следующими в пакетах, по сравнению с парным графиком.

в равенстве (26.8) представляет собой сокращение времени занятия перегона поездами, следующими в пакетах, по сравнению с парным графиком.

Учитывая, что  ,

,

, kпр =2, после преобразований получим

, kпр =2, после преобразований получим

где  - коэффициент пакеты ости в преимущественном направлении.

- коэффициент пакеты ости в преимущественном направлении.

Пропускная способность перегонов на однопутных участках с раздельными пунктами продольного типа или двухпутными вставками, позволяющими производить безостановочные скрещения поездов, определяется следующим образом.

Для каждого раздельного пункта продольного типа или двухпутной вставки предварительно устанавливается положение расчетных осей (р. о.) и оси безостановочного скрещения (о. б. с.) поездов (рис. 26.3).

|

Расчетная ось определяется положением середины поезда, прибывшего с однопутного перегона на раздельный пункт продольного типа или двухпутную вставку непосредственно после освобождения им стрелочной горловины. Ось безостановочного скрещения расположена, как правило, посередине раздельного пункта продольного типа (двухпутной вставки) на равном удалении по времени хода пары поездов от его расчетных осей.

При организации безостановочного скрещения на одном из раздельных пунктов, ограничивающих перегон (см. рис. 26.3, а), пропускная способность последнего равна

, (26.9)

, (26.9)

где t', t"-время хода поездов соответственно в нечетном и четном направлениях между осями остановочного и безостановочного скрещений (с учетом разгона и замедления при остановках и снижении скорости), мин; t' + t" = t'одн+

где t', t"-время хода поездов соответственно в нечетном и четном направлениях между осями остановочного и безостановочного скрещений (с учетом разгона и замедления при остановках и снижении скорости), мин; t' + t" = t'одн+  +τсб ; t'одн,

+τсб ; t'одн,  - времена хода нечетного и четного поездов на однопутной части перегона, мин; τсб - интервал безостановочного скрещения поездов по расчетной оси I, равный полусумме времени хода нечетного и четного поездов по раздельному пункту продольного типа (двухпутной вставке), мин.

- времена хода нечетного и четного поездов на однопутной части перегона, мин; τсб - интервал безостановочного скрещения поездов по расчетной оси I, равный полусумме времени хода нечетного и четного поездов по раздельному пункту продольного типа (двухпутной вставке), мин.

Если положение оси безостановочного скрещения можно изменять (как правило, на двухпутной вставке), его выбирают так, чтобы обеспечить наибольшую пропускную способность на всем участке. Например, если перегон А-Б (см. рис. 26.3,а) - ограничивающий, ось безостановочного скрещения смещают в направлении станции Б.

При организации безостановочного скрещения на обоих раздельных пунктах, ограничивающих перегон, или на двухпутных вставках (рис. 26.3,6):

,

,

где t' + t" -сумма времени хода нечетного и четного поездов между осями безостановочного скрещения, равная сумме времен хода этих поездов по однопутной части перегона и интервалов безостановочного скрещения по расчетным осям I и II;  .

.

При организации безостановочных скрещений на всем участке оси безостановочных скрещений поездов размещаются на вставках второго пути таким образом, чтобы обеспечивалась идентичность перегонов между ними. При этом пропускные способности перегонов будут равны.

В случае наличия на перегоне двухпутной вставки, позволяющей осуществлять безостановочные скрещения поездов (рис. 26.3, в), пропускная способность перегона определяется по формуле (26.9), в знаменатель которой представляется больший из периодов:

где t'A, ,  -времена хода соответственно нечетного и четного поездов между станцией А и двухпутной вставкой и интервал безостановочного скрещения по расчетной оси I, мин;

-времена хода соответственно нечетного и четного поездов между станцией А и двухпутной вставкой и интервал безостановочного скрещения по расчетной оси I, мин;  - то же между станцией Б и двухпутной вставкой, ограниченной расчетной осью II, мин.

- то же между станцией Б и двухпутной вставкой, ограниченной расчетной осью II, мин.

Пропускную способность линии с двухпутными вставками можно выразить в зависимости от среднего расстояния между центрами двухпутных вставок /ц и средней ходовой скорости vx (tтехн выражается в часах).

.

.

При организации безостановочных скрещений пакетов поездов на вставках увеличенной длины, или представляющих собой двухпутные перегоны между раздельными пунктами, пропускная способность участка равна

,

,

где  - среднее расстояние между центрами двухпутных вставок, обеспечивающих безостановочное скрещение пакетов поездов.

- среднее расстояние между центрами двухпутных вставок, обеспечивающих безостановочное скрещение пакетов поездов.

На двухпутных участках, не оборудованных автоблокировкой, применяют пачечный график. Время занятия поездом ограничивающего перегона или продолжительность периода графика  (рис. 26.4, а) складывается из времени хода поезда по перегону tx (в соответствующих случаях с учетом разгона или замедления) и интервала попутного следования τп. Отсюда пропускная способность в одном направлении выражается

(рис. 26.4, а) складывается из времени хода поезда по перегону tx (в соответствующих случаях с учетом разгона или замедления) и интервала попутного следования τп. Отсюда пропускная способность в одном направлении выражается

На двухпутных участках, оборудованных автоблокировкой, применяют пакетный график. Время занятия поездом ограничивающего перегона в данном случае равно интервалу в пакете /, а пропускная способность в каждом направлении (рис. 26.4, б)

(26.10)

(26.10)

где I - интервал между поездами данного направления, определяемый как наибольший по условиям пропуска поездов по перегонам и станциям, мин.

Формула (26.10) справедлива лишь при интервалах автоблокировки 8 мин и более. При меньшем интервале начинает сказываться несинхронность движения поездов. Расстояние между ними постоянно изменяется: поезда то сближаются, то удаляются. Причина - в разных характеристиках элементов плана и профиля пути, на которых находятся поезда, в разбросе величин силы тяги и основного сопротивления поездов, в ограничениях по электроснабжению, различной квалификации машинистов. Кроме того, при расчете перегонного времени хода принимается среднее значение сопротивления движению (фактически оно может отклоняться на + 35%). Стандарты на характеристики локомотивов также допускают отклонение силы тяги от номинальной на 4%. Все это приводит к колебаниям ходовой скорости движения, и в результате поезда на участке не могут соблюдать заданный интервал. Чрезмерное сближение поездов приводит к необходимости их движения под желтый огонь светофора, что вызывает торможение и уже существенное увеличение интервала.

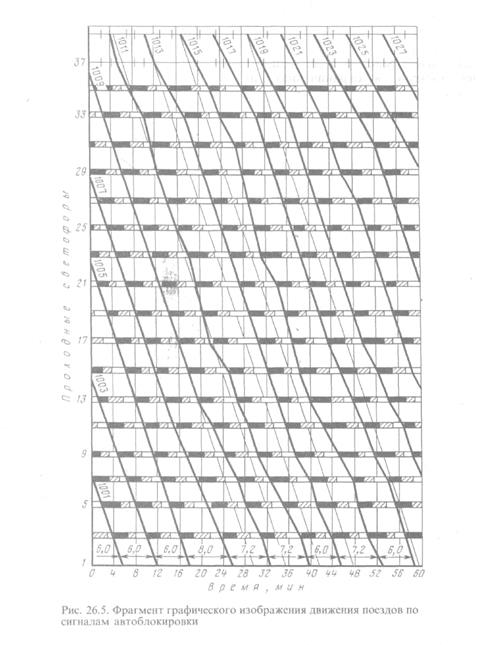

На рис. 26.5 приведен фрагмент графического изображения движения поездов по сигналам автоблокировки, расположенным для движения поездов с расчетным интервалом 6 мин. На оси ординат показаны места расположения светофоров, а между линиями хода поездов - «временные зоны» горения красного (черный), желтого (штрих) и зеленого огней. Поезд № 1009, начиная с проходного светофора 13, снижает свою скорость на 20% по отношению к номинальной на протяжении шести блок-участков, а поезд № 1011 увеличивает скорость тоже на 20%. Как видно из рисунка, наибольшие потери пропускной способности вызваны снижением скоростей поездов по сравнению с заданной. Так, у поезда № 1007 интервал в створе светофора 1 возрастает на 1,2 мин. Стабилизируется он лишь после проследования четырех поездов. При этом изменяется и скорость движения. Первый поезд «потерял» 4,3 км/ч, следующий (№ 1011) - 6,4 км/ч, № 1017- 9,4 км/ч. Номинальная скорость восстанавливается лишь после прохода 19 поездов, т. е. после 2 ч движения. За 2 ч  работы участка такие события происходят значительно чаще, поэтому фактические скорости и пропускная способность ниже, чем расчетные. Поэтому в формулу (26.10) для расчета пропускной способности к расчетному интервалу I вводится некоторая добавка ΔI:

работы участка такие события происходят значительно чаще, поэтому фактические скорости и пропускная способность ниже, чем расчетные. Поэтому в формулу (26.10) для расчета пропускной способности к расчетному интервалу I вводится некоторая добавка ΔI:

. (26.11)

. (26.11)

Величина ΔI тем больше, чем меньше расчетный интервал, поэтому и пропускные способности, рассчитанные по формулам (26.10) и (26.11), будут различаться (рис. 26.6). Причем, оказывается, что реальная пропускная способность участка при восьми- и шестиминутной блокировках практически одинакова.

|

|

Если рассчитывают пропускную способность электрифицированных линий на постоянном токе, может оказаться необходимой корректировка времени хода поезда по ограничивающему перегону и интервала в пакете между поездами, полученных тяговыми расчетами при номинальном уровне напряжения на токоприемнике поезда. Объясняется это тем, что при электрической тяге потеря напряжения в контактной сети зависит от числа и массы движущихся между тяговыми подстанциями поездов. Из-за этого фактическое время хода поезда по перегону tф будет отличаться от полученного но тяговым расчетам. Потеря напряжения ΔU находится в прямой зависимости от размеров движения и на двухпутных линиях почти обратно пропорциональна интервалу между поездами.

|

Просмотров 10202 |

|

|