Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)

Биология (6393)

География (744)

История (25)

Компьютеры (1497)

Кулинария (2184)

Культура (3938)

Литература (5778)

Математика (5918)

Медицина (9278)

Механика (2776)

Образование (13883)

Политика (26404)

Правоведение (321)

Психология (56518)

Религия (1833)

Социология (23400)

Спорт (2350)

Строительство (17942)

Технология (5741)

Транспорт (14634)

Физика (1043)

Философия (440)

Финансы (17336)

Химия (4931)

Экология (6055)

Экономика (9200)

Электроника (7621)

ИНФЛЯЦИЯ И АНТИИНФЛЯЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА

|

|

Сущность инфляции. Инфляция (от лат. тЯа{до — вздутие) — переполнение каналов обращения избыточными бумажными деньгами, которые не обеспечены соответствующим ростом товарной массы.

В реальной жизни инфляция проявляется как повышение общего уровня цен. Однако не всякое повышение цен носит инфляционный характер. Так, экономически оправданным будет повышение цен вследствие улучшения качества продукции, ухудшения условий добычи сырья, изменения структуры спроса. Рост затрат на научно-ис- следовательские работы, сырье, изменения величины спроса - это закономерные явления, присущие любой экономике и вызывающие рост цен на отдельные товары и услуги. Вместе с тем систематический рост цен на товары без улучшения их качественных характеристик объясняется инфляцией.

При постоянном росте цен наблюдается падение реальных доходов населения, так как рост цен обгоняет доходы и за то же количество денег можно приобрести все меньше благ, происходит падение покупательной способности денег. В связи с этим инфляцию можно определить как процесс обесценивания денег, или, образно говоря, - как ситуацию, когда слишком большое количество денег "охотится" за меньшим количеством товара.

Измерение инфляции. Глубину инфляционных процессов можно оценить с помощью индексов роста цен в различных секторах экономики, в том числе и в потребительском.

Индексы цен - это относительные показатели, характеризующие соотношение цен во времени. Обычно цены базисного периода принимаются равными 100, а цены отчетного периода пересчитываются по отношению к базисному.

Например, если в качестве базисного периода используется 1994 г., а в 1995 г. индекс роста потребительских цен составил 180, это означает, что в 1995 г. цены были на 80 % выше, чем в 1994 г. Иначе говоря, товарный набор, стоивший в 1994 г. 100 руб., в 1995 г. стоил уже 180 руб.

Темп роста цен, или темп инфляции, определяется как разница индексов цен отчетного и базисного года, деленная на индекс отчетного года и умноженная на 100.

Так, например, если индекс розничных цен в 1996 г. составил 200, а индекс 1995 г. по отношению к оазисному 1994 равен 180, то темп инфляции будет равен

((200 - 180) / 200) • 100 = 10 %.

Показателями инфляции могут служить также индексы розничных цен по отдельным видам товаров, количество и выпуск денег в обращение, индекс стоимости жизни, характеризующий динамику стоимости набора потребительских товаров и услуг.

С помощью так называемого правила величин 70 можно подсчитать количество лет, необходимое для удвоения цен. Для этого число 70 делится на темп ежегодного увеличения уровня цен, или темп инфляции. Если темп инфляции равен 10 %, то можно сказать, что через 7 лет (70:10) темп инфляции увеличится вдвое.

В качестве косвенных показателей уровня инфляции могут использоваться данные об отношении товарных запасов к сумме денежных вкладов населения и превышении доходов населения над расходами в процентах к доходам. Так, сокращение запасов и рост вкладов, более быстрый рост доходов по сравнению с ценами свидетельствуют об опасности инфляционных процессов.

Причины, основные виды и последствия инфляции. Причины инфляции многообразны и могут быть подразделены на внутренние и внешние. К внешним причинам относятся отрицательное сальдо внешнеторгового и платежного балансов, неблагоприятная конъюнктура на мировом рынке, например падение цен на экспортируемые товары и рост цен на импортируемую продукцию, а также увеличение внешнего долга.

К числу внутренних причин инфляции относятся деформация народнохозяйственной структуры, наращивание и одновременное падение эффективности капиталовложений, отставание отраслей потребительского сектора, недостатки в системе планирования, в механизме денежного обращения, отсутствие антиинфляционного регулирования.

Экономическая теория, анализируя внешние и внутренние причины инфляции, сформулировала следующие теории причин появления инфляционных процессов: инфляция спроса, инфляция издержек, количественная теория инфляции, инфляция ожиданий.

Начнем с рассмотрения инфляции, инспирированной спросом. В какой-то момент своего развития экономика может тратить больше, чем она способна произвести, т.е. она будет стремиться к точке, находящейся за пределами кривой производственных возможностей. Графически это выразится в сдвиге кривой совокупного спроса вверх при практически фиксированном положении совокупного предложения (рис. 22.5).

Причиной избыточного спроса могут быть увеличение количества денег, находящихся в обращении, рост дефицита государственного бюджета, не зависящий от объема производства рост реального потребления, плановых инвестиций или чистого экспорта. Итогом превышения совокупного спроса над совокупным предложением будет достижение нового равновесного состоя- Р и с. 22.5. Инфляция, ния при том же объеме выпуска и бо- инспирированная спросом лее высоком уровне цен Р\.

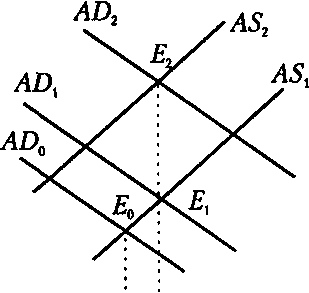

Инфляцию спроса может вызывать проведение экспансионистской налогово-бюджетной или денежно-кредитной политики с целью расширения совокупного спроса (рис. 22.6). Вначале такая политика может быть весьма эффективной. При повышении совокупного спроса с Л Д> до Л А произойдут снижение безработицы и рост реального национального продукта с 0,\ до 0?> точка равновесия экономической системы переместится с Ео в Е\ при незначительном уровне инфляции.

При прекращении искусственного стимулирования роста совокупного спроса инфляция будет приостановлена, но объем производства вновь уменьшится до 0\.

Продолжение экспансионистской налогово-бюджетной или денежно-кредитной политики позволит некоторое время удерживать объем производства выше его естественного уровня. Однако ценой поддержания реального объема производства на высоком уровне будет непрерывная инфляция. Так, при росте совокупного спроса с АЕ>\ до АВг кривая предложения А5\ сместится до положения А&, новое равновесие будет достигнуто в точке Е2 (см. рис. 22.6).

Таким образом, в условиях избыточного спроса цены быстро повышаются, что создает возможности для повышения прибыли. Предприниматели расширяют производство, нанимают дополнительную рабочую силу, растут денежные доходы населения, что, в свою очередь, способствует росту спроса и повышению цен.

Инфляция, инспирированная затратами. Инфляция может возникнуть в результате изменения издержек и предложения.

Повышение издержек на единицу Рис. 22.6. Инфляция, продукции приведет к уменьшению

|

| Р |

|

инспирированная спросом прибыли и объема продукции, кото

рый фирмы готовы предложить при существующем уровне цен. Уменьшение предложения товаров и услуг в свою очередь вызовет рост цен.

Главными источниками инфляции, обусловленной ростом издержек, являются увеличение номинальной заработной платы, цен на сырье и энергию и инфляционные ожидания.

Быстрое повышение заработной платы, которое не уравновешено соответствующим ростом производительности труда, увеличит издержки производства, сократит предложение товаров и услуг, что приведет к росту цен.

Резкое повышение цен на привлекаемые факторы производства, не зависящие от изменений в совокупном спросе, называемое в экономике "шоком" предложения, приводит к такой же ситуации в экономике.

Рост цен на нефть и нефтепродукты, воздействие погодных условий на сельское хозяйство, стихийные бедствия, колебание курсов валют различными путями трансформируются в повышение ожидаемого уровня цен на привлекаемые факторы производства. Рост затрат вызывает увеличение стоимости жизни и необходимость адекватного изменения размера номинальной заработной платы.

События, возникающие в экономической системе в результате "шока" предложения, представлены на рис. 22.7.

Допустим, система находится в состоянии долгосрочного равновесия в точке Ео при совокупном спросе Л Д> и совокупном предложении Л5о. Естественный уровень реального объема национального продукта равен (). Предположим, что рост мировых цен на энергоносители повышает средний ожидаемый уровень цен на привлекаемые факторы производства. Поскольку фирмы ожидают повышения издержек, кривая совокупного предложения на краткосрочных временных интервалах сдвигается из положения А8о в положение А5\. Так как фирмы сокращают объемы производства, экономическая система движется вдоль кривой совокупного спроса Айо к новому состоянию равновесия в точке Е\. Однако в этой точке она не может находиться в равновесии на долгосрочном временном интервале, так как реальный объем производства не соответствует своему естественному уровню, а норма безработицы превышает естественное значение.

Дальнейшее развитие событий зависит от изменений совокупного спроса.

Р

Рис. 22.7. Последствия "шока" предложения

Рис. 22.7. Последствия "шока" предложения

|

Если кривая совокупного спроса остается в первоначальном положении АВо, то недоиспользование фирмами своих производственных мощностей, чрезмерная безработица и рост товарно-мате- риальных запасов вызовут снижение заработной платы и цен. Пос

кольку фирмы будут ожидать, что цены на привлекаемые факторы производства снизятся до преобладающего уровня цен на конечные товары и услуги, кривая совокупного предложения на- краткосрочных временных интервалах начнет возвращаться в свое исходное состояние Л5о. Норма безработицы, реальный объем производства. вернутся к своему естественному уровню.

Если же после повышения цен на энергоносители начнет осуществляться экспансионистская денежно-кредитная или налогово-бюд- жетная политика с целью расширения совокупного спроса, это приведет к сдвигу кривой совокупного спроса из положения АЕ)о в положение АЕ> 1. Минуя точку Ей экономическая система будет двигаться вверх вдоль кривой совокупного предложения А5\ и достигнет равновесия на краткосрочном временном интервале в точке Е%

Восстановление от последствий "шока" предложения через расширение спроса произойдет быстрее, чем восстановление через корректировку относительных цен. Однако издержки в виде повышения уровня цен будут более значительными. Кроме того, если расширение совокупного спроса окажется чрезмерным, появятся симптомы инфляции, инспирированной спросом.

Источником инфляционных процессов, инспирированных затратами, могут быть и инфляционные ожидания. Если фирмы функционируют в условиях инфляции на протяжении нескольких лет, то они будут ожидать развития инфляционных процессов в ближайшем будущем и соответствующим образом смопгт корректировать свою коммерческую деятельность. Реальный объем производства будет сокращаться, а безработица возрастет при одновременном повышении уровня цен. Развиваются инфляционные процессы, сопряженные со спадом.

Методом борьбы с инфляцией, сопряженной со спадом, являются более или менее жесткие ограничения на совокупный спрос. Со временем рост безработицы, падение объема продаж, рост товарно-матери- альных запасов заставят предпринимателей и рабочих пересмотреть свои ожидания относительно темпа инфляции. Начавшееся снижение цен на привлекаемые факторы производства привело бы к росту реального объема производства при одновременном снижении цен.

Количественная теория инфляции. Данная теория инфляции базируется на основных положениях количественной теории денег, включающих следующие основные элементы:

1) уравнение количественной теории денег:

М • У = Р • О,

где М - количество денег в обращении; V - скорость обращения денежной единицы; Р- цена сделки или товара; 0,- сделки или товары;

2) количество произведенной продукции и сделок, определяемое затратами факторов производства и производственной функцией;

3) стоимостный ооъем производства в номинальном выражении (Р ' 0)> определяемое предложением денег;

4) уровень цен Р, представляющий собой отношение стоимостного объема производства (М • V) к количеству произведенной продукции О,

Таким образом, из количественной теории следует, что уровень цен пропорционален предложению денег. Поскольку темп инфляции - это изменение уровня цен, выраженное в процентах, можно сделать вывод о том, что центральный банк, контролируя предложение денег, полностью контролирует темп инфляции. Так, поддержание предложения денег на неизменном уровне будет означать стабильный уровень цен, увеличение предложения денег центральным банком приведет к быстрому росту цен.

Согласно количественной теории денег увеличение темпа прироста денежной массы на 1 % вызывает увеличение темпа инфляции тоже на 1 %.

Теории адаптивных и рациональных ожиданий. Они основываются на предположении, что люди представляют свое будущее подобно недавнему прошлому, в соответствии с чем и формируют свои планы. Т.е. если речь идет об инфляции, сопряженной со спадом, то фирмы предполагают, что темп инфляции относительно факторов производства будет тем же самым, что и прошлогодний.

Теория адаптивных ожиданий рассматривает кривую совокупного предложения, имеющую положительный наклон на краткосрочных временных интервалах и перемещающуюся вверх в долгосрочном периоде.

Теория рациональных ожиданий утверждает, что, формируя свои будущие планы, рационально мыслящий субъект должен подвергать анализу не только прошлое, но и будущее, принимать во внимание влияние настоящей и будущей экономической политики.

Проиллюстрируем последствия экспансионистской экономической политики, вызывающей расширение совокупного спроса, в теориях адаптивных и рациональных ожиданий.

Согласно теории адаптивных ожиданий расширение совокупного спроса от АИо до АО\ в краткосрочном периоде заставит экономическую систему переместиться из положения равновесия в точке Ео при естественном уровне объема производства в положение равновесия Е\ (рис. 22.8). В дальнейшем кривая совокупного предложения сдвинется вверх до Л 51 и достигнет равновесия в точке #2.

| Адаптивные ожидания |

| Рациональны* ожидания А5( |

| Рис. 22.8. Теории адаптивных и рациональных ожиданий |

| а |

В соответствии с теорией рациональных ожиданий расширение совокупного спроса будет полностью учтено фирмами и домашними хозяйствами в планах, что вызовет

сдвиг кривой совокупного предложения до А5\. Экономическая система в долгосрочном периоде достигает точки равновесия Е% минуя промежуточный период, с объемом производства, превышающим естественный уровень.

Таким образом, согласно теории рациональных ожиданий кривая совокупного предложения в ответ на изменения в экономической политике является одной и той же кривой и в кратком, и в длительном периодах. Она представлена вертикальной линией, совпадающей с естественным уровнем реального объема производства.

На основе положений теории рациональных ожиданий можно сделать вывод о невысокой эффективности экономической политики и об устойчивости экономической системы при естественном уровне реального объема производства, что совпадает с классическими представлениями об экономической системе.

Теория ускорения инфляции. В основе теории ускорения инфляции лежит представление о том, что развитие экономической системы в периоды изменения темпа инфляции происходит иначе, чем в периоды его стабильности.

Основными элементами теории ускорения инфляции являются кривая Филлипса, закон Оукена и использование величины номинального национального дохода в качестве тактической цели денежно-кредитной политики.

Кривая Филлипса получила свое название по имени английского экономиста А.Филлипса, который впервые дал ее интерпретацию в работе "Кто сказал? Кто сделал?" Она отражает зависимость между уровнем безработицы и темпами инфляции и первоначально рассматривалась как набор альтернативных вариантов проведения в жизнь экономической политики (рис.22.9).

Некоторые экономисты полагали, что экономическая система будет оптимально функционировать в точке К> где полная занятость достигается ценой умеренной инфляции. Противники инфляции в любом ее проявлении выбирали точку М, в которой стабильность цен

существует благодаря некоторому уровню безработицы.

| 12 3 4 Уровень безработицы, % |

| Рис. 22.9. Кривая Филлипса |

С точки зрения современной экономической теории, обратная зависимость между уровнем безработицы и темпом инфляции существует лишь на краткосрочных временных интервалах. На долгосрочном временном интервале кривая Филлипса представляет собой вертикальную линию АГ, характеризующую естественную норму безработицы. Ордината точки пересечения кратко- и долгосрочной кривых Филлипса соответствует значению ожидаемого темпа инфляции.

Закон Оукена является вторым элементом теории ускорения инфляции, согласно которому на фиксированном временном интервале рост реального объема производства относительно своего естественного уровня на каждые два процентных пункта снижает уровень нормы безработицы на 1 процентный пункт.

Третьим основным элементом теории ускорения инфляции стал номинальный национальный доход как тактическая цель денежно-кре- дитной политики. Заданный темп роста номинального национального дохода может быть достигнут путем сочетания роста реального объема производства и темпа инфляции. Предположим, что желательный темп роста номинального дохода равен 8. Эта цель может быть достигнута при 4%-ном темпе увеличения реального дохода и инфляции, нулевом темпе роста реального дохода и 8%-ной инфляции, 10%-ной инфляции и 2%-ном снижении величины реального дохода и т.д.

Суть теории ускорения инфляции состоит в следующем: при проведении экспансионистских экономических мероприятий удержать норму безработицы ниже ее естественного значения в течение продолжительного периода времени можно лишь за счет постоянно ускоряющегося темпа инфляции, превышающего ожидаемый уровень.

Типы инфляции. В зависимости от характера и темпов нарастания инфляционных процессов различают следующие типы инфляции:

1) ползучая. Для данного типа инфляции характерны невысокие темпы роста цен (до 10 % в год). Ползучая инфляция присуща большинству стран с развитой рыночной экономикой;

2) галопирующая. Темп роста цен при галопирующей инфляции составляет от 10 до 40 % в год. Такая инфляция становится трудноуправляемой, а развитие инфляционных процессов зависит от уровня развития страны, ее социально-экономической структуры, действенности денежно-кредитной и финансовой политики;

3) гиперинфляция. Ежемесячный рост цен превышает 50 %. Гиперинфляция практически неуправляема, однозначного представления о том, как бороться с гиперинфляцией, не существует.

Последствия инфляции. К ее последствиям относятся:

1) снижение реальных доходов населения. Особенно сильно это отражается на лицах, получающих фиксированные доходы (пенсии, стипендии). Сужаются мотивы к трудовой деятельности, усиливается дифференциация населения по уровню доходов;

2) обесценение сбережений населения;

3) ухудшение условий жизни социальных групп с твердыми доходами. Возникновение опасности социальных потрясений;

4) ослабление позиции властных структур, снижение доверия населения к правительственным программам и мероприятиям;

5) возникают трудности с долгосрочным планированием, решения принимают спекулятивную направленность;

6) повышается риск инвестирования. Появляются требования более высоких прибылей и процентов в качестве платы за риск.

Антиинфляционная политика государства. В связи с тем что антиинфляционная политика в первую очередь направлена на устранение

причин инфляции, главными ее составляющими являются контроль и регулирование совокупного спроса и совокупного предложения.

Основными инструментами воздействия на совокупный спрос и совокупное предложение являются налогово-бюджетная и денежно-кредитная политика, контроль над заработной платой и ценами, индексация долгосрочных контрактов.

При инфляционном, избыточном спросе государство ограничивает свои расходы и повышает налоги. Однако такая политика может привести к возникновению инфляции, сопряженной со спадом.

В условиях спада налогово-бюджетная политика направляется на повышение совокупного спроса путем наращивания государственных капитальных вложений, снижения налогов. Недостатками стимулирования совокупного спроса является опасность возникновения инфляционного спроса и ограниченная возможность маневрирования налогами и расходами вследствие большого бюджетного дефицита.

Денежно-кредитное регулирование отличается более гибким косвенным воздействием на совокупный спрос путем изменения ставки ссудного процента и количества денег в обращении. С помощью денежно-кредитного регулирования можно добиться замедления инфляционных процессов, однако ему присущи те же издержки, что и налогово-бюджетной политике.

Довольно эффективной временной мерой по преодолению инфляции, сопряженной со спадом, является контроль над заработной платой и ценами. Такой контроль при наличии доверия к правительственным мерам должен сократить уровень ожидаемой инфляции. Не ожидая повышения цен на привлекаемые факторы производства, фирмы не станут сокращать объем производства и повышать цены.

Проблема практического применения контроля над заработной платой и ценой и состоит в том, что им часто подменяют управление спросом, вместо того чтобы его дополнять.

в антиинфляционной политике

в антиинфляционной политике

|

Существует мнение, которое поддерживает и такой известный экономист, как М. Фридмен, что инфляция, связанная с избыточным спросом, может сдерживаться индексацией. Индексация предполагает, что все долгосрочные контракты-договоры с профсоюзами о заработной плате, контракты на поставку промышленной продукции и предоставление ссуд должны синхронно корректироваться вместе с изменением цен. В этом случае существует вероятность более быстрой реакции темпа инфляции на замедление роста совокупного спроса и ответное его замедление.

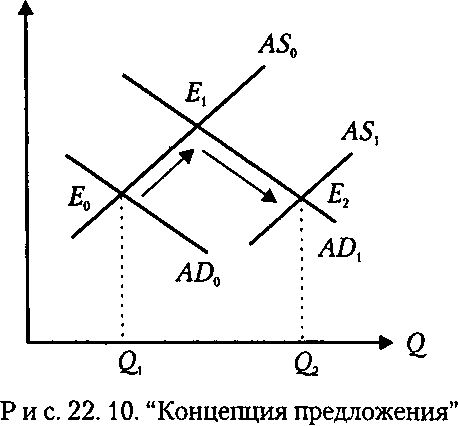

Перечисленные меры воздействуют на изменение совокупного спроса с целью сдерживания темпа инфляции. Такого же эффекта можно добиться, воздействуя и на совокупное предложение. Такого рода политика получила название "концепция предложения" (рис. 22.10).

Предположим, что экономическая система находится в равновесии в точке Ео, а естественный уровень реального объема национального производства равен (21. При увеличении совокупного спроса с АО о до АО\ экономическая система переместилась бы в новое равновесное состояние в точке Е\ при одновременном инфляционном росте уровня цен. Если же допустить, что проводимая экономическая политика приведет к росту совокупного предложения с А5о до А5и т.е. естественный уровень реального объема национального производства достигнет уровня 0г, то экономическая система переместится в новое равновесное состояние в точке Е% избежав инфляционного повышения цен.

Экономическая программа в рамках "концепции предложения" должна включать комплекс мероприятий, в частности уменьшение предельных ставок налогообложения, способствующее усилению трудовой мотивации, росту сбережений и инвестиций, развитию конкуренции.

В целом при разработке антиинфляционной политики с определенной долей условности можно выделить антиинфляционную стратегию, включающую цели и меры долговременного характера, и антиинфляционную тактику, результаты которой очевидны уже в краткосрочном периоде.

Антиинфляционная стратегия включает четыре основных компонента:

преодоление инфляционных ожиданий, страха перед обесцениванием сбережений. Хорошие результаты в мировой практике достигаются при создании конкурентной среды и условий для развития предпринимательства, стимулировании диверсификации производства, проведении антимонопольной политики, ослаблении таможенных и импортных ограничений;

долгосрочную денежно-финансовую политику, направленную на введение жестких лимитов на ежегодные приросты денежной массы;

сокращение бюджетного дефицита и перестройка структуры доходов и расходов государственного бюджета в соответствии с требованиями рыночной экономики;

увеличение совокупного предложения посредством структурного преобразования народного хозяйства, государственное стимулирование научно-технического прогресса, мотивации инвестиционных процессов, конверсии.

Меры антиинфляционной тактики в зависимости от цели условно можно разделить на две группы:

а) льготное налогообложение, приватизация государственной собственности, применяемые при необходимости увеличения совокупного предложения без адекватного увеличения совокупного спроса;

о) повышение процентных ставок по вкладам и депозитам, развитие акционерных форм собственности, стимулирование приобретения

недвижимости, проведение денежных реформ, используемые для снижения текущего спроса без соответствующего падения предложения.

Антиинфляционная стратегия и тактика в республике должны учитывать особенности современного состояния ее экономики: необходимость структурной перестройки народного хозяйства; запаздывание с формированием рыночной экономики; монопольный характер экономики;

перекладывание налогового пресса на себестоимость продукции. Таким образом, антиинфляционная стратегия в республике должна включать следующие основные мероприятия:

отказ от контроля над ценами и рентабельностью за исключением сверхмонополизированных отраслей;

проведение приватизации с целью создания устойчивой конкурентной среды;

отказ от практики предоставления кредитов убыточным предприятиям, создание института банкротств;

проведение либеральной торговой политики; радикальную аграрную реформу; реформу системы налогообложения;

реализацию политики доходов, применяемой при инфляции, сопряженной со спадом.

Литература

Всемирная история экономической мысли. М., 1987-1990. Кондратьев НД. Проблемы экономической динамики. М., 1986. Курс экономической теории /Под ред. М.Н. Чепурина, Е.А. Киселевой. Киров, 1996.

Макконнелл К.Р., Брю СЛ. Экономикс: Принципы, проблемы и политика: В 2 т. М., 1992.

|

Просмотров 1017 |

|

|